«Estorsione online, molestie, outing imposto, doxxing, perdita del posto di lavoro, violenza familiare, perdita della propria casa o perfino del proprio paese» quando è necessario fuggire. Fino ad arrivare alla detenzione arbitraria e le torture. Sono alcuni dei rischi più significativi corsi dalla comunità Lgbtqia+ nell’area Mena (Medio Oriente e Nordafrica) sulle piattaforme social e in particolare su quelle Meta, casa madre delle più popolari Facebook e Instagram. Lo spiega la direttrice del dipartimento di Hrw per l’area Mena, Lama Fakih, durante un incontro dedicato dall’organizzazione alla sua nuova campagna – #SecureOurSocials (un appello a Meta a cui si può aderire al link hrw.org/SecureOurSocials) – e alla presentazione del report All This Terror Because of a Photo – Il targeting online e le sue conseguenze offline per le persone Lgbt in Medio Oriente e Nordafrica. Campagna realizzata in collaborazione con le associazioni per i diritti digitali Social Media Exchange (Smex) e Insm Foundation for Digital Rights, e con quelle per i diritti Lgbt Helem e Damj Association.

I DATI RACCOLTI dal report – basati su oltre 120 interviste fra persone della comunità e attivisti – si concentrano su Giordania, Libano, Iraq, Egitto e Tunisia, e analizzano la persecuzione sia da parte di singoli individui che di attori governativi nei confronti di persone la cui «precarietà offline» le rende dei «target» nel mondo online. Rasha Younes, vicedirettrice del dipartimento per i diritti Lgbt di Hrw, spiega che il contesto è fondamentale nel determinare che genere di violazioni sono più diffuse nei confronti dei soggetti più vulnerabili. In paesi colpiti da gravi crisi economiche come Libano e Iraq, le persone Lgbt sono più facilmente soggette «a ricatti e estorsioni». In paesi nordafricani in cui si è assistito a una deriva estremamente autoritaria, come la Tunisia, il problema principale è che alla polizia è concesso un ampio “margine di manovra”. Younes fa l’esempio delle proteste dell’anno scorso in Tunisia, dove le persone prese di mira dalle forze di sicurezza hanno visto le loro foto condivise online dagli stessi agenti, o sono state vittima di doxxing (diffusione sul web di informazioni sensibili come l’indirizzo o i dati del documento di identità).

Nell’appello a Meta si dettagliano le misure che è necessario intraprendere per rendere le piattaforme più sicure. A partire dalla trasparenza: «Chiediamo a Meta – afferma Younes – di rendere pubblico il suo investimento annuale nella sicurezza. Non ci sono dati sul numero di moderatori che lavorano su ogni regione, né sul livello di investimento dedicato ai vari paesi». Benché sia noto, come hanno rivelato i documenti resi pubblici dalla whistleblower Frances Haugen, che l’investimento di Meta nella moderazione dei contenuti non in inglese sia una frazione risibile del totale. Serve trasparenza, aggiunge Mohamad Najem di Smex, anche sulle competenze specifiche dei moderatori – non basta semplicemente parlare l’arabo. Un esempio: per moderare i contenuti in Egitto Meta ha subappaltato a una compagnia marocchina, e una valutazione del suo operato ha rilevato il 90% di errori.

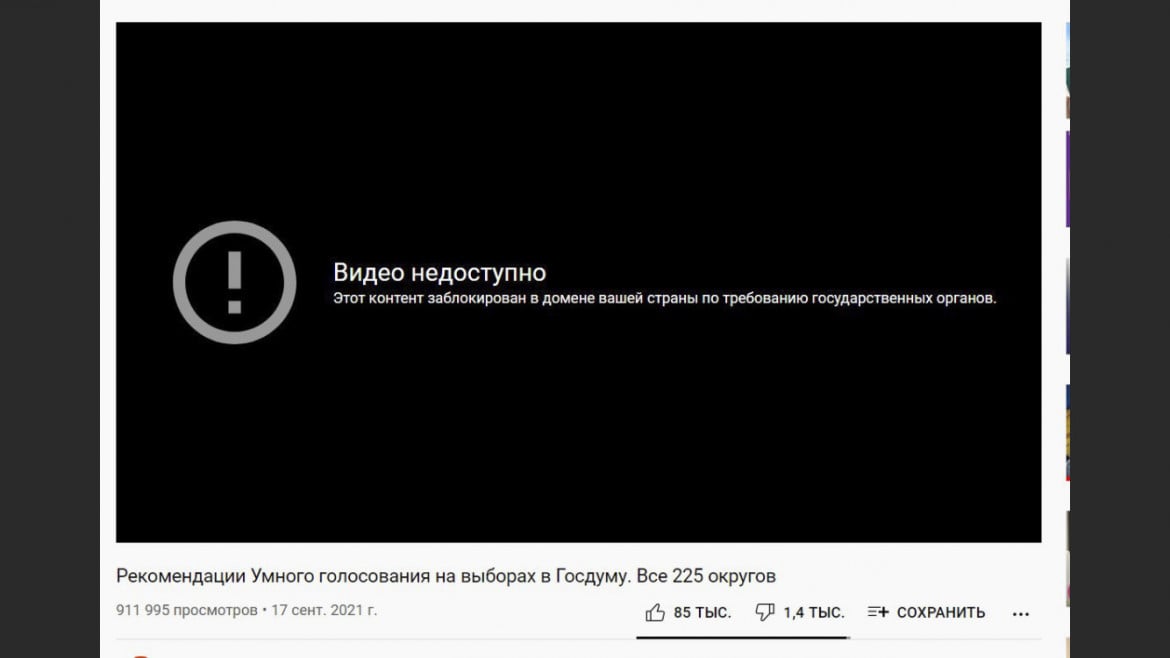

MAGGIORE trasparenza occorre anche sull’automazione: in che misura il gigante della Silicon Valley si affida agli algoritmi per moderare i contenuti, e quanto agli esseri umani? L’uso dell’algoritmo, continua Najem, può diventare anche un «pretesto» per giustificare la mancata rimozione di profili e contenuti violenti, segnalati dagli utenti che ne sono stati vittime, mentre viceversa con certi contenuti come quelli di sostegno alla Palestina si incorre facilmente in censura.