Ligartijas Tiradas al Sol, la democrazia in Messico è un luogo dell’immaginazione

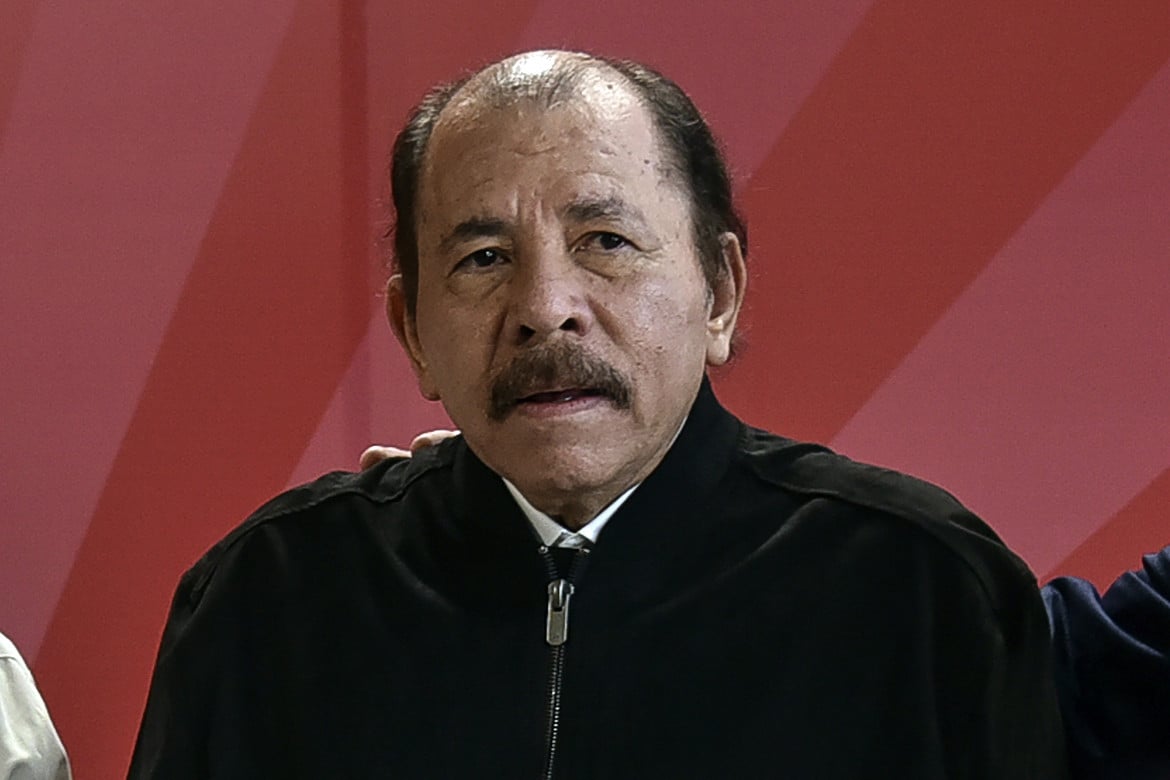

Lázaro Gabino Rodríguez nello spettacolo «Tiburón»

Intervista. La compagnia a Romaeuropa con due spettacoli, stasera «Lázaro», che racconta la trasformazione dell'attore Lázaro Gabino Rodríguez, e giovedì 6 ottobre «Tiburón», parte di un progetto diviso in 32 capitoli, come le regioni messicane

Pubblicato 2 anni faEdizione del 4 ottobre 2022

«Penso che la forza dell’arte sia quella di portarci in un posto in cui non ci sentiamo più così sicuri. E poi allora, forse, si può iniziare ad essere felici». Un’idea, quella espressa da Lázaro Gabino Rodríguez, che è al centro del percorso della sua compagnia Lagartijas Tiradas al Sol, progetto ormai quasi ventennale fondato a Città del Messico da Rodríguez e Luisa Pardo. A Romaeuropa festival presentano due lavori molto diversi, stasera sarà la volta di Lázaro, nato come esperimento su Zoom durante la pandemia, debutta ora in una versione teatrale inedita. Realizzato in risposta ad un invito della...