In queste settimane si discute del film La zona di interesse di Glazer ma potrebbe essere interessante recuperare anche la pellicola del 1963 La Passeggera di Andrzej Munk. Non è solo una testimonianza potente della crudeltà inflitta da esseri umani sui loro simili nei campi di sterminio nazisti, ma anche una storia impastata di amore, solidarietà, amicizia, dubbio, insensibilità e odio, che si ritrova nell’opera la Passeggera di Weinberg, in scena al Teatro Real di Madrid fino al 24 marzo, in prima spagnola. Il film è ispirato al dramma radiofonico e poi racconto La passeggera, della polacca Zofa Posmysz, sopravvissuta del lager di Auschwitz. Il compositore Mieczyslaw Weinberg ne trasse nel 1968 un’opera, Passazhirka, su libretto russo di Alexander Medvedev per il Teatro Bolshoi, ma l’opera non arrivò mai sulla scena.

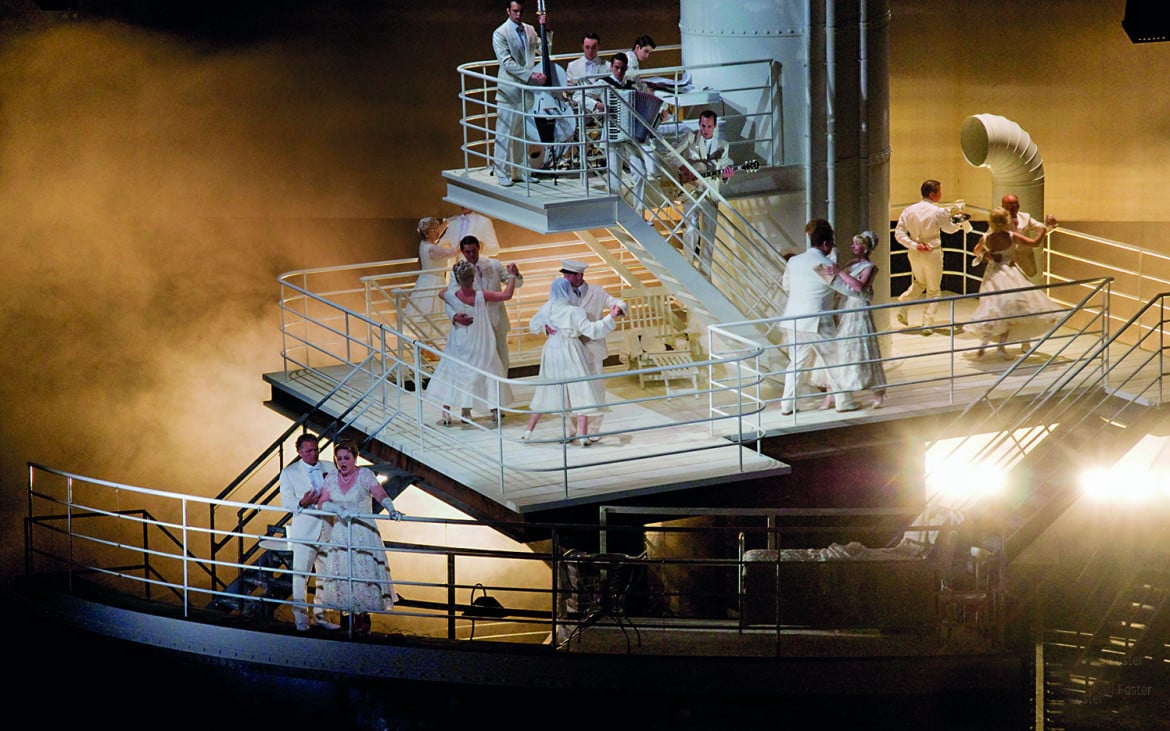

WEINBERG, un polacco fuggito in Russia per evitare lo sterminio, completò i suoi studi a Mosca e subì poi persecuzioni e arresti specie durante gli anni Stalin. La Passeggera vide la luce a Mosca solo nel 2006 e nel 2010 fu ripresa a Bregenz con il libretto rielaborato in tedesco, inglese, ceco, russo, yiddish e francese nella produzione firmata da David Pountney al festival di Bregenz, che ne ha favorito circolazione, contribuendo alla riscoperta di Weinberg. La stessa produzione, vista anche a Londra e Varsavia, torna in prima spagnola a Madrid, con Mirga Grazynitè -Tyla salda sul podio e un’eccellente distribuzione vocale.L’autore intreccia l’opera politica di Weill e la modernità dell’ultimo Prokofiev

La vicenda si svolge nel 1965 su un piroscafo che porta n Brasile Walter, diplomatico tedesco accompagnato dalla moglie Lisa. Lisa ha la sconcertante impressione di riconoscere nel volto di una passeggera Marta, internata a Auschwitz data per morta. La donna è costretta dunque a rivelare al marito il passato da ausiliaria SS a Auschwitz, facendo deflagrare una crisi di coppia. All’altalenante rapporto fra i due – Daveda Karanas e Nikolai Schukoff – si iniziano a sovrapporre i ricordi. Sul ponte siamo nel 1965 ma sotto coperta si torna a Auschwitz, dove Marta e le altre prigoniere soffrono le violenze della capò e la crudeltà morbosa di Lisa, che vuol fare della fiera polacca Marta una sua creatura.

PER QUESTO incoraggia invano gli incontri col fidanzato Tadeusz (Gyula Orendt), ma l’uomo preferisce andare incontro alla morte quando invece del valzerino preferito dal direttore del lager intona sul violino la Ciaccona dalla Seconda partita di Bach. La molteplicità di linguaggi e piani narrativi, una delle migliori qualità dell’opera che Weinber mutua dal libretto di Medvedev, sul finale si salda quando la misteriosa passeggera richiede all’orchestrina della nave proprio il valzer del lager. Weinberg intreccia con inventiva sapiente gli stili dell’opera politica di Weill, della modernità sovietica dell’ultimo Prokofiev e dello sperimentalismo di Sostakovic con una vena tardo-romantica.

Dall’inferno del campo riverberano le esperienze di paura e privazione vissute tanto da Weinberg che da Posmysz e gli accenti si fanno più veri e convincenti: sulla tessitura orchestrale mobile, spesso scarna, si stagliano gli interventi corali, i parlati, le canzonacce delle Ss, gli slanci vocali tesi e dolenti di Marta (Amanda Majeski), la preghiera della vecchia russa (Ljuba Sokolova), le colorature spezzate della giovane Yvette ( Olivia Doray) il canto popolare a cappella della resistente Katya (Anna Gorbachyova-Ogilvie . Sono le memorie che nell’ultima scena Marta, rimasta sola, ci chiede di non dimenticare e che si trasformano allora come oggi in una sola domanda per tutte le Lise del mondo: perché?