Come l’istruzione sia concepita dal punto di vista di un’ideologia di destra è comprensibile, e ben noto, al lettore anche solo un po’ attento alla politica. Ma sull’università il discorso è ancora più semplice e si potrebbe riassumere così: roba da ricchi. E pazienza se qualcuno particolarmente geniale riesce a «bucare» il blocco proveniendo dai ceti inferiori. Uno su mille ce la fa, cantiam pure anche noi.

Del resto è la tesi palesemente dichiarata da molti. Un solo esempio: in «Facoltà di scelta», di Ichino e Terlizzese, si sostiene candidamente che l’istruzione superiore è un lusso che deve essere pagato dagli utenti. Dunque è, appunto, roba da ricchi.

Una visione di sinistra come dovrebbe essere?

Anche qui, per ragioni di spazio, ricorriamo a uno slogan: l’università come ascensore sociale. Manca la canzonetta, ma speriamo che prima o poi qualche nostro cantore provveda. Per sostenere questo assunto non c’è bisogno di fare riferimento a posizioni di accentuata sinistra: è più o meno quanto si dice nella pacata formulazione degli artt. 3, 33 e 34 della Costituzione. Basta cioè un approccio, vogliamo dir così, illuminista?

Ora, come è messa la nostra università pubblica?

La più recente analisi Ocse ci descrive agli ultimi posti nell’investimento sull’istruzione superiore, nel rapporto docenti/studenti, nel numero di atenei, e con una percentuale di laureati che ci vede ultimi in Europa. La spesa per studente è sotto la media, mentre sono in costante aumento i costi scaricati sulle famiglie. Non ci meraviglia che l’Italia sia al terzultimo posto per percentuale di giovani laureati. E la scuola? Peggio ancora. Ben al di sotto della media Ocse in relazione a tutti gli indicatori, compresi gli indici di inclusione sociale, tranne rare e disomogenee eccezioni: un sistema scolastico fortemente polarizzato e con una situazione di reale emergenza al Sud, maglia nera per i numeri della dispersione. E intanto gravano gli ulteriori tagli previsti dalla legge di stabilità per il 2015.

Se ne dovrebbe concludere che, per arrivare a un simile disastro, ci siano voluti almeno vent’anni di soli governi e ministri di destra. Ma la storia ci dice tutt’altro.

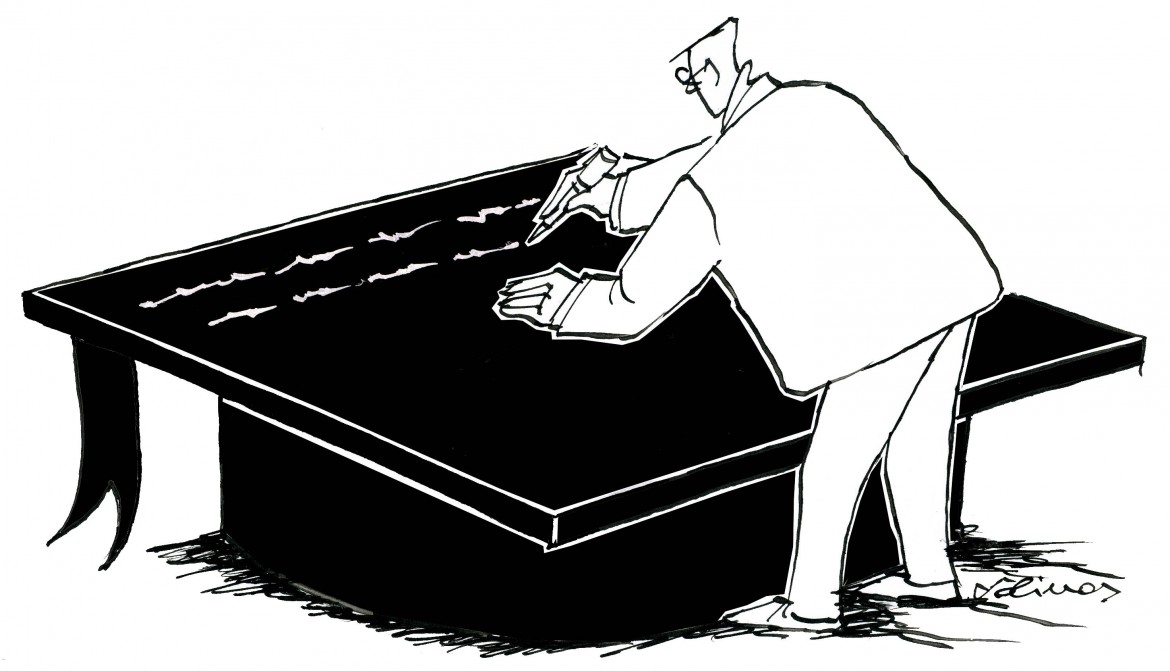

A determinare la disarticolazione del sistema nazionale dell’istruzione pubblica è la legge istitutiva dell’autonomia scolastica (Bassanini, 1997) che istituisce tanti centri di istruzione separati e in competizione tra loro quanti sono gli istituti scolastici. Con l’autonomia il preside diventa manager e promuove la sua scuola sul mercato. L’autonomia si nutre di vuoto didatticismo («saper essere»), di formule burocratico-pedagogiche («imparare ad imparare»). La rinuncia a una cultura complessa, profonda e disinteressata, viene suggellata dai cantori dell’autonomia con l’ideologia delle competenze.

La progressiva diminuzione delle spese per l’istruzione inaugurata da Bassanini si accompagna, con la legge Berlinguer sulla parità, a un costante aumento dei finanziamenti alle scuole private, perlopiù cattoliche. A partire dal 2000, col plauso del governo D’Alema I, Confindustria e Santa Sede, il dettato costituzionale verrà sistematicamente eluso e gli oneri dello stato nei confronti delle scuole private cosiddette paritarie aumenteranno progressivamente.

Anche per il 2015, a fronte dei tagli per scuola e università statali, 200 milioni di euro verranno loro generosamente elargiti. La riforma federativa del Titolo V della Costituzione (governo D’Alema II) spazza via le ultime incertezze in materia: regionalizza l’istruzione e permette alle Regioni di istituire voucher per le scuole paritarie.

Insomma, con Berlinguer e D’Alema chi manda i figli alla scuola cattolica viene pagato, mentre nelle scuole statali i termosifoni non partono e i soffitti crollano. Altro che carta igienica.

Irretito dalla strategia del mosaico, nello stesso «anno d’oro delle riforme», Berlinguer mette mano agli ordinamenti universitari: il 3 + 2, concepito a Parigi e partorito a Bologna, lungi dal determinare le magnifiche sorti e progressive dell’università italiana, produce un’insopportabile proliferazione di corsi di laurea e sedi decentrate, e una drammatica frammentazione e dequalificazione del percorso formativo. Il tutto senza che diminuisca il numero di abbandoni dopo il primo anno, o che cresca il numero dei laureati, ancora di 15 punti percentuali al di sotto della media europea.

Pochi anni e qualche «ministro per caso» dopo, ecco le déluge: Gelmini, strumento cieco dell’occhiuto Tremonti, darà all’intero sistema il colpo di grazia, riformando e depauperando (da centrodestra) scuola e università, col plauso dell’illustre predecessore (di centrosinistra), da cui ha ben appreso l’arte della descolarizzazione, della disarticolazione, dell’aziendalizzazione, della governalizzazione.

aniloquio? Chiunque abbia un figlio, un nipote o un vicino di casa a scuola o all’università sa di cosa stiamo parlando.

Oggi Stefania Giannini, che ha concepito il suo incarico di ministra come trampolino per un’elezione europea miseramente fallita, lungi dal difendere ciò che resta di scuola e università, fa il defilè per Renzi e tenta la quadratura del cerchio, promuovendo la definitiva dismissione dell’istruzione pubblica, consegnata al mercato senza neppure un briciolo di rammarico.

La consultazione fasulla è già finita nelle maglie di una legge di stabilità che prefigura per il 2015 una scuola privata della possibilità minima di sussistenza. Una scuola, appunto, privata.

La ricetta Renzi è perfettamente sovrapponibile alle 100 proposte di Confindustria: arretramento dello stato, tanto volontariato, benevoli finanziamenti privati, in nome di un malinteso richiamo al principio di sussidiarietà, certo non applicabile a un’istituzione della Repubblica.

Et voilà, la scuola-azienda, stipendi da fame e condizione di lavoro servile, è servita.

Gli studenti nostalgici che ancora invocano il «diritto allo studio» imparino dai loro docenti della scuola pubblica le competenze del terzo millennio: pensiero unico, flessibilità, precarietà, delocalizzabilità, silenzio.

Ma sì, che diavolo: come ci insegnano i cattoliberisti di Confindustria o del Pd, istruzione e cultura son roba da ricchi.