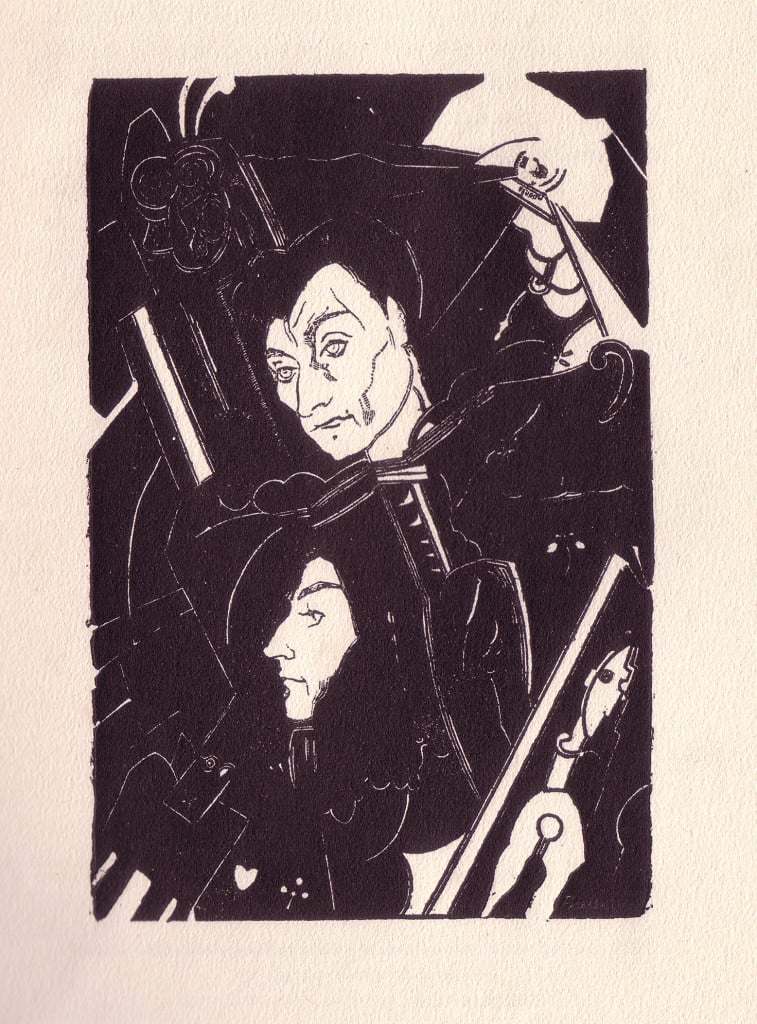

Jean De Bosschère, ritratto di Artaud realizzato per la «Correspondance avec Jacques Rivière», 1927

Artaud, uno stenografo dei nervi, tra lirismo e visionarietà

Avanguardia francese. Abelardo, Paolo Uccello, l’erotismo, Madame Sacco, Masson... Le 8 prose contenute in «L’arte e la morte» (1929), ora tradotto da L’Orma, definiscono l’avvenuta rottura di Artaud con Breton

Pubblicato 10 mesi faEdizione del 5 novembre 2023

Nel 1929 Antonin Artaud pubblicò la raccolta di prose intitolata L’Art et la Mort, edita in 800 esemplari numerati sotto la sigla editoriale À l’Enseigne des Trois Magots dell’amico Robert Denoël che licenziò, nello stesso anno, la pièce teatrale Victor ou Les Enfants au Pouvoir di Roger Vitrac, messa in scena l’anno prima nell’ambito delle programmazioni del Théâtre Alfred Jarry, fondato dai due scrittori con la collaborazione di Robert Aron. Il volumetto comprende otto testi che si muovono in quella sottile linea di demarcazione tra lirismo e visionarietà che si innerva lungo l’«infinita musicalità delle onde nervose», in parte riconducibile...

Pubblicato 10 mesi faEdizione del 5 novembre 2023