Nei suoi reportage la Storia si mescola con la vita quotidiana, i grandi eventi con un racconto minuto, intimo, mai strappato all’interlocutore, ma frutto di consuetudine, pazienza e curiosità. E così, una storia dopo l’altra, Witold Szabłowski va componendo un suo personale atlante narrativo che tiene insieme le memorie degli uomini e quelle dei luoghi, tracce luminose di speranza e ricordi cupi di ogni tragedia.

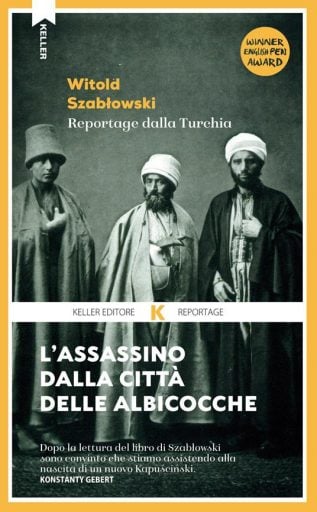

Szabłowski, erede della grande tradizione del giornalismo polacco dominata dalla figura di Ryszard Kapuscinski, ha raccontato nei suoi testi – tradotti nel nostro Paese grazie all’editore trentino Keller -, le contraddizioni della Turchia di oggi (L’assassino dalla città delle albicocche, 2019), la memoria dolente degli ex Paesi comunisti (Orsi danzanti, 2022) e la vita interiore dei regimi autoritari nel recente Come sfamare un dittatore, dedicato ai cuochi dei tiranni (pp. 316, euro 18, 50).

Insignito di importanti riconoscimenti internazionali, nel 2010 ha ricevuto anche il Premio del Parlamento europeo, Szabłowski è tra gli ospiti del Festivaletteratura di Mantova dove interverrà oggi (14,30 Palazzo Ducale) e domani (ore 10 piazza Leon Battista Alberti).

In apparenza, «Come sfamare un dittatore» sembra affrontare temi meno drammatici rispetto ai suoi libri precedenti. Cosa ha scoperto incontrando quanti hanno lavorato nelle cucine di figure come Pol Pot o Saddam Hussein?

Non sono sicuro di aver trattato argomenti meno drammatici. Nel senso che si parla delle dittature e dei loro leader: gente responsabile di genocidi, fame, carestie, che uccide i propri avversari e molte altre persone. Quanto a ciò che ho scoperto concretamente parlando con i cuochi, direi che fin dal titolo del libro ho cercando di giocare un po’ con le parole. Perché sfamare un dittatore significa certo scegliere e cucinare il cibo che mangia abitualmente. Ma, allo stesso tempo, quando dai da mangiare a qualcuno, significa che fai crescere quella persona. E come si fa a far crescere dittatori e dittature? Oppure come si fa, al contrario, a danneggiarli? In fondo, questo libro voleva essere una sorta di monito perché credo che purtroppo viviamo in tempi davvero favorevoli ai dittatori.

Credo che quando le persone sostengono che gli «manca» il comunismo o il passato o qualsiasi cosa di quegli anni, non intendono dire che gli manca la dittatura o la mancanza di libertà. Ciò che di solito manca loro è la stabilità. E lo dico perché io stesso ho provato questa sensazione per ciò che accadeva intorno a me. Naturalmente ero troppo giovane, avevo solo 9 anni all’epoca, per perdere il lavoro quando è crollato il Muro. Ma entrambi i miei genitori lavoravano in qualche modo per il governo. In realtà in quel contesto non potevi svolgere che lavori gestiti dal governo. Tutte le fabbriche, tutti i campi, tutto era nelle mani di chi guidava il Paese. Mia madre era una direttrice scolastica e mio padre un autista di ambulanze: tutti e due hanno perso il lavoro perché non erano più necessari, non c’era più bisogno di così tanti insegnanti e di così tanti autisti di ambulanze. Come è accaduto a tante altre persone, gli ci sono voluti quindi molti anni per trovare un altro lavoro e ricostruire le condizioni di stabilità che avevano prima.

L’indagine che ha compiuto con «Orsi danzanti» ci può aiutare almeno in parte a capire il consenso di cui sembra godere il regime di Putin ancora oggi, malgrado l’invasione dell’Ucraina e la guerra che sta conducendo?

Non so se si può fare un collegamento diretto con la situazione della Russia di Putin, perché, ancora una volta, la metafora degli orsi evoca la stabilità in cui vivevano le persone in quei Paesi, mentre invece oggi la Russia si trova ad affrontare una situazione di estrema debolezza e incertezza: e questa orribile guerra ha solo dimostrato quanto siano deboli in realtà. Agli «orsi danzanti» ora manca anche la stabilità. La loro vita di un tempo era orribile, ma stabile. Era prevedibile. Ed è così che si costruisce la dittatura. Finché non provi a mettere in discussione il potere, puoi avere una vita piuttosto bella e le cose brutte iniziano a succedere quando cominci a protestare. Per quanto riguarda la guerra, penso che quello che vediamo oggi in Ucraina rappresenti la fine del collasso dell’Unione Sovietica. Questa guerra avrebbe dovuto scoppiare negli anni Novanta perché l’Ucraina è troppo importante per la Russia, non può semplicemente lasciarla andare; solo che all’epoca entrambi i Paesi erano troppo fragili per poter iniziare un conflitto. Quindi si tratta per molti aspetti di un evento che è stato a lungo rinviato. Se l’Ucraina vuole essere davvero indipendente, deve affrontare il nemico e, sperò, riuscirà a vincere questa guerra. Dopodiché osserveremo l’ulteriore processo di caduta della Russia nei prossimi decenni. Come è già accaduto in passato ad altri imperi.

Credo che in realtà si sappia poco di quanto sta accadendo. Sono rimasto sorpreso dal mio Paese, dai miei concittadini e dalla mia gente. Il benvenuto offerto ai rifugiati ucraini è davvero caloroso, sono tutti ospitati da persone comuni che hanno messo a disposizione le loro case: stiamo ospitando 3 milioni di rifugiati senza aver dovuto costruire alcun tipo di spazio speciale a loro destinato. Forse è perché abbiamo questo background comune, a causa di ciò che abbiamo dovuto affrontare durante la Seconda Guerra Mondiale, e comprendiamo bene cosa significa non avere un tetto sopra la testa, cosa significa essere un rifugiato.

Uno dei due incontri a cui partecipa al Festival di Mantova (quello di domani) ha per titolo «Meglio di un romanzo». I suoi reportage hanno un evidente tono narrativo, ma qual è dal suo punto di vista, e per il suo lavoro, il rapporto tra giornalismo e letteratura?

Credo sia molto stretto, non a caso chiamiamo reportage letterario il genere di cose che scrivo. Chi, come me, lo fa, cerca di costruire una storia utilizzando gli stessi strumenti degli scrittori. Ma tutto ciò che facciamo è in realtà basato sui fatti. Quindi penso che sia un po’ difficile, molto più difficile di quando usi solo la tua immaginazione e puoi procedere in qualunque direzione. Puoi scegliere che il tuo personaggio abbia gli occhi azzurri o meno, un buon carattere o che sia irascibile: puoi decidere tu su qualunque aspetto. Mentre quando racconto di qualcuno o qualcosa devo fare molte ricerche, e a volte è davvero difficile. Però penso che al giorno d’oggi, vivendo in un mondo pieno di notizie false o che non siamo in grado di verificare, abbia senso cercare di scrivere belle storie basate su fatti reali.

Se c’è qualcosa che rende il mio modo di scrivere differente dagli altri, credo risieda nel fatto che di solito cerco di dedicare del tempo ai personaggi che descrivo. Non si tratta mai soltanto di un’intervista, di un incontro di un’ora e mezza. Non mi piacciono queste situazioni, cerco di evitarle. Quando incontro qualcuno, mi ci vogliono da pochi giorni ad alcune settimane: lavoro più come un regista di documentari che come un giornalista in senso stretto. E se dopo aver letto i miei libri hai la sensazione di avere davvero incontrato una persona che invece non hai mai visto in vita tua – non come avviene attraverso l’intelligenza artificiale – allora penso di aver ottenuto ciò che volevo. In un mio libro non incontri persone ideali, ma persone che a volte ti sono simpatiche e a volte odi. Vale a dire come sono le persone nella vita reale. Ed questo quello che cerco con il mio lavoro: sto cercando «il vero». Specie in tempi come i nostri nei quali è diventato una sorta di lusso. Viviamo in un momento in cui la realtà dei fatti è un prodotto di lusso. E, in questo senso, non mi dispiace pensarmi come qualcuno che alimenta questo tipo di lusso.