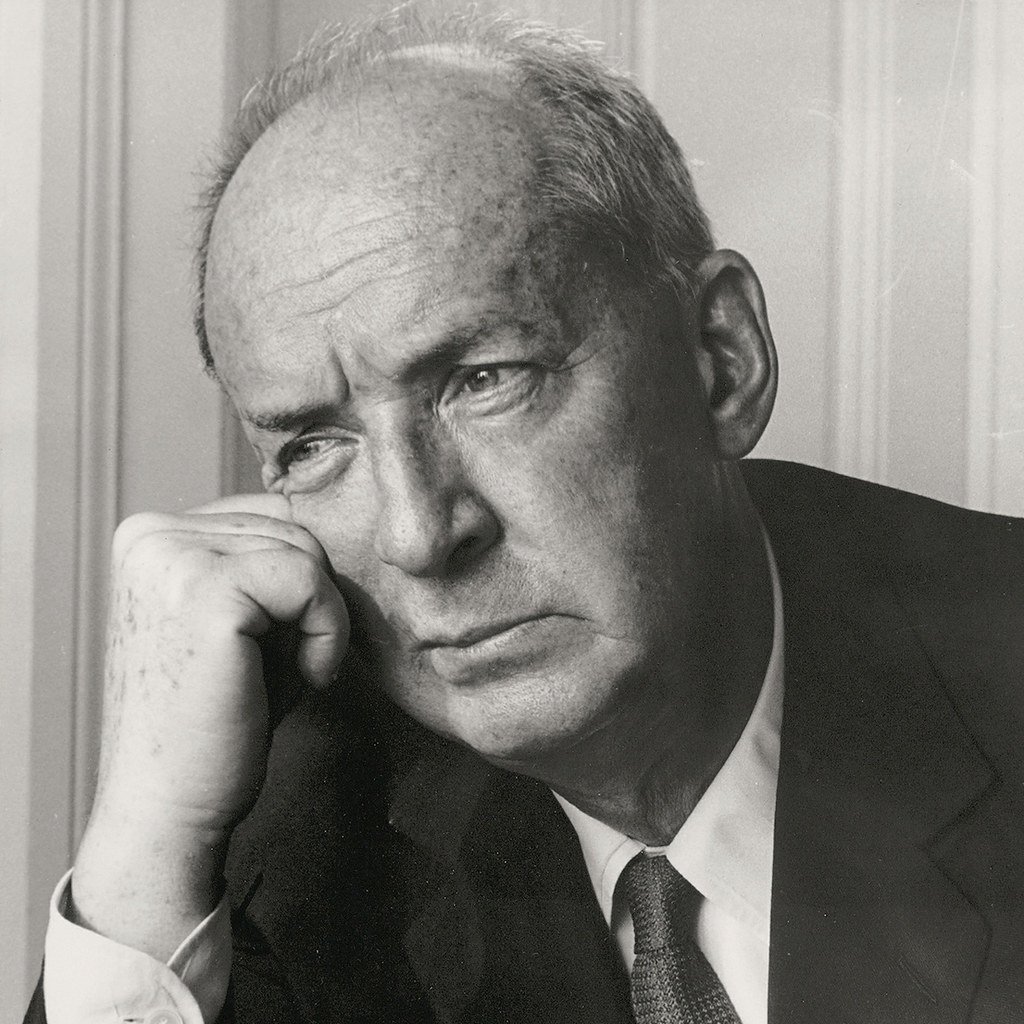

Vladimir Nabokov vs Ivan Bunin, metamorfosi di una stima, mutata in noia e livore

Nel campo pressoché sterminato delle possibili interazioni tra scrittore e scrittore è difficile immaginare un passaggio tanto repentino dal confronto maestro/allievo a una acerrima rivalità come quello che negli anni Trenta – sullo sfondo della già notevolmente litigiosa emigrazione russa – si consumò tra Ivan Bunin e Vladimir Nabokov. Lo studioso di letteratura che volesse ripercorrere il vertiginoso deteriorarsi dei loro rapporti – e Maxim Shraer l’ha fatto, in un volume uscito nel 2014 – troverebbe innumerevoli spunti per un divertissement narrativo sui temi eterni dell’ambizione e dell’invidia. Dalle timide, melliflue, adoranti righe, vergate con mano tremante all’indirizzo del maître da un Nabokov che si celava ancora dietro lo pseudonimo di «Sirin» si passò quasi senza soluzione di continuità alle osservazioni quantomeno irriverenti contenute in una lettera immediatamente successiva al secondo incontro con il suo (ex) idolo, avvenuto a Parigi nel gennaio del 1936. E, di converso, i cenni di (relativa) approvazione elargiti dallo stesso Bunin al suo autoproclamato discepolo si trasformarono ben presto in palesi manifestazioni di insofferenza nei confronti della prosa di Nabokov, che tradiva tanto innegabili legami di filiazione con i suoi racconti, quanto una visione del mondo oltraggiosamente autonoma.

A mediare il contatto fra i due era stato nell’autunno 1920 il padre di Nabokov, Vladimir Dmitrievič: «Se vi sono capitate sottomano le poesie di mio figlio (pseud. «Cantab.») pubblicate su Rul’, ditemi in due righe che ne pensate», scriveva a Bunin da Berlino. Nelle parole del compassato esponente del partito cadetto risuonava non solo un legittimo orgoglio per il talento letterario del figlio, ma anche un lieve sbigottimento: «Da chi l’avrà mai preso?» si domandava, e, col beato candore di coloro che non hanno mai composto un solo verso, aggiungeva: «L’altra notte l’ho sorpreso alla scrivania: quando scrive si trasfigura tutto!»

Con ogni probabilità Bunin espresse un giudizio benevolo sulle acerbe prove del Cantabrigiensis (così si firmava Nabokov, all’epoca studente al Trinity College di Cambridge). Lo dimostra il fatto che di lì a qualche mese il poco più che ventenne poeta trovò l’ardire per rivolgersi direttamente allo scrittore coetaneo di suo padre. In particolare, il 26 novembre 1922 Vladimir mandò a Bunin a Parigi una poesia a lui dedicata che terminava con uno slancio di irrefutabile sottomissione: «…oscuro son io, e giovane, nel mondo / empio, e nuovo; pur non più confusa / è la via mia severa: né col pensiero, né colla parola / peccherò dinanzi alla tua musa».

È significativo come lo stesso aggettivo «empio», risuonasse già nella primissima lettera inviato da Nabokov al romanziere e poeta più anziano di lui di trent’anni, là dove lo definiva «l’unico scrittore che nel nostro empio secolo è al servizio dell’elemento meraviglioso, presentendolo in tutto». Per il giovane, traumatizzato non solo dalla fuga da Pietrogrado all’indomani della Rivoluzione, ma anche dalla tragica scomparsa del padre, ucciso nel 1922 da un ultramonarchico russo, le poesie di Bunin erano la quintessenza di un mondo innocente, irrimediabilmente perduto, che ai suoi occhi avrebbe dovuto essere inscalfibile, quantomeno sulla carta. Da qui il dispiacere confessato all’autore per lettera, quando Bunin aveva deciso di ritoccare alcuni componimenti che Nabokov conosceva a memoria fin dall’infanzia.

In quelle liriche, ma anche nei racconti, lo scrittore esordiente ritrovava il microcosmo trasognato delle tenute nobiliari di campagna, un orizzonte a lui ben noto, immerso nell’azzurrità trasparente dello spazio russo e così distante dalle livide strade berlinesi, popolate soltanto da ombre e da pozzanghere. E se i critici erano inclini a ravvisare echi buniniani (e cechoviani) nelle prime prove di «Sirin», Nabokov dal canto suo non aveva alcuna remora a esplicitare il debito di riconoscenza nei confronti di Bunin, tant’è vero che la dedica vergata sul frontespizio dell’esemplare del Ritorno di Čorb che gli donò nel 1929 recita testualmente: «Al sublime maestro dal diligente allievo». Tanta devozione non poteva che lusingare il destinatario, tant’è vero che sua moglie (anche lei Vera, come quella di Nabokov), annotava compiaciuta nel suo diario: «Non ha paura a definirsi discepolo… anzi, lo considera una sorta di merito. Questo sì che vuol dire essere beneducati».

Una simile «beneducazione», confinante con la piaggeria, appare quantomeno sospetta nel caso di un temperamento caustico come quello di Nabokov, e infatti nei rapporti con Bunin non tardarono a insinuarsi ben altre tonalità, soprattutto quando «Sirin» conobbe finalmente di persona l’ormai ultrasessantenne scrittore. Anche Marina Cvetaeva, dopo il primo incontro con Boris Pasternak, confessò che avrebbe preferito continuare a idealizzarlo a distanza, ma la sua delusione non dovette essere nemmeno lontanamente paragonabile a quella che sperimentò Nabokov. Risale al 10 gennaio 1936 una tanto indispettita quanto esilarante lettera alla moglie Vera, in cui lo scrittore si descrive appena sbarcato alla Gare du Nord «con le mie valigie sempre più tetre, che gradualmente si facevano di pietra». Senza avergli dato nemmeno il tempo di riposarsi, Bunin lo aveva trascinato al ristorante Korniloff. All’aristocratico ma squattrinatissimo Nabokov del «maestro» d’un tempo aveva dato sui nervi «praticamente tutto»: l’ostentazione da arricchito con cui ordinava francolini arrosto, le battute volgari, l’ingenuo tentativo di impressionarlo con la sua prodigalità.

La medesima irritazione riaffiorerà esattamente trent’anni dopo nell’ «autobiografia rivisitata» Speak, Memory, e precisamente nell’episodio con cui si tende a identificare la «verità» definitiva rivelata da Nabokov su Bunin. Qui l’autore del Signore di San Francisco viene descritto come «profondamente turbato da un problema personale, quello dell’età». Un «vecchio signore energico, dal vocabolario ricco e affatto castigato», incredulo di fronte all’indifferenza dell’ospite per quei fagiani che Nabokov aveva abbondantemente gustato nella sua facoltosa infanzia. «Verso la fine del pranzo eravamo tediati quanto bastava l’uno dell’altro. ‘Lei morirà tra atroci sofferenze e in totale solitudine’, mi disse acido Bunin…».

Nel suo libro Shraer non ne fa quasi accenno, ma è probabile che a incidere sul rapido deterioramento dei rapporti fra i due letterati fosse stato anche quel premio Nobel attribuito a Bunin nel 1933. A partire da quel momento, un innato snobismo avrebbe vietato a Nabokov di insistere su qualsivoglia legame di filiazione nei confronti di quello scrittore investito sia pur tardivamente da una fama mondiale. E di converso Bunin, finalmente tradotto in inglese, non poté che sentirsi sminuito dal fatto che lo stesso privilegio fosse concesso al suo giovane allievo, in irresistibile e apparentemente inarrestabile ascesa. Solo così si spiega l’improvviso livore tipico dei suoi giudizi, non appena Sirin dalla poesia si volse alla narrativa. Di Invito a una decapitazione, ad esempio, scrisse a Vadim Rudnev con l’enfasi sanguigna che gli era propria: «Una noia talmente mortale che vien voglia di spaccare una finestra». E altrove non poteva fare a meno di rilevare come nei libri di Nabokov non ci fosse «una singola parola vera».

Chissà se a far eccezione siano quelle contenute proprio in Speak, Memory, là dove i due scrittori, reduci dall’imbarazzante pranzo parigino, vengono eternati nell’ancor più goffo tentativo di estrarre dal cappotto di Bunin la lunghissima sciarpa di Nabokov, che la guardarobiera vi aveva infilato per errore. «L’indumento venne fuori un centimetro alla volta; fu come svolgere una mummia dalle bende, e l’operazione ci costrinse per tutto il tempo a girare l’uno intorno all’altro, per lo spasso scurrile di tre donne di strada». Sarebbe stato difficile trovare una metafora più calzante per il districarsi psicologico di Nabokov dal rapporto «maestro-allievo» divenuto inattuale. A partire da quel momento e fino alla morte di Bunin, avvenuta nel 1953, i due scrittori, ormai acerrimi rivali, avrebbero adottato – a detta del più giovane – «uno stile di conversazione canzonatorio e alquanto deprimente, una variante russa del kidding americano, che ci precluse qualunque rapporto serio».