Questione di sopravvivenza: la disfida globale è un conflitto tra bene e male

Venezia 79 Ad Orizzonti l'opera prima di Mihai Mincan «To the North». Nel programma anche «Victim» di Michal Blaško, vittime e carnefici le contraddizioni del sistema in

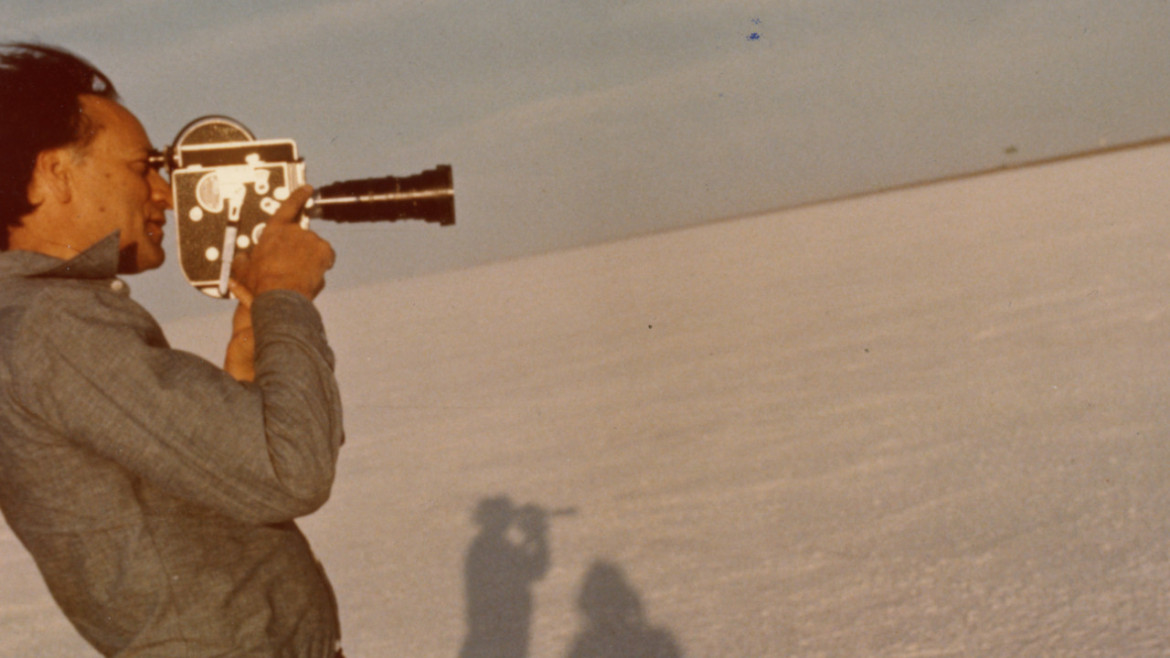

Un’immagine da «Spre Nord (To the North)»

Un’immagine da «Spre Nord (To the North)»Venezia 79 Ad Orizzonti l'opera prima di Mihai Mincan «To the North». Nel programma anche «Victim» di Michal Blaško, vittime e carnefici le contraddizioni del sistema in

Chi sono le vittime? E chi sono i carnefici? Domande alle quali in molte occasioni pare scontato dare una risposta senza timore di smentita. Ad esempio nel film di Sergei Loznitsa, The Kiev Trial, sono abbastanza evidenti le colpe dei militari tedeschi, accusati di azioni criminali e di orrori spesso indicibili. Eppure, in questa sapiente ricostruzione di un processo tenuto nell’immediato dopoguerra, nelle scene finali con l’impiccagione dei condannati e la gioia di una massa scesa in piazza per assistere all’esecuzione, le linee di demarcazione sembrano attenuarsi, non perché i colpevoli diventino meno colpevoli, ma per l’ergersi dei sopravvissuti a spietati esecutori di una agghiacciante vendetta.

Nel film in concorso a Orizzonti, Obeť (Victim), opera prima dello slovacco Michal Blaško, non è affatto elementare identificare con certezza le vittime. Operazione più scontata è quella di individuare nelle istituzioni, nella classe politica, nelle forze di polizia e in una parte della popolazione incattivita, i carnefici che stanno progressivamente spingendo verso un baratro ciò che rimane dell’Europa, da Est a Ovest.

LA STORIA del film è lineare. Una donna ucraina emigrata in una piccola città della Repubblica Ceca, si trova invischiata in una vicenda più grande di lei. Il figlio è stato brutalmente picchiato ed è in condizioni critiche. Ricoverato in ospedale, al suo risveglio, il ragazzo accusa tre individui. La comunità ben presto trasforma madre e figlio nelle vittime della violenza esercitata dai rom. E dunque ne nasce subito un caso dove tutti cercano di approfittare della situazione. La madre però, presto, scopre che le cose sono andate diversamente. Come può sottrarsi al «gioco»? In che modo può ristabilire la verità senza a sua volta trasformarsi in un bersaglio?

Blaško ha diretto un film senza eccessi didascalici, mettendo in mostra tutte le contraddizioni che si creano intorno al concetto di vittima. Una storia che potrebbe deragliare e che, invece, non va mai sopra le righe, con un sapore amaro che persiste fino alla fine.

Ispirato a una vicenda realmente accaduta nel 1996 (il progetto nasce da un documentario radiofonico), il film punta senza esitazioni all’essenza del cinema.

MOLTO più spettacolare Spre nord (To the North) del regista rumeno Mihai Mincan, autore di una specie di western girato insolitamente su una nave che solca l’Oceano Atlantico. Anche in questo caso, si tratta di un esordio presentato a Orizzonti. Ispirato a una vicenda realmente accaduta nel 1996 (il progetto nasce da un documentario radiofonico), il film punta senza esitazioni all’essenza del cinema. Azione, suono, dialoghi, sentimenti da condividere, uso sapiente del genere, divisione tra forti e deboli, ribaltamento dei ruoli. Insomma, un esordio che forse pecca in termini di raffinatezza ma che indubbiamente può dirsi riuscito.

Venendo alla trama, Dumitru, un ragazzo rumeno, si nasconde tra i container di un transatlantico. Il suo obiettivo è raggiungere la «terra promessa». Un’avventura pericolosa, perché se gli ufficiali taiwanesi lo dovessero scoprire, finirebbe in fondo al mare, e della sua apparizione nel mondo se ne perderebbero per sempre le tracce. Ad accorgersi della sua presenza è invece Joel, un marinaio filippino molto religioso. E proprio in virtù della sua fede, decide di aiutare il giovane col mito dei cowboy.

NELLA CLASSICA disfida tra il bene e il male, è interessante notare come il regista rumeno abbia privilegiato il punto di vista di un terzo che non ha intenzione di lottare, cioè di Joel che si trova in mezzo al duello tra chi cura i propri interessi e chi con ostinazione vorrebbe esaudire il desiderio d’evasione. Un micro-universo nel quale gli ufficiali taiwanesi e il ragazzo rumeno trattano i marinai filippini come meri strumenti per realizzare le proprie finalità. Un conflitto nel quale a soccombere, prima dei duellanti, sono quelli costretti a dimenticare sogni e ambizioni.

I consigli di mema

Gli articoli dall'Archivio per approfondire questo argomento