Era passato quasi un mese. Loro, però, non avevano fretta. Semmai erano gli altri, tutti gli altri, a sollecitarli. In testa il New York Post che, dentro sterminati reportage soprattutto dedicati alla loro cucina e ai loro menù, continuava a chiedere: quando arriva l’elenco di richieste? Quando arriva la vostra piattaforma?

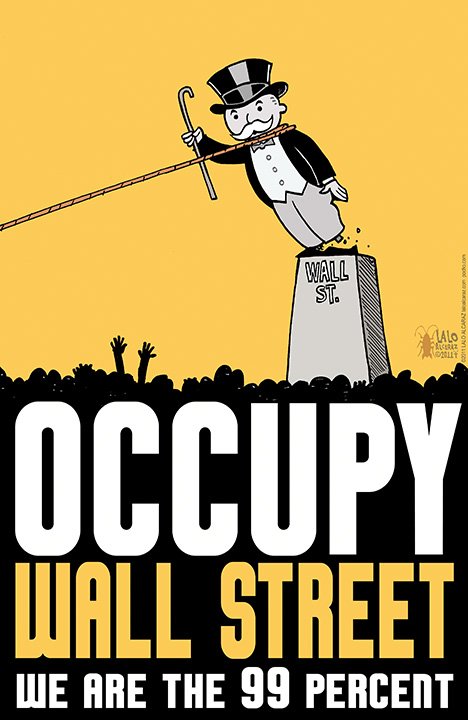

Loro erano la folla che occupava Zuccotti Park, a New York, esattamente otto inverni fa. E che avrebbe dato il via ad una stagione, quella di Occupy Wall Street, che ancora continua a far sentire la sua eco.

Le proposte. Non era semplice e non era facile. Lì, in quel parco, si stava sperimentando una nuova forma di democrazia, la sintesi era difficile.

Affidata ad una nuova figura, come spiega un libro collettivo scritto dai protagonisti (edito in Italia da Feltrinelli), quella del mediatore, perché “non doveva esserci un leader”. Una persona, più persone che – a turno – avrebbero dovuto solo facilitare la discussione. Le discussioni.

E poi c’era il clima. Pioveva, pioveva tanto quel fine novembre, inizio dicembre a New York. E quando arrivava la pioggia – e spesso anche la neve -, bisognava correre dentro l’atrio di un grattacielo al numero 60 di Wall Street. Uno spazio enorme di proprietà privata però, con un pavimento di marmo ma soprattutto con tante panchine.

Ed è lì che in quei giorni, sfidando gli agenti privati, si riunivano le “commissioni”. Per discutere di tutto, dal taglio al budget per gli istituti scolastici al sostegno alle vertenze sindacali. Per la prima volta dopo decenni.

Discutevano, analizzavano. Il messaggio all’esterno era chiaro. Volevano una democrazia diretta, partecipata, volevano la fine di ogni forma di oppressione.

Erano convinti che l’istruzione e l’accesso alla cultura fossero diritti inalienabili, esattamente come la casa, la sanità.

Volevano l’uguaglianza dei diritti per tutte le minoranze, sfidavano lo strapotere del copyright, chiedendo la massima diffusione del free software.

Parlavano a nome del novantanove per cento.

Eppure, i media chiedevano proposte più dettagliate. Bisognava scriverle, discuterle, votarle. E per chi si perdeva qualche passaggio in assemblea, si poteva recuperare il tempo perso in rete, con dettagliate ricostruzioni dei dibattiti.

Tempi lunghi, insomma.

Alla fine, però, un documento ci sarà. Che lascerà aperti tanti paragrafi, in qualche passaggio anche contraddittorio. Non, però, sui temi chiave. Frontiere aperte, fine del bailout, assistenza sanitaria per tutti, e via dicendo (come riportò benissimo questo giornale).

Un programma che da noi non piacque al Sole 24 Ore – Christian Rocca riuscì a scrivere misteriosamente che “meritava gli urrà di Khamenei” – anche se pochi si presero la briga di leggerlo.

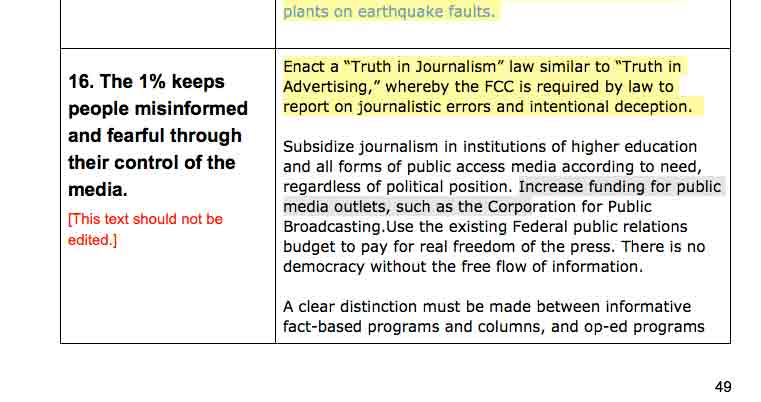

E a tanti è sfuggito il capitolo, il punto sedici. Dedicato a combattere quell’uno per cento che controlla i media.

Già, ma come combatterlo? Quello spazio, quelle migliaia di persone che si riunivano – e dormivano e mangiavano e leggevano e pregavano – a Zuccotti non ebbero dubbi: la risposta all’oligarchia delle informazione può arrivare solo dal finanziamento pubblico.

Finanziare le radio. E finanziare la stampa indipendente. Spostando qui risorse – ingenti – dalla voce “pubbliche relazioni” dei bilanci federali.

Finanziare la stampa, allora, i giornali. Sì, i giornali.

Perché nelle prime due settimane di occupazione, l’assemblea generale si rese conto che twitter non bastava. Non c’era solo la più o meno aperta ostilità dei media, tutti i media: dallo scetticismo di quelli liberal all’ostracismo di quelli repubblicani.

C’era di più: c’era il bisogno di approfondire, di fornire più elementi possibili perché poi la discussione proseguisse con più autorevolezza. C’era bisogno di informare e di informarsi, di scavare. C’era bisogno di avere una propria chiave di lettura su quel che accadeva a Zuccotti e fuori da lì.

C’era bisogno di un giornale, insomma. E così il primo ottobre cominciò la stampa e la distribuzione di un giornale di carta: “Occupied Wall Street Journal” (di carta anche se poi il grosso della diffusione avvenne in pdf).

Il primo numero ha in copertina una ragazza dai capelli rossi che sventola un volantino per una manifestazione di studenti ed insegnanti.

Dentro, le prime riflessioni su cosa avrebbe potuto significare per New York, l’incontro fra due “categorie” che non si erano quasi – mai più – incontrate (ed ora a quello straordinario tentativo di costruire una stampa libera hanno dedicato una sorta di museo telematico, dove si possono trovare i numeri del giornale; qui).

Volevano un giornale. E volevano che lo Stato, gli Stati intervenissero per garantire il diritto di tutti ad essere informati.

Sì, Occupy continua ancora a parlare alle democrazie.