La scelta dei portuali di Trieste di non caricare le merci della Wartsila, mettendo in pratica la solidarietà di classe con gli operai dello stabilimento delocalizzato, ha sorpreso molti organi di stampa. Eppure si tratta di una tradizione di fattiva opposizione alle scelte del capitale presente da secoli a Trieste. Se infatti le crisi industriali giuliane degli anni Duemila sono marcite nello sostanziale disinteresse dei media e dei sindacati, Trieste era però nel Novecento epicentro di proteste capaci di riunire diverse categorie e diverse associazioni, realizzando una collaborazione transfrontaliera che affonda le sue radici nel socialismo imperial regio nato a Vienna. Solidarietà di classi; e di popoli.

In quest’ambito la scelta dei portuali di Trieste di rifiutare qualsiasi collaborazione col capitale finlandese è la replica, cent’anni dopo, di un’analoga protesta che si realizzò a Trieste verso la metà del maggio 1920. Tra il 16 e il 20 maggio 1920 i ferrovieri di Trieste bloccarono infatti un ingente convoglio di armamenti e vettovaglie destinato alla guerra civile in corso in Russia. Munizioni, fucili e persino artiglieria destinati a supportare la Russia Bianca nello sforzo contro il «nemico bolscevico» rimasero a Trieste e non una sola pallottola destinata ai reazionari foraggiati dall’occidente venne sparata.

LA CITTÀ DI TRIESTE era fuoriuscita dal conflitto bellico redenta e malandata: i collegamenti con l’entroterra austro-tedesco, forieri di benessere economico, erano stati tranciati; la frontiera orientale era instabile, insanguinata, commercialmente bloccata; il retroterra italiano era bloccato tanto via terra quanto via mare da mine inesplose, ordigni e linee ferroviarie divelte.

L’industria cantieristica viveva una crisi di sovrapproduzione e, nel contempo, lottava con bacini devastati dai bombardamenti e dalla fuga dei capitali austriaci e boemi; l’industria locale, nonostante il sostegno del governo, faticava a riaffermarsi. Era inoltre in atto un esodo dapprima tedesco e poi slavo che prosciugava delle necessarie maestranze la classe operaia. Una crisi industriale indotta artificialmente, agitata dai conflitti di classe del periodo.

IL GIORNALE Il Lavoratore, un tempo araldo del socialismo austro-ungarico, conosceva un impetuoso rilancio e osservava con ironia che «Per la questione adriatica, Italia e Jugoslavia non riescono a trovarsi d’accordo, nella lotta contro i socialisti si aiutano a vicenda» (16 maggio 1920). Proprio in quei giorni, a fronte delle notizie che giungevano alla classe operaia sullo sviluppo della guerra civile russa, si tenne a Trieste l’assemblea del partito socialista nella sala maggiore delle Sedi Riunite. Il neo eletto presidente Passanisi propose nell’occasione di ostacolare l’invio di armi occidentali, in concerto con simili decisioni in tutta Italia.

Ma nella realtà le categorie dei lavoratori si erano già mosse per proprio conto: «I ferrovieri della Regione Giulia – scriveva Il Lavoratore – han già preso posizione risoluta: armi e munizioni contro la Russia non devono partire dall’Italia. I ferrovieri della regione hanno già comunicato ai loro superiori questa deliberazione». La protesta rapidamente si allargava, perché «anche gli operai metallurgici seguono l’esempio dei ferrovieri».

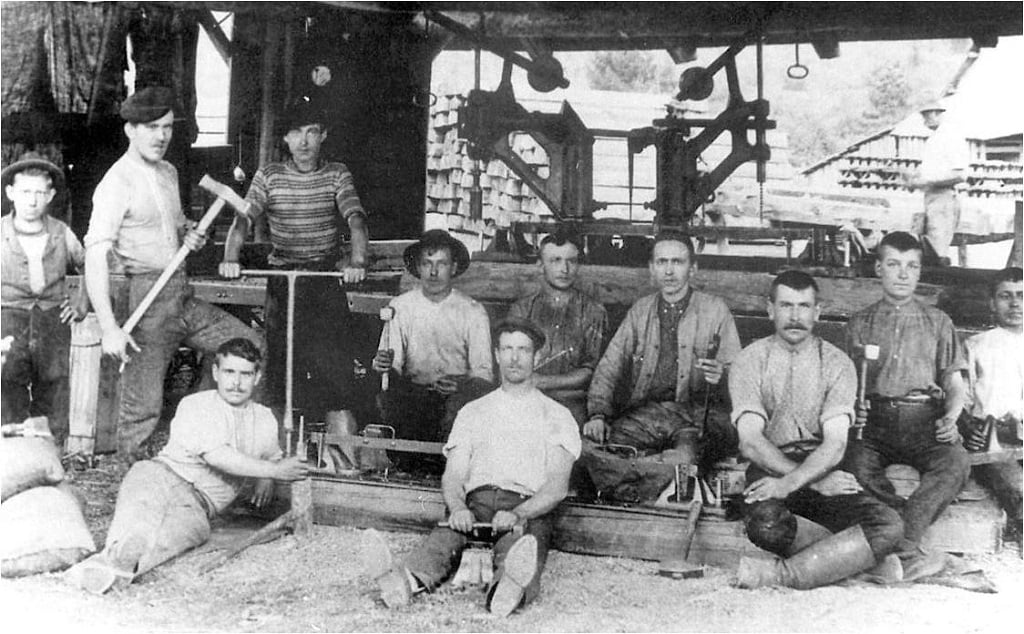

TRIESTE ERA ANCORA una città del ferro, il conflitto mondiale ne aveva centuplicato gli altiforni e le ciminiere; si trattava per questi operai di uno sciopero volontario:

«I fiduciari e le commissioni interne degli stabilimenti metallurgici di Trieste radunati oggi in assemblea hanno votato il seguente ordine del giorno: “Venuti a conoscenza del nuovo infame tentativo del capitalismo internazionale contro la Russia dei Soviet; deliberano di invitare tutti gli operai metallurgici a sospendere e a non accettare lavori destinati alle potenze in armi contro la Russia, né a prestare in alcun modo la loro opera per il Giappone, per la Polonia, per la Rumenia, per la Finlandia, facendo voti che così si comportino tutte indistintamente le altre categorie dei lavoratori”».

IL 18 MAGGIO 1920 il rifiuto di caricare qualsivoglia merce fosse destinata alla guerra civile russa proseguiva: l’azione dei ferrovieri triestini si era allargata all’intera penisola, raccogliendo l’appello dell’Avanti, a favore della «Russia eroica e grande». Il Lavoratore informava che «sono stati fermati alla stazione di Brescia 20 carri carichi di materiale bellico scortati da ufficiali francesi». Intanto passando all’isontino anche i ferrovieri di Gorizia dichiaravano «incondizionata fiducia nel sindacato».

La protesta aveva raggiunto il suo apice, il disimpegno dei lavoratori aveva affastellato di vagoni e treni deserti le linee della Venezia Giulia. I «compagni ferrovieri e operai» informavano che «a Trieste sono fermi n. 8 carri» che «noi elenchiamo perché sieno noti a tutti: n. 10.134 – 10.860 – 34.854 – 90.874 – 115.282 – 8972 – 57.914 – 71.150».

NON MANCAVANO le informazioni dettagliate su cosa e quanto era rimasto bloccato: «A Monfalcone dal giorno 15 è fermo un treno completo composto di automobili, aeroplani e materiale bellico, scortato da rumeni, proveniente dalla Francia, e destinato al ministero della guerra in Rumenia». Mentre «A Nabresina sono fermi altri 7 vagoni». Nabresina corrispondeva all’epoca all’odierna stazione di Duino Aurisina: oggi chiusa, ma all’epoca snodo ferroviario cruciale. Inoltre «a Divaccia sono in panne 6 carri di benzina, vestiari e merci militari, scortati da inglesi e spediti da inglesi con documenti che prima davano come destinazione Novi e dopo Lubiana». Il tutto, osservavano i ferrovieri, violando le normative esistenti: «La benzina poi viaggia in carri chiusi malgrado che ciò sia proibito dall’allegato n. 9 delle tariffe e si capisce bene il perché di tale violazione».

La tradizione di sinergia tra più categorie e più sindacati affondava le sue radici nel socialismo austriaco: nonostante gli esodi forzati di soggetti «sospetti» e dei parlanti lingua tedesca e slovena, il partito locale aveva conservato una tradizione cosmopolita.

NON A CASO, nelle stesse settimane, ricorrevano le notizie del rimpatrio dei «bambini viennesi». I socialisti di Trieste e del Friuli avevano infatti accolto diverse centinaia di bambini poveri provenienti dalle classi operaie viennesi. La capitale dell’ex impero fuoriusciva affamata e in rovina da oltre cinque anni di carestie e mancanza di materiali; quella che era stata la «madre Austria» ora mandava i suoi figli a Trieste.

Erano per lo più bambini sotto gli undici anni che giungevano solitari via treno, con una lettera e poco più; dietro richiesta dei socialisti viennesi i compagni triestini li accolsero nelle proprie case, sino a quando la situazione sul fronte alimentare non migliorò anche nella nuova Austria, ora un piccolo stato-nazione. L’elemento della lotta armata si congiungeva pertanto con l’aiuto umanitario verso la Vienna «rossa».