Per provare anche solo a immaginare il rapporto della città di Pola con il mare, con le navi, con la cantieristica, bisogna partire da un cimitero. A Pola, nel cuore di un parco di fronte al mare, tra ville antiche edificate come alloggi degli ufficiali di marina, c’è il KuK Marinefriedhof, il Cimitero imperiale e reale della Marina militare, diventato un più grandi cimiteri militari d’Europa.

Oggi accoglie i resti di 150 mila persone, il triplo dei vivi che risiedono in città. Tra loro è ricordato anche Nazario Sauro, icona dell’irredentismo italiano e dei confini che sono invenzioni politiche. «Prima dei cantieri navali, a Pola, c’era un manipolo di pescatori e pastori che vivevano attorno all’Arena», racconta con orgoglio ferito Samir, uno degli operai di quel cantiere.

Nato nel 1856, il cantiere navale di Pola è chiamato Scoglio Olivi (Uljanik) e prende il nome dall’isolotto nella baia di Pola in cui il cantiere è ubicato, nel quale crescevano alberi di ulivo. Attualmente un albero di ulivo è stato simbolicamente preservato. L’ulivo sì, il posto di lavoro di 1.118 persone no.

Perché lo scorso 13 maggio, dopo una crisi lunga e dolorosa, il tribunale fallimentare ha dichiarato la chiusura del cantiere che è sopravvissuto all’Impero austro-ungarico, a due guerre mondiali, all’occupazione nazi-fascista, diventando un simbolo dell’edificazione della Jugoslavia socialista. Quello che non è accaduto in 150 anni, oggi è realtà.

Samir e Mladen rappresentano due generazioni di operai del cantiere. Samir iniziò a lavorarci nel 2004, Mladen nel 1982. Come loro, in città, ci sono generazioni intere, in alcune famiglie anche tre, che hanno lavorato al cantiere. Un patrimonio umano, lavorativo, culturale che si lega a doppio filo alla città. Una città che, attraversata da turisti in ciabatte, sul lungomare, guarda le enormi gru ormai ferme, mentre l’ingresso in stile impero è serrato. Sullo sfondo due, tre navi in cantiere, enormi e immobili, come balene spiaggiate.

«Quando sono entrato io», racconta Mladen, «era come diventare parte di un’elité. Mio suocero, anche lui lavoratore di Uljanik, mi concesse la mano di sua figlia appena saputo che ero ‘uno del cantiere’. Ci sentivamo importanti per la società. Nel 1984, lo ricordo ancora, ricevemmo 15 mensilità di stipendio. Perché eravamo bravi, i bonus andavano agli operai, non ai manager. E li ricordo, i vecchi capi, gente che fino all’ultimo giorno ha girato con le stesse vecchie Mercedes. Poi sono arrivati loro, i nuovi leoni rampanti del management e hanno distrutto tutto, in pochi anni. Quando ho stretto la mano ai miei operai, salutandoli uno a uno, ringraziandoli di tutti questi anni, mi si è spezzato il cuore. Io, alla mia età, non troverò mai più un nuovo stipendio, ma sono fortunato, ho fatto studiare i miei figli, ho potuto mettere via qualcosa. A loro resta l’emigrazione o la resa a questo mondo di pizza e appartamenti in affitto ai turisti. È doloroso. Questa città, prima viveva di due poli: quello militare e quello cantieristico. Dopo la guerra degli anni Novanta sono andati via i militari, adesso chiudono i cantieri. E nessuno si ferma a pensare a tutti quelli che vivevano del cantiere e dei militari: i barbieri, le sartorie, le lavanderie, i cinema. Un mondo intero, che ora scompare».

Alla malinconia di Mladen fa da contraltare la rabbia di Samir. «Io non emigrerò. L’ho già fatto, ho lavorato nei cantieri in Italia. Ma io non li perdono. Resto qui, a costo di entrare in politica: fino a quando anche solo uno di loro sarà qui, io resterò a dare battaglia». Chi sono loro? La storia di Uljanik è un manifesto del capitalismo vorace e senza regole che ha travolto l’Europa orientale post-1989.

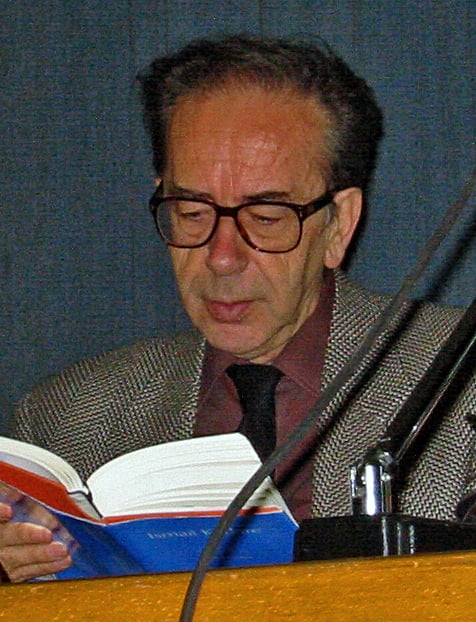

Una storia che il giornalista Ivan Dobran, corrispondente per l’Istria di Rtl, sta raccontando in un documentario. «Senza ritornare agli anni d’oro, dove questi cantieri davano lavoro ad oltre 12 mila persone, è dal 2012 che la situazione si è fatta sempre più torbida», spiega Ivan.

«La proprietà è sempre rimasta pubblica, anche dopo la crisi mondiale del 2008. Il problema è stato quello della gestione. Se si pensa alla qualità del lavoro di questi operai, nonostante in questi anni non si sia investito nel rinnovo dei macchinari, è scandaloso, basti pensare che ancora l’anno scorso hanno vinto un premio internazionale. Quindi sì, il mercato cambia, ma altrove, per esempio da voi a Monfalcone, la cantieristica non è morta. Qui è accaduto qualcosa, qualcosa che ancora ci sfugge, anche perché i diretti interessati sfuggono alle domande che noi giornalisti poniamo».

A un certo punto, nel 2015, si inizia a parlare pubblicamente di un debito che è arrivato a cifre astronomiche. Intanto la proprietà è stata redistribuita tra lo Stato e alcuni gruppi bancari, coinvolgendo anche gli operai, che hanno ricevuto più o meno il 25%, dopo un aumento di stipendio.

«Praticamente – dice ancora Dobran – il debito che compra se stesso. E agli operai, nella gestione, non veniva data alcuna voce. Nonostante siano stati commessi errori tecnici madornali, con una classe dirigente totalmente inadeguata, arrivata proprio nel 2012».

Con amarezza Mladen e Samir ascoltano Ivan e annuiscono. Loro han provato a lottare. Da soli. «A un certo punto abbiamo capito che dei tre sindacati che operavano nel cantiere (il primo legato all’Hdz, il partito nazionalista egemone nel Paese fin dalla fine della guerra, il secondo legato al Sdp, i socialdemocratici che assieme ai partiti locali sono egemoni nella zona e un terzo interno al cantiere) non avrebbero mosso un dito, per collusione o impotenza. Abbiamo fondato un nostro gruppo: Stozer (Quartier generale per la difesa del cantiere navale), e abbiamo dato battaglia, con scioperi che hanno portato in piazza fino a 8 mila persone, ma poi anche la solidarietà si stanca. Ed era tardi ormai».

Come spiega Ivan il meccanismo è parso, fin dall’inizio, votato a distruggere quel che restava di Uljiank: «Basti pensare che a un certo punto, lo stesso management, attorno alla figura di Gianni Rossanda, che era il direttore generale, fonda una società parallela, la Adriatik Concept, esterna. Perché? E dove era lo Stato? Ma dove erano anche i nostri colleghi? Uno di loro, Paolo Gregorovi, aveva fatto un’inchiesta sui conti che non tornavano, mentre tutti dicevano che era tutto ok, ma è stato censurato. Fosse uscita allora, l’inchiesta, forse oggi non saremmo qui. E questo ci riguarda tutti, come democrazia. In sintesi, dopo lo spoil system che ha fatto fuori gli ultimi vecchi dirigenti che si opponevano alla gestione scellerata, è stato nominato un nuovo management».

E il ruolo chiave è passato nel frattempo ai cosiddetti «partner strategici». Prima il signor Danko Koncar, un business man che non ha mai avuto a che fare con la cantieristica, poi con il signor Tomilsav Debeljak, proprietario dei cantieri di Spalato.

«Entrambi, però, fin dall’inizio – ricorda Ivan – sembravano più interessati ad altro. A margine si muovevano le notizie infondate, prima sull’interessamento di Fincantieri, poi dei cinesi. Nulla». «Basti pensare – prosegue – che nei piani di salvataggio, presentati sempre con enorme ritardo e bocciati sistematicamente dall’Ue, veniva spinta una totale rivoluzione: ridurre la cantieristica a un’attività residuale e lasciare libero spazio alla turistizzazione della marina».

Ecco il punto, che mette d’accordo Mladen, Samir e Ivan. L’obiettivo. «Oggi di una nave costruita, il profilo di profitto è basso. Quello che resta al costruttore è meno del 20%, una volta pagate manodopera e materiali. Quello che rende, come a Monfalcone, sono gli interni. Ad esempio a Monfalcone sono artigiani italiani che rifiniscono, o in Norvegia, dove comprano per quattro soldi gli scheletri delle navi in Turchia e li rifiniscono. Qui, dal 2000 in poi, tutti gli artigiani del cantiere – spiega Samir – sono stati esternalizzati. All’interno è rimasta solo la nostra competenza che, a meno di 1.000 euro al mese, non compete con chi fa il nostro stesso lavoro all’estero e guadagna di più».

Secondo Ivan, che ricorda come lo stesso signor Koncar sia già proprietario della parte della baia di Pola che era adibita a base militare, l’idea di speculare sulla marina per il turismo è fondamentale, perché a posizione dei cantieri è invidiabile.

«Quale turista vuol vedere una gru mentre fa il bagno?». Ma è questa la soluzione per questa gente? «No, assolutamente», è convinto Mladen. «Qui stanno tornando le destinazioni turistiche che negli ultimi anni erano in crisi: Egitto, Tunisia, Turchia. La Croazia sta aumentando i prezzi e presto finirà la pacchia, che comunque dura pochi mesi all’anno. Comprendo i miei ex colleghi giovani, che emigrano, in Olanda o altrove, pagati bene e trattati con rispetto».

Per Samir, però, non va sottovalutato neanche l’aspetto politico. «Se l’Istria fosse in mano ai nazionalisti, il governo di sarebbe comportato in modo differente. Ma qui non hanno voti da perdere, non li vota nessuno, hanno lasciato il malcontento che politicamente non sono loro a pagare. E non muovevano un dito mentre la dirigenza continuava a firmare contratti che non poteva rispettare, incassava gli anticipi, che venivano redistribuiti in forma di bonus ai dirigenti, ma poi il cantiere pagava penali enormi perché non riusciva a consegnare in tempo. Ecco, ci hanno uccisi così».

L’ultimo tentativo di salvataggio è stato provato da Emil Bulic, un economista. «Ci ha messo l’anima, lui e il suo team lavoravano giorno e notte. Hanno quantificato in 800 milioni di euro un piano di ristrutturazione, ma a Zagabria, nonostante le rassicurazioni che ribadivano di giorno in giorno, alla fine hanno detto no».

E adesso? «C’è da combattere fino a ottobre, quando si definirà il piano del fallimento – spiega Samir – proveremo a prendere, come operai, in mano in tutto o in parte ciò che resta dei cantieri. Ma è dura, e non sono ottimista neanche per i compagni di Rijeka, che non hanno lottato con noi, ma potrebbero fare la stessa fine. Li hanno rassicurati, ma il ministro Horvat rassicurava anche noi».

Perché attorno alla questione Uljanik si sono consumate lotte e divisioni. «La campagna stampa contro di noi è stata enorme», racconta deluso Mladen, «la gente si è fatta convincere che in fondo siamo dei dipendenti pubblici privilegiati e che non ha senso salvarci. Questa è la vittoria più grande dei padroni», ma anche Samir è convinto che «i compagni del cantiere di Rijeka si sono fatti abbindolare».

Il governo, con le dichiarazioni del ministro dell’Economia Darko Horvat, ha rassicurato l’opinione pubblica sul salvataggio dei cantieri di Rijeka. «Aveva rassicurato anche noi», racconta Samir. «E l’ha fatto guardandoci negli occhi».

Lo conferma anche Goran Matic, uno dei leader di Radnicka Fronta (Fronte dei Lavoratori), movimento politico che è stato al fianco degli operai dal primo giorno, e ne è convinto. «A un certo punto si è puntato sulla narrazione di Rijeka produttiva e Uljanik improduttiva. Questo ha diviso i lavoratori, che pur di salvare il posto di lavoro non hanno combattuto al fianco dei colleghi di Pola. E ora speriamo che non tocchi anche a loro. La cantieristica navale è uno degli ultimi avamposti industriali e operai di questo Paese. Stare con loro era un modo per svelare l’ipocrisia dei partiti nazionali, i loro interessi economici. La protesta era appetibile anche per elementi della destra, che hanno provato a infiltrarsi per blandire la rabbia degli operai, ma sono stai emarginati. Per quanto però? In Croazia abbiamo un problema enorme con la società civile, che fa fatica a farsi movimento, in un Paese che sempre più è vittima di politiche neoliberiste sfacciate, che vede svuotarsi, che torna a emigrare all’estero, lasciando vacanti migliaia di posti sottopagati che non vengono presi da nessuno, perché non ci vivrebbero, o da immigrati che non hanno scelta. Qui si pone la pressione sociale invece che verso i tycoons che hanno lucrato su tutto questo».

E la situazione di Pola è particolarmente grave. Si calcola che da oggi a domani, scomparsa la cantieristica, siano circa 50 milioni le kune (moneta croata: 8 kune, un euro) che sono svanite dalla città. «Noi abbiamo calcolato che per ogni operaio di Uljanik che ha perso il lavoro», racconta Samir, «ci sono 2, 3 persone che hanno perso il posto nell’indotto. Per non parlare delle famiglie degli operai».

Anita Buhin, storica, ricercatrice presso il prestigioso Centre for Cultural and Historical Research of Socialism dell’università di Pula, sottolinea come ci sia un peso sociale enorme in questa chiusura. «Questa è una storia che viene raccontata tutta al maschile, in una società che ha ancora un forte approccio patriarcale», spiega Anita.

«Basti pensare a tutta l’iconografia della crisi, che ruotava sempre attorno all’operaio in lacrime, ma che taceva di migliaia di donne, a casa, che ora si trovano ad affrontare il problema del piatto da mettere in tavola. Badando al bilancio familiare, andando a fare le pulizie negli appartamenti dei turisti, oppure tenendo assieme la famiglia, con compagni che torneranno a emigrare. Ed è un doppio silenzio – sottolinea la ricercatrice – perché quando qui è collassato il settore tessile, che era la versione operaia femminile dei cantieri, non c’è stata la stessa mobilitazione e, soprattutto, non c’è neanche la stessa memoria. Il tutto in uno spazio politico dove le realtà sociali, penso agli ambientalisti, fanno fatica a condividere le battaglie degli altri, e si resta divisi e deboli».

Un tramonto accarezza il profilo delle gru, ferme, mentre cala il sole alle spalle al monumento ai lavoratori dei cantieri e alla targa che ne ricorda le insurrezioni e le lotte. Che forse sono finite, ma che non hanno smesso di segnare questa comunità, localmente e anche globalmente, con le dinamiche del neo liberismo che sono uguali dappertutto.