«L’arte astratta non è un dogma, ma una confessione». Lo scriveva Hanna Stirnemann su «Die Weltkunst» nel dicembre 1932, recensendo due mostre del giovane pittore Otto Hofmann, appena diplomatosi al Bauhaus di Dessau. Chiaro. Ciò a cui si riferiva la giovane critica d’arte, più tardi moglie e mentoressa dello stesso Hofmann, nonché direttrice dello Stadtmuseum di Jena – peraltro prima donna alla direzione di un museo in Germania –, era la natura essenzialmente soggettiva dei segni e delle forme utilizzate nella sua pittura astratta, secondo le intuizioni e i precetti ormai propriamente sviluppati da pittori e teorici come Klee e Kandinsky, e in antitesi con quelle idee di orientamento concretista, postulate da Theo van Doesburg, per cui l’astrattismo era mera manifestazione di forme esatte, misurabili, squisitamente matematiche.

E non a caso Hofmann aveva frequentato proprio i corsi tenuti dai due giganti – di Klee quello sulla formazione primaria dello spazio, di Kandinsky quello su elementi astratti e disegno analitico –, che costituivano una nervatura principale del programma didattico del Bauhaus quando, dopo le dimissioni di Walter Gropius, le classi di pittura avevano conquistato un ruolo prevalente a discapito dei laboratori artigianali.

Trattare Hofmann come se altri non fosse che uno dei tanti studenti del Bauhaus, e piano epigono dell’arte dei suoi maestri, sarebbe tuttavia imperdonabile errore, e a ribadirlo, a distanza di quindici anni dall’ultima grande mostra sul pittore tenutasi in Italia, giunge la mostra Otto Hofmann artista europeo. Dal Bauhaus all’Italia, visitabile presso la Fondazione Ragghianti di Lucca fino al 14 luglio, e a doppia curatela di Paolo Bolpagni, direttore della Fondazione, e di Giovanni Battista Martini, sin dagli anni novanta, quest’ultimo, tenace riscopritore dell’opera dell’astrattista tedesco.

Il Bauhaus costituisce dunque l’ambiente primario in cui Hofmann consolida la sua presa di coscienza che l’arte cosiddetta letteraria abbia fatto ormai il suo tempo, e debba lasciare strada al linguaggio dell’arte astratta, più tardi definita costruttivista: si trattava di rendere visibile una nuova sensibilità spirituale attraverso una forma con quella misteriosamente connessa. E il percorso espositivo inizia perciò tra memorabilia d’archivio – gli appunti presi alle lezioni di Klee e Kandinsky, il diploma firmato da Mies van der Rohe nel 1931 –, riletture delle ricerche dei maestri, tra cui anche Oskar Schlemmer, e i tentativi di definire un vocabolario e una grammatica formali più personali.

Il continuo aggiornamento del Hofmann su altri testi pittorici astratti – con il contributo di sua moglie Hanna, suggerisce Bolpagni, colta e, per professione, sempre al corrente sulle novità –, lo portò sin dagli anni trenta a integrare una sua parlata personale mutuando elementi dalle composizioni di artisti internazionali fra cui Mirò, Arp, Léger, Tanguy, e connazionali, come Willi Baumeister, pur sempre innestati su un metodo costruttivo dello spazio fondato tanto sulla dinamica di germinazione formale appresa da Klee, quanto sull’idea di Kandinsky che forme e colori creino nel quadro un campo di forze psicoattive. Si avverte a tratti, in talune opere, anche una fascinosa indecisione verso l’evidenza di una realtà esterna, solitamente un agglomerato di architetture, un paesaggio urbano, quasi colta nel bel mezzo di un processo di distillazione verso l’astratto.

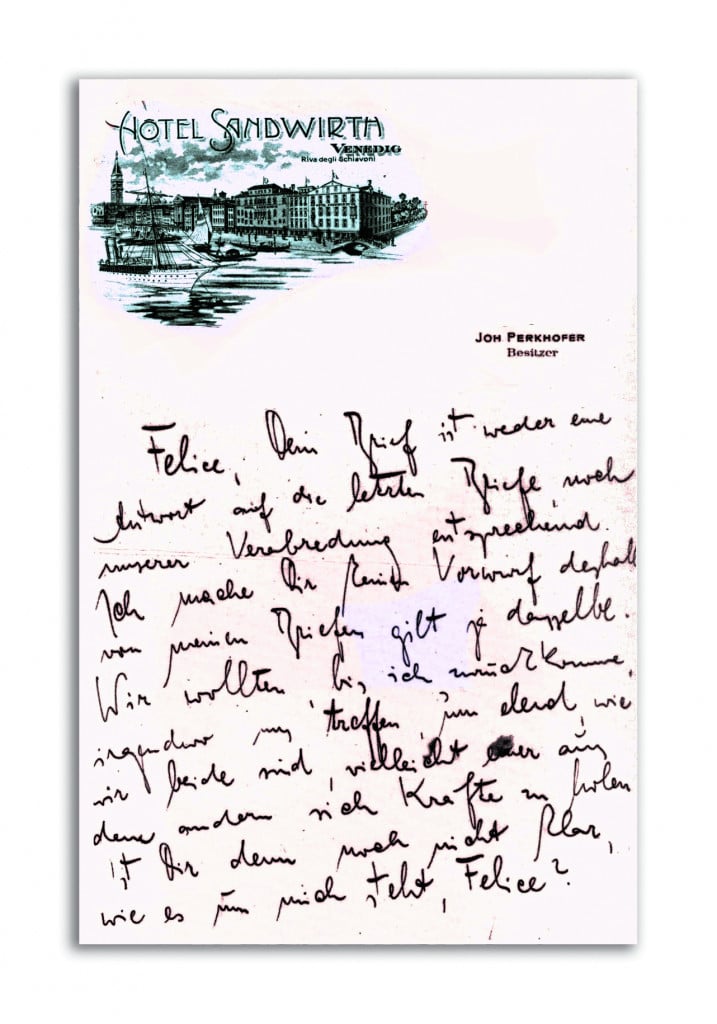

Dal 1933, Hofmann sarà coinvolto in una catena di infauste vicissitudini, innescate dall’ascesa al potere del partito nazista – che, ricordiamo, tra i primi provvedimenti ordinò la chiusura del Bauhaus. Prima aggredito per le sue posizioni politiche, poi bollata la sua arte come entartete, degenerata, il nostro verrà costretto ad anni di esistenza raminga e appartata, anche per proteggere la moglie, ebrea, dalle leggi razziali. Infine, verrà cooptato nella Wehrmacht e inviato al fronte in Francia, in Grecia, in Russia, ove sarà prigioniero sino alla fine del conflitto. Della prigionia, della guerra, restano tracce in alcuni dolorosi dipinti, in una serie di fotografie di paesaggi e città, a volte devastati, e in una selezione di straordinarie lettere dipinte indirizzate ad amici e consorte. «Per me come pittore queste lettere e questi disegni», ricorderà l’artista molti anni dopo, «costituirono come una sorta di scrittura segreta che è testimonianza della mia intima estraneità alla guerra (…) per me non esisteva alcun nemico che fosse necessario annientare».

Sorprendentemente ritorna in questi disegni quella mesmerica e curiosa intermittenza oscillante tra linguaggio astratto e figurazione che qui si fa quasi meditazione su come il campionario formale da lui messo a punto potesse così bene adattarsi a tradurre in lingua astratta quei paesaggi, fatti di palazzi sventrati e ridotti a distese di moncherini inceneriti e detriti, di punte, schegge e aguzzature. D’altro canto, il paesaggio russo, innevato, sconfinato, ove l’occhio si perdeva, costringeva l’artista a concentrarsi sul processo di interiorizzazione spirituale.

Se il nazismo aveva bandito la sua pittura come degenerata, nel dopoguerra il nuovo governo della DDR la osteggiò perché non realista, e pertanto incompatibile con le istanze di chiarezza e leggibilità che avrebbe dovuto avere un’arte per il popolo, e Hofmann fu costretto a spostarsi verso Ovest, vivendo tra Parigi – dove conoscerà Alberto Magnelli, Michel Seuphor, e condividerà lo studio con Alberto Giacometti –, Bruxelles, Cagnes, Monaco e Berlino, città in cui insegnerà tra gli anni sessanta e settanta alla Hochschule für bildende Künst. L’attività di docente, peraltro, porterà ancora il segno della formazione avuta alla Bauhaus, così come l’approccio multidisciplinare trasmessogli dall’istituto tedesco conformerà inevitabilmente la sua attrazione verso la produzione ceramica, rappresentata in mostra da alcune tarde porcellane di manifattura Hutschenreuther.

Il suo armamentario formale continuerà a crescere, una curiosità bulimica e insaziabile, anche attenta a ricerche più distanti dall’astrattismo, fino a includere riverberi surrealisti o informali. Sarà la Liguria, e la città di Pompeiana in particolare, a costituire il buen retiro degli ultimi vent’anni di vita del pittore, aprendo le sue invenzioni a un inedito equilibrio compositivo dello spazio, e a un nitore che sarebbe difficile non mettere in relazione con la luce zenitale del meridione.