Occorre una buona dose di determinazione e di consapevolezza come quella di Yvonne Farrell e Shelley McNamara (Grafton Architects), le due curatrici della XVI edizione della Biennale Architettura (26 maggio- 25 novembre), per richiedere agli architetti di tutto il mondo in nome del Freespace, progetti e realizzazioni «concentrate sulla qualità dello spazio».

In apparenza, la proposta può sembrare scontata poiché lo spazio almeno da duemila anni è il mezzo di espressione specifico dell’architettura e nessun architetto ne nega il peso e il valore. Ritornare, però, a discutere di «Spazio Libero» non è così ovvio se c’è chi ad esempio lo identifica nel vuoto urbano, nelle aree aperte, in quello pubblico da condividere con tutti. È anche tutto questo, ma è evidente che per le due curatrici Freespace sia da intendersi come qualcosa di più complesso, strettamente collegato all’oggetto architettonico in sé, mai astratto dal contesto, luogo e cultura, come ha insegnato Kenneth Frampton, meritatissimo Leone d’oro alla carriera di questa Biennale.

PURTROPPO ACCADE che circondati dalla «ricchezza debordante di nuova pluralità stilistica» – per dirla con Werner Oechslin – ci si è cacciati in una situazione per cui lo spazio non è spesso il fulcro dell’indagine critica degli architetti, presi più dagli aspetti iconici, simbolici, ambientali o tecnologici, per buona parte mercantili, dell’architettura. In ogni caso, la lettura del Manifesto della Crafton nel suo significato pieno e inclusivo è una folata di vento fresco in Laguna e utile per porre qualche distinzione all’interno delle scombinate e ciniche performance di una parte rilevante dell’architettura contemporanea che mostra di avere smarrito «i valori centrali» del suo sapere e, perdendoli, ha disatteso «il contributo reale e duraturo che l’architettura offre all’umanità».

DA QUESTO PUNTO DI VISTA, la tesi di Freespace non si può che condividere in ogni singolo passaggio, in particolare in quello in cui le due curatrici invitano a considerare la «terra come cliente» affinché «una nuova e inattesa generosità» sia rivolta verso tutta l’umanità che la abita, richiamando gli architetti al loro senso di responsabilità, giacché «l’architettura è la traduzione di necessità in spazio significativo».

Ora, distanti le ultime edizioni segnate dall’eccesso di autocompiacimento, per l’architettura restano sul tappeto le questioni di sempre in un mondo che corre in fretta e dove la ricerca delle soluzioni è divaricata tra egoismi diffusi e banali parodie del moderno. Farrell e McNamara sembrano avere idee chiarissime su quali basi «rigenerare» la cultura architettonica. Una specifica attenzione la rivolgono all’insegnamento accademico e alla storia.

Bene, pertanto, la sezione The Practice of Teaching che dibatterà con architetti-docenti, la pedagogia dell’insegnamento della materia in sé: forse con qualche preferenza per quella dell’Accademia di Mendrisio, dalla quale provengono quasi tutti gli invitati, Crafton comprese. Si discuterà di quel metodo storico-critico di cui si registra l’assenza e senza il quale, come ricordava Zevi, «ci si trastulla con i fantocci»? Vedremo. A tal proposito è strano non trovare in Laguna un evento che ricordi lo storico romano nell’anno che lo celebra.

Torniamo, però, alla mostra e all’altra buona idea che è la sezione Close Encounter, meeting with remarkable projects che affianca i settantuno partecipanti presenti tra le Corderie e il Padiglione Centrale ai Giardini. Si tratta di un’interessante «riflessione» su sedici architetti attraverso l’illustrazione di una loro singola opera: da August Perret a Rogelio Salmona, da Eileen Gray a a Heikki e Kaija Siren, da Luis Barragán a Alejandro de la Sota, compreso Giovanni Michelucci.

SEMPRE PIÙ NECESSARIO è approfondire la storia dell’«altra modernità»: ecco, quindi, il focus di Cino Zucchi su Caccia Dominioni, il Padiglione del Canada dei Bbpr splendidamente restaurato e poiché c’è anche lo «spazio libero del tempo e del ricordo» congeniale la rassegna di Robert McCarter sui progetti mai realizzati di Kahn, Wright, Le Corbusier, Scarpa per Venezia.

Arriviamo adesso agli architetti invitati. È evidente l’intreccio generazionale tra le presenze consolidate di un gruppo di indiscutibili maestri – Alvaro Siza, Rafael Moneo, Peter Zunthor, Aurelio Galfetti, Toyo Ito e Paulo Mendes da Rocha – accanto ai loro epigoni come Souto Moura, Burkhalter con Sumi, Kazuyo Sejima con Ryue Nishizawa (Sanaa), e una serie di architetti che pur in aree periferiche (aggettivo forse improprio in un mondo globalizzato) mostrano capacità di analisi e di formalizzazione che la mostra ha saputo bene comunicare con installazioni accurate in un ordine equilibrato.

CI RIFERIAMO ALL’ARSENALE alla ricerca sull’architettura vernacolare in aree povere del pianeta di Andra Matin in Indonesia, di Francis Kéré in Burkina Faso, di Marina Tabassum in Bangladesh, di Matharoo Associates in India, di Vtn Architects in Vietnam (un loro paraboloide in bambù è un luogo accogliente sul molo vicino alle Corderie).

In Africa e in Asia si situano, però, anche i lavori di architetti europei in dialogo fitto con le culture locali: in particolare i belgi di Bc Architects&Studies e la tedesca Anna Heringer che, con il suo lavoro nel villaggio bengalese di Rudrapur, ha dimostrato perché «l’architettura migliora la vita». Accanto a queste esperienze si collocano i progetti di recupero di spazi in disuso nel tessuto storico delle città: a Barcellona, Flores&Prats con un teatro, a Zurigo, Elisabeth&Martin Boesch con delle abitazioni, a Mestre, Sauerbruch Hutton con il centro culturale M9.

«FREESPACE» È NON SOLO paesaggio urbano, ma anche paesaggio naturale nel quale l’artificio dell’architettura determina la dialettica che l’esalta per «coesistere in armonia» con ciò che la circonda. Sono questi i progetti dei norvegesi Jensen&Skodvin Architekter, dello svedese Skälsö Architekter, del danese Dorte Mandrup, degli australiani di Room 11 e degli inglesi di Gumuchdjian Architects con il loro progetto di sentiero tra il sud e il nord dell’Armenia.

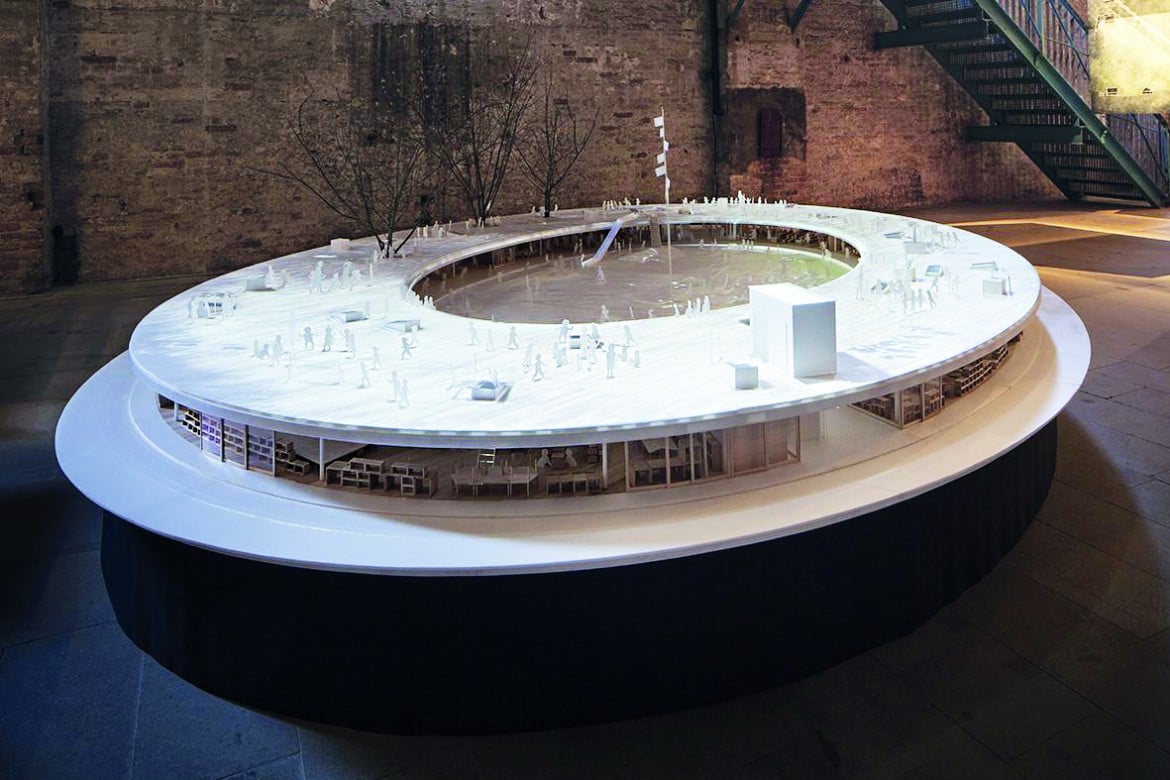

Il tema della naturalizzazione del paesaggio urbano al fine di ottenere un ambiente più vivibile e resiliente è il contenuto della «collana» (The Dryline) di Big-Bjarke Ingels Group a New York: un impegnativo lavoro work in progress in grado, attraverso un esteso parco attrezzato, di difendere la metropoli dagli effetti del cambiamento climatico. Una proposta quella dello studio anglo-danese che affascina tanto quella degli statunitensi Weiss/Manfredi per Seattle: una infrastruttura «tra città e giardino, arte e ecologia» assai interessante per la definizione dei confini dello spazio pubblico.

Non è possibile elencare tutte i progetti e installazioni esposte, ma è evidente che questa volta a Venezia ci si concentra sulla qualità dei contenuti, ossia sui valori che sottendono la costruzione formale dell’architettura. Nel guardare le opere dei cinesi di Vector Architects (il Padiglione della Cina illustra lo straordinario progresso dei suoi architetti), l’empatico asilo dello studio giapponese Tezuka, le icastiche facciate di Adam Caruso e Peter St John (il padiglione della Gran Bretagna a loro affidato è uno dei gesti irreverenti in Laguna intorno alla questione Brexit) non possiamo dimenticare le componenti estetiche e emozionali oltre le qualità tecniche e funzionali dell’architettura.

SAPPIAMO BENE che questa deve soddisfare l’obbligo di generare per il mercato (postcapitalista) desideri sempre più amplificati. Tuttavia, per riprendere una riflessione di Adam Caruso, nonostante l’impegno degli architetti nell’assecondarli, le forme non sfuggono al rigore della «tettonica trabeata» e solo poche eccezioni – tra queste i meravigliosi disegni di Peter Rich – sembrano contraddirla verso l’organico. È con questi edifici scatolari, rigorosamente stereometrici, in parte sospesi da terra, trasparenti o opachi, che si esprime la «tirannia del moderno» come ha scritto l’architetto inglese? È probabile che non sia questo ciò che più ci interessa, piuttosto essere consapevoli che di per sé il nuovo, se ancorato non alle reali necessità economiche, sociali e culturali del contesto urbano, scade nell’inutile se non sostenuto da un giudizio critico sull’esistente. L’abbiamo scritto più volte e non è vano ribadirlo ora all’apertura del più importante incontro internazionale dell’architettura.