Pubblicato 3 mesi faEdizione del 26 maggio 2024

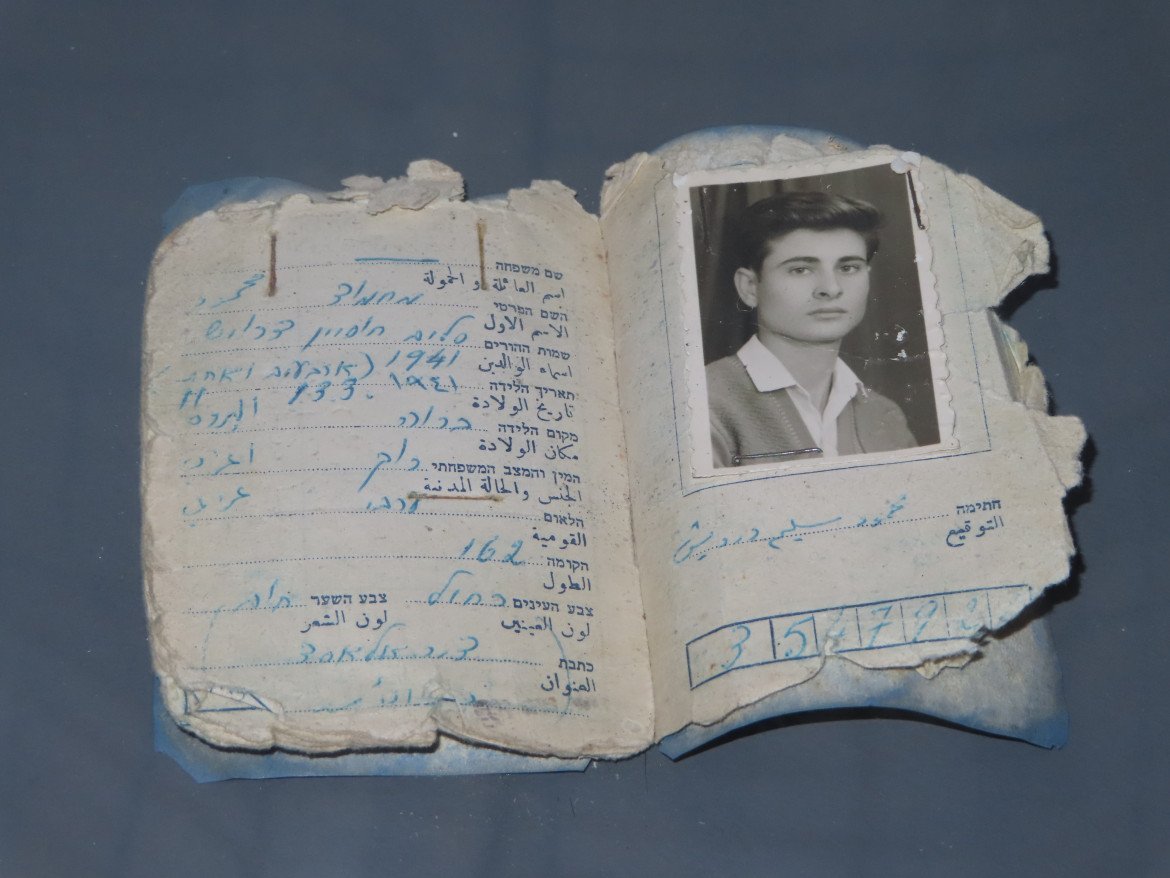

A meno di quaranta chilometri da Nazareth in Alta Galilea sorgeva un villaggio, al-Birwa, raso al suolo dopo il conflitto arabo-israeliano del 1948. Lì nacque Mahmud Darwish nel ’41, considerato il poeta par excellence della Palestina, autore di una trentina di opere (tra poesia e prosa) e della Dichiarazione di Indipendenza Palestinese letta da Yasser Arafat il 15 novembre 1988. Esponente dell’OLP, a lungo ramingo tra Beirut, Il Cairo e Parigi, sostenitore di posizioni di pace e di una sincera apertura all’alterità, Darwish poté tornare in patria soltanto con gli Accordi di Oslo (1993). In seguito, si stabilì a Ramallah...