Ancora non è chiara la dinamica dello scontro tra truppe indiane e cinesi che, due giorni fa, ha fatto piombare le relazioni bilaterali ai minimi storici. I fatti accertati faticano a riempire le dita di una mano.

Sappiamo che nella notte tra il 15 e il 16 giugno i soldati di Cina e India si sono scontrati, disarmati, nella valle di Galwan: striscia di territorio che divide il Ladakh (controllato dall’India) e l’Akshai Chin (controllato dalla Cina) a più di 4mila metri di altezza. Sappiamo che l’esercito indiano ha lasciato sul campo almeno 20 morti, tra cui il colonnello a capo del «Battaglione Bihar».

Sappiamo che, dopo sei settimane di tensione e reciproche accuse di invasione territoriale sull’asse Pechino-New Delhi, gli eserciti avevano raggiunto un accordo di massima di de-escalation, un ritorno allo status-quo pre-maggio 2020.

Da qui siamo costretti a ricostruire con un grado di approssimazione inevitabile, considerando che India e Cina, in disaccordo su ogni altro dettaglio dell’incidente, hanno avuto in queste ore un approccio mediatico diametralmente opposto.

In Cina, come da tradizione, vige il riserbo più totale. Il bilancio delle vittime cinesi dello scontro non è stato divulgato e i media si attengono a riportare parola per parola le dichiarazioni ufficiali del governo. In sintesi: lo scontro nella valle è stato causato dagli indiani, che ora è bene indaghino tra i propri ranghi per individuare e punire i responsabili; la Cina non ha alcun desiderio di aprire un conflitto armato e invita la controparte indiana a risolvere la questione con il dialogo.

Molto più complessa ed eterogenea la reazione indiana, con le istituzioni chiamate a rispondere a una rabbia popolare montata a dismisura nelle ultime 24 ore. Gran parte dei media nazionali ha diffuso delle ricostruzioni raccapriccianti dello scontro ad alta quota.

Si parla di un contingente di 55 soldati indiani aggredito con mazze chiodate, bastoni coperti di filo spinato e pietre da 300 soldati cinesi: una «spedizione punitiva» per umiliare l’esercito indiano che, lo scorso week-end, aveva dato fuoco a una tenda militare cinese che gli ufficiali di Pechino si erano rifiutati di smontare.

Tra soldati «ammazzati di botte» e feriti deceduti dopo una notte all’addiaccio con temperature sotto zero, la «rissa» della valle di Galwan rappresenta «la più grave umiliazione mai subìta dall’esercito indiano», parafrasando il tenente generale in pensione HS Panag, intervistato da Hindustan Times.

Nell’aritmetica del consenso indiano, poco è valso far filtrare nella notte del 16 giugno un bilancio delle vittime cinesi – «intercettato» dai servizi segreti indiani – di 43 morti. Come a dire «ne abbiamo uccisi di più noi». La cifra, impossibile da verificare e in odore di spin propagandistico, non è stata riportata da nessun media indiano indipendente.

Con un’opinione pubblica sul piede di guerra, il governo presieduto da Narendra Modi ha cercato da un lato di onorare i propri «martiri» – in tv: «Il sacrificio dei nostri uomini non è stato invano. L’India vuole la pace ma risponderà appropriatamente se provocata» – ma, dall’altro, di non alzare troppo i toni con Pechino.

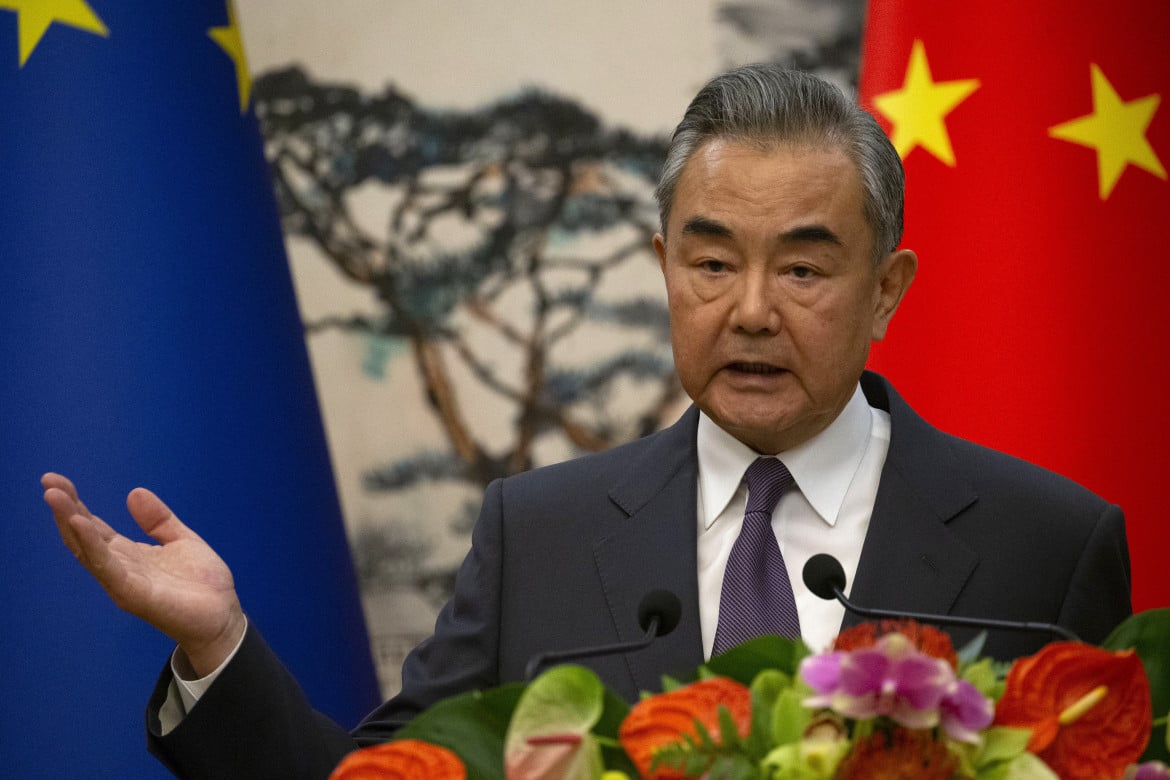

Ieri i rispettivi ministri degli esteri, in un colloquio telefonico, hanno riaffermato l’impegno bilaterale al gestire la questione «responsabilmente» e a procedere alla de-escalation pattuita il 6 giugno. Intanto, nella valle di Galwan, il faccia a faccia tra gli ufficiali di India e Cina di ieri sera, secondo New Delhi, è stato inconcludente. Ne seguiranno altri, nei prossimi giorni.

Lo scenario è pessimo per il governo Modi: contrariamente alla retorica machista e ultranazionalista degli ultimi anni, l’esercito indiano non avrebbe alcuna chance in un conflitto armato con la Cina. E le truppe cinesi non sembrano intenzionate ad arretrare come l’India vorrebbe.