Qualche mese fa la Commissione europea ha presentato dei nuovi indicatori con cui intende monitorare gli effetti delle sue politiche legate alla sostenibilità. La novità è passata quasi inosservata sui media, ma essi potrebbero avere effetti interessanti e contribuire a modificare il sistema legislativo e quello economico-produttivo nel medio periodo, soprattutto se considerati nell’ambito di cambiamenti più profondi che sembrano interessare le politiche comunitarie.

GLI INDICATORI IN QUESTIONE chiamano Domestic Footprint (DF) e Consumption Footprint (CF) e misurano l’impronta ecologica degli stati membri sulla base, rispettivamente, della produzione e del consumo. La Commissione li ha pensati per monitorare l’andamento del Green Deal e dei suoi piani operativi (Piano d’azione per l’economia circolare, Piano d’azione per l’inquinamento zero, Strategia Farm to Fork e Strategia dell’UE per la biodiversità al 2030).

Il Domestic Footprint segue un approccio basato sulla produzione e ha lo scopo di quantificare gli impatti ambientali legati ad essa. Gli impatti sono attribuiti a chi produce il bene stesso e il campo di analisi delle emissioni e delle risorse utilizzate si limita al territorio dell’Unione europea. Il Consumption Footprint segue invece un approccio basato sul consumo e mira a quantificare gli impatti ambientali legati al consumo dei beni, perciò vengono inclusi nel calcolo anche emissioni e consumo di risorse extra europee, se indirizzati al mercato comunitario.

COME CI SPIEGA UNA FONTE INTERNA alla Commissione, questi indicatori «sono stati concepiti sia per supportare le politiche comunitarie definendo una base di partenza rispetto alla quale testare le opzioni e gli scenari politici sia, successivamente, per monitorare gli andamenti annuali». Essi inoltre «ci aiutano a valutare gli stili di vita e i modelli di consumo, che possono essere confrontati con gli stili di vita medi dell’UE e degli Stati membri, come nel caso del Consumer Footprint Calculator (un ulteriore strumento al servizio dei cittadini, per calcolare la propria impronta ambientale, ndr), così come a identificare gli effetti transfrontalieri e di ricaduta». Ma cosa hanno di così innovativo? La prima novità interessante è che entrambi gli indicatori integrano, per la prima volta, il concetto-quadro di “limiti planetari” (Planetary boundaries), ovvero un sistema molto sofisticato per osservare l’andamento delle funzioni dell’ecosistema che supportano la vita sulla terra. Sono stati ideati e sviluppati a partire dal 2009 dallo Stockholm Resilience Center e prendono in considerazione nove funzioni-chiave (cambiamento climatico, acidificazione degli oceani, consumo di acqua dolce, cicli di fosforo e azoto, nuove sostanze chimiche, perdita di biodiversità, consumo di suolo, aerosol atmosferico). Da tutti questi fattori dipende la sopravvivenza della nostra specie e di milioni di altre su questo pianeta.

COME SPIEGA IL FUNZIONARIO europeo al manifesto, «l’inclusione dei Planetary Boundaries come parametro di riferimento per la valutazione dell’Impronta domestica e dei consumi dell’Ue e dei suoi Stati membri riflette la necessità di “vivere entro i limiti del pianeta”, come dichiarato nel 7° e 8° Programma d’azione per l’ambiente».

In passato sono stati spesso utilizzati approcci monodimensionali per misurare gli effetti delle nostre azioni. Ad esempio: se parliamo di clima si misurano le emissioni di CO2 equivalenti, se parliamo di buco nell’ozono quelle di clorofluorocarburi e così via. Ma dato che negli ecosistema ci sono miliardi di interconnessioni fra gli elementi, molte delle quali neppure conosciamo, è essenziale tenere conto dell’impatto di ogni azione su tutto il sistema. «Il quadro dei confini planetari – spiega il funzionario – applica soglie basate sulla scienza a una serie di processi ecologici che sostengono l’intera l’umanità».

LA SECONDA GROSSA NOVITÀ è che uno dei due indicatori è basato sul consumo. Come si legge sul sito della Commissione Europea, nel Consumption Footprint «gli impatti ambientali dell’intero ciclo di vita del prodotto sono attribuiti al Paese in cui il prodotto viene consumato». Significa che se un cittadino italiano acquista uno smartphone assemblato in Cina, che al suo interno contiene microprocessori prodotti a Taiwan e materie prime estratte in Cile e in Mozambico, l’impatto di tutto il ciclo di vita di quel telefono viene assegnato all’Italia.

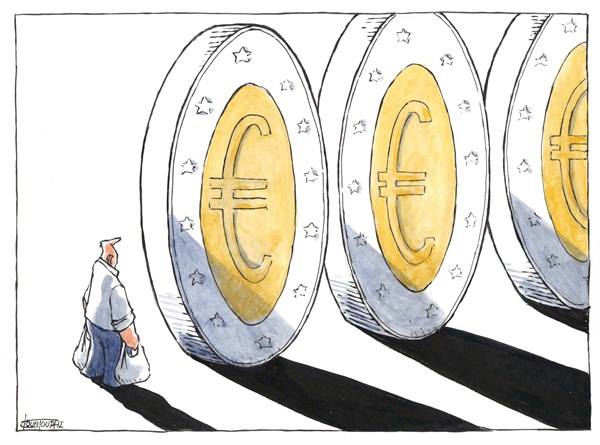

OSSERVANDO I NUOVI DATI, scopriamo che mentre l’impronta domestica dei paesi Ue è calata costantemente nell’ultimo decennio, quella legata al consumo è aumentata del 4% dal 2010 al 2021, con un picco del 10% nel 2019, poi frenato con il cambiamento degli stili di vita introdotti durante la pandemia di Covid-19. Ciò significa che il successo delle politiche ambientali europee è da attribuirsi, almeno in parte, a processi di delocalizzazione della produzione in paesi al di fuori dei confini comunitari (spesso a basso reddito e con leggi ambientali meno stringenti).

Anche il concetto di disaccoppiamento (decoupling), ovvero l’idea che si possa scollegare la crescita economica dagli impatti negativi sull’ambiente, funziona bene finché consideriamo la sola produzione, mentre mostra molti limiti quando la applichiamo ai consumi: la curva del Pil e della CF seguono traiettorie simili in Ue nell’ultimo decennio, sebbene la crescita economica risulti maggiore di quella dell’indicatore (si parla in questo caso di disaccoppiamento relativo).

SECONDO LA NOSTRA FONTE, «il disaccoppiamento totale tra crescita economica e consumo di risorse potrebbe essere difficile da raggiungere. Tuttavia, i risultati attuali mostrano che una qualche forma di disaccoppiamento sta già avvenendo, come il disaccoppiamento assoluto per gli impatti territoriali e il disaccoppiamento relativo per i modelli di consumo».

Negli ultimi anni il tema del disaccoppiamento è diventato un fulcro del dibattito accademico e politico. È possibile continuare a far crescere l’economia diminuendo la pressione sull’ambiente? La teoria del disaccoppiamento è alla base dell’attuale modello della crescita verde, tuttavia lo scetticismo nei suoi confronti è cresciuto con l’accelerazione della crisi ecologica e l’aumento dell’impatto ambientale e sociale che anche l’economia verde porta con sé, a causa dell’estrazione dei minerali necessari per produrre e conservare tutta l’elettricità necessaria a liberarci dalle fonti fossili continuando a far crescere i consumi.

IN QUESTO CAMPO, QUELLA EUROPEA sembra essere l’istituzione che a livello globale più si sta interrogando sui modelli economici del futuro. A maggio, venti parlamentari europei hanno promosso un workshop chiamato “Oltre la crescita”. Come ha sottolineato l’Economist, se cinque anni fa un incontro simile era stato “scarsamente frequentato” e limitato a poche sale, questa volta «migliaia di persone si sono ammassate nell’emiciclo» e «i pezzi grossi di Bruxelles sono venuti a rendere omaggio», a cominciare dalla presidente della Commissione Ursula von der Leyen, che ha tenuto il discorso di apertura.

QUALCHE MESE PRIMA, l’Agenzia Europea per l’Ambiente, sulle cui indicazioni si basano le politiche ambientali comunitarie, ha pubblicato alcuni paper che preconizzano un cambio del paradigma economico e un superamento del concetto di crescita. In uno in particolare, “Crescita senza crescita economica”, si esplicita che «la grande accelerazione in corso nella perdita di biodiversità, cambiamento climatico e inquinamento è strettamente collegata alla crescita economica» e nel prossimo futuro potrebbe essere necessario abbandonare il paradigma della crescita per rivolgerci ad altri approcci, come “L’economia della ciambella, la post-crescita o la decrescita”.

INSOMMA, FRA LE TANTE INCERTEZZE che costellano il futuro comunitario e quello della nostra specie sul pianeta, sembrano aprirsi spazi interessanti per dei cambiamenti strutturali. Forse qualcosa si muove nella pancia dell’Unione europea.