L’anima russa errante approdata a Parigi: un romanzo onirico di Peské Marty

Secondo la leggenda, avallata da qualche storico non allineato dell’epoca, il cadavere della persona deceduta in località Taganrog il 1° dicembre 1825, non sarebbe appartenuto ad Alessandro I, bensì a un sottufficiale soprannominato per scherzo dai commilitoni Alessandro II per la straordinaria somiglianza con lo zar. Lo strenuo oppositore delle mire espansionistiche di Napoleone in Russia, l’artefice principale della Santa Alleanza era in realtà un uomo tormentato e complesso che, con il trascorrere del tempo, disattese ai propositi libertari scaturiti da un singolare retaggio in cui gli ideali di taglio illuministico si confondevano con la deriva autocratica. Di lì a qualche giorno Alessandro avrebbe compiuto 48 anni e si sarebbe manifestata a San Pietroburgo l’insurrezione decabrista, soppressa dal suo successore, ovverosia il fratello minore Nicola I. Sottoposte ad esame autoptico da parte di ben nove medici, quelle spoglie non solo non furono esposte in forma solenne per il consueto tributo popolare ma nemmeno presentavano i tipici sintomi del tifo esantematico, ritenuto la causa ufficiale del decesso. Esibivano altresì le stimmate di una sifilide mai contratta da Alessandro. Quando la tomba fu aperta dai bolscevichi nel 1921 del corpo non vi era traccia.

Si sarebbe dunque trattato, secondo la vulgata non ufficiale, di uno stratagemma messo in atto dall’interessato per abdicare, sottraendosi a una sfilza di obblighi istituzionali divenuti insostenibili dopo la morte dell’adorata figlia Sof’ja Dmitrievna: il proposito era quello di coltivare in solitudine il proprio anelito alla vita mistica e contemplativa. Tolstoj rimase affascinato da questa vicenda esemplare, ricostruita nel racconto incompiuto Memorie postume dello starets Fëdor Kuzmić, risalente alla fine del 1905. Nel diario e nei taccuini accenna a più riprese al progetto di ricavarne un racconto lungo o addirittura un romanzo, definitivamente accantonato all’inizio dell’anno seguente. Il cammeo di Alessandro non poteva d’altronde mancare nel monumentale affresco di Guerra e pace. Tolstoj asserisce, sviluppando le convinzioni di una credenza popolare, che il monaco mistico Kuzmić, morto il 20 gennaio 1864 in Siberia, nei dintorni di Tomsk, sarebbe stato il medesimo zar sotto mentite spoglie. La fuga intrapresa da Alessandro avrebbe forse ispirato quella dello stesso Tolstoj, contrassegnata da un epilogo irreparabile (la vicenda venne ricostruita da Alberto Cavallari in La fuga di Tolstoj, apparso da Einaudi nel 1986). Per conto suo, Metternich giudicava Alessandro un pazzo che voleva essere sempre assecondato.

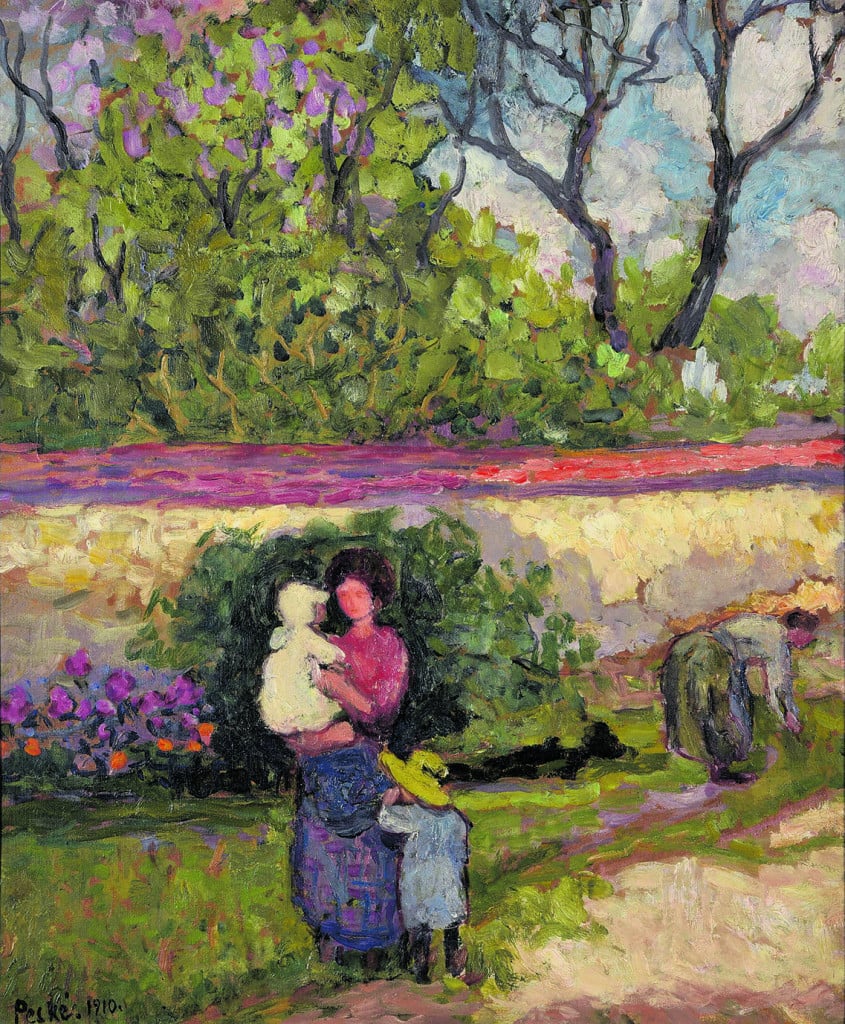

Tale articolata premessa è doverosa se si vuole affrontare la lettura del vertiginoso romanzo Qui il sentiero si perde (pp. 448, € 24,00) di Peské Marty, pubblicato da Adelphi nella scorrevole versione di Daniele Petruccioli. Lo pseudonimo è ricavato dai cognomi della coppia formata da Antoinette Peské (1902-1985) e dal marito Pierre Marty (1901-1957), giurista con la smodata passione per storia, letteratura e filosofie orientali. Firmarono con quello pseudonimo anche Les Terribles (1951), curioso saggio dedicato ad alcune figure della letteratura d’intrattenimento come Fantômas e Arsène Lupin, e il romanzo poliziesco Le Bal des angoisses (1957). Ici le chemin se perd uscì per Gallimard nel 1955 e fu ristampato da Phébus a distanza di trent’anni, con una nota introduttiva di J.-P.S., riproposta nell’edizione adelphiana. In Francia la scena letteraria subiva ancora il fascino di Sartre, Camus e altri intellettuali engagés; nello stesso anno apparvero i Tristi tropici di Claude Lévi-Strauss, I mandarini di Simone de Beauvoir, nonché l’edizione originale di Lolita di Vladimir Nabokov, stampata a Parigi per motivi inerenti alla censura (non era avvenuto anche per i due Tropici di Henry Miller?). Niente di più lontano dall’atmosfera di questo romanzo scritto a quattro mani, laddove il profilo dei due autori fu relegato in un cono d’ombra da cui è difficile a tutt’oggi ricavare qualche notizia biografica supplementare. Antoinette Peské, figlia di un pittore e discendente da una famiglia principesca di origine mongola, iniziò a scrivere poesie sin da bambina, suscitando l’ammirazione di Apollinaire che cercò inutilmente di pubblicarle: la «spagnola» se lo portò via nel novembre 1918. Compose vari romanzi, tra cui La Boîte en os, uscito da Denoël nel 1941, molto apprezzato da Cocteau, Mac Orlan e Follain (una versione italiana con il titolo La scatola d’osso è stata allestita da Irradiazioni nel 2010). In un passaggio di Que cherches-tu?, romanzo originariamente pubblicato nel 1924 con il titolo L’insaisissable rival, si legge: «La mia esistenza è una di quelle di cui nessuno si accorge».

I due autori hanno idealmente raccolto il testimone da Tolstoj per sviluppare, in forma fantasiosa ma verosimile, le vicissitudini sottese a una personalità sfuggente che sembra condensare in sé la trasparenza del diamante al fine di irradiarne composite sfaccettature. L’immagine del protagonista rimanda, come in un gioco di specchi deformanti, i profili di Alessandro e Fëdor Kuzmić, creando nel lettore un senso di comprensibile spaesamento. Il summenzionato J.-P.S. sostiene che «non sappiamo se l’eroe di ognuna delle tre parti del libro è un solo personaggio… o un avatar che simboleggi l’anima slava nel suo patetico errare, sotto tre volti diversi». E, in effetti, questo resoconto visionario e avvincente, cadenzato come un trittico rinascimentale sulle rocambolesche peripezie raccontate dal protagonista in prima persona, sembra derivare da quelle narrazioni atipiche che dalla Via di un pellegrino arrivano al Viaggiatore incantato di Leskov, passando attraverso il Manoscritto trovato a Saragozza di Jan Potocki. Non sarebbe forse spiaciuto a Roger Caillois in virtù del suo interesse per il mondo dei sogni, sfociato nella riscoperta e nella presentazione nel 1958 del romanzo del nobile polacco, non a caso consulente privato di Alessandro (Puškin, rimastone incantato, ne abbozzò una traduzione in versi).

L’elemento onirico è rintracciabile anche nelle dinamiche del romanzo di Peské Marty, configurandosi talvolta come un carosello di immagini allucinate (si vedano le apparizioni demoniache nei capitoli finali, derivate dal contatto del protagonista con la mitologia lamaica tibetana) che si innervano nel plot narrativo alla stregua di altrettante mises en abyme. In fondo i vagabondaggi di un simile antieroe sono equiparabili a un viaggio iniziatico che lo porterà a misurarsi con lo spettro delle condizioni più degradate e degradanti: da prigioniero a schiavo, da mendicante ad assassino, ma anche cercatore d’oro, cacciatore, monaco, discepolo di un lama. Sullo sfondo le terre selvagge del «Far East» descritte con impareggiabile perizia: dall’Ucraina al Caucaso, dai deserti persiani alle tundre siberiane. Siffatti pellegrinaggi, effettuati a piedi, a cavallo, in sgangherate carrozze dai nomi barbari e impronunciabili, si cadenzano intorno a una serie di passioni erotiche incarnate nelle figure della giovane prostituta Sarasya, del marinaio Ivan, della zingara Manuzia, prima di arrivare all’incontro fatidico con l’Angelo che costringe il protagonista a rinnegare, alla vigilia delle nozze, Maša, dal cui padre, il d’jak Gleb Trofimović, era stato accolto «in una setta dissidente di Vecchi Credenti» praticanti l’agricoltura alle pendici della catena montuosa dell’Altai.

Le disavventure descritte mettono in contatto questo «mendicante di Dio» con le popolazioni più disparate (mongoli, tagiki, uzbechi, kirghisi) lungo un itinerario caleidoscopico che tocca città mitiche come Samarcanda e Bukhara. Gli autori citavano, nella princeps, alcune fonti, tra cui Les philosophies indiennes di René Grousset, Mistici e maghi del Tibet di Alexandra David-Néel e Il Re del Mondo di René Guénon. È sintomatico che, dopo la girandola di esperienze mistiche ed esoteriche a stretto contatto con sciamani, dervisci, guaritori, maestri buddisti, il libro si chiuda nel segno sfolgorante del Cristo ortodosso, circonfuso dall’oro delle icone. Dopodiché «il sentiero si perde», definitivamente.