Roma accoglierà, tra il 28 maggio e il 2 giugno, la seconda edizione dell’UnArchive Found Footage Fest. All’interno di un ricco programma che prevede ben centosedici opere di vario genere divise nelle varie sezioni e premi che compongono il festival, desta interesse l’evento denominato «An Unusual Archive», incentrato sul regista palestinese Kamal Aljafari che nel tempo si è contraddistinto con produzioni cinematografiche destinate a recuperare e ricomporre la memoria visiva del suo paese.

Durante la giornata finale dell’UnArchive, presso il cinema Intrastevere, saranno tre le proiezioni a lui dedicate: i due corti Undr e Paradiso XIII, che affrontano i temi dell’appropriazione geografica e della guerra vista da Israele, a seguire il lungometraggio Un Unusual Summer incentrato sul quartiere di Ramla da cui il filmaker proviene.

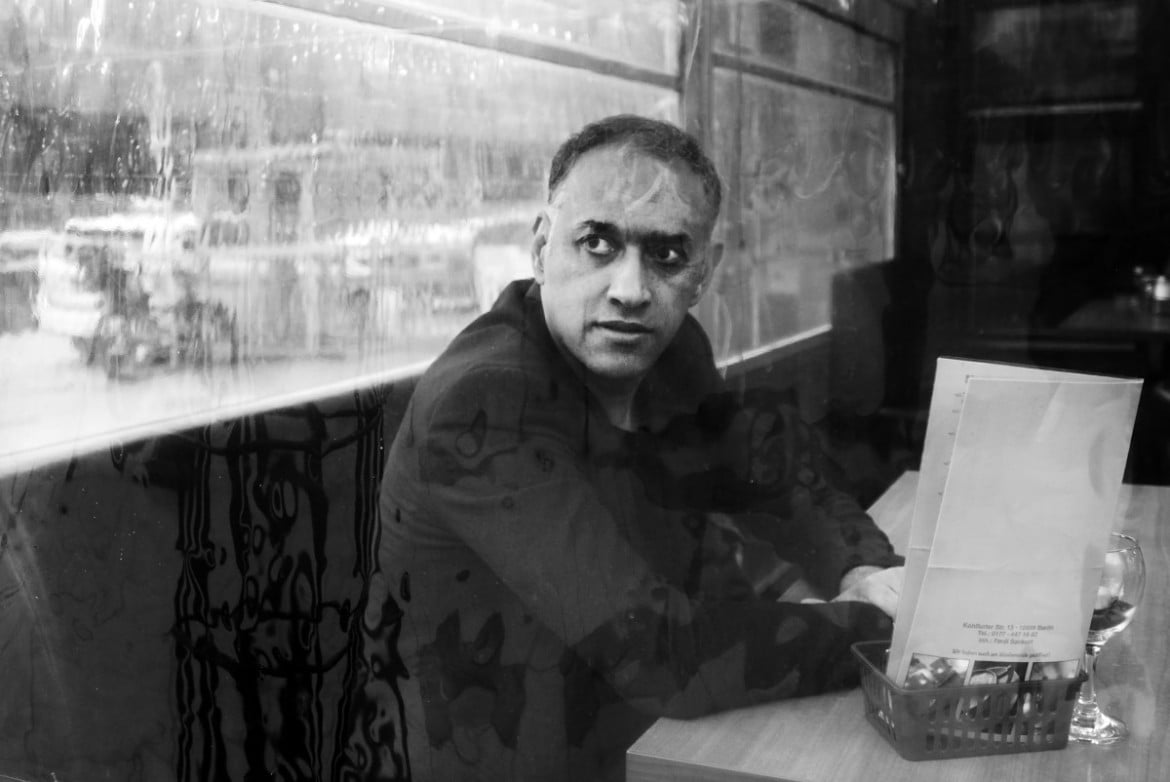

Aljafari, che da sempre lavora sui concetti di sparizione e recupero della rimembranza personale e collettiva palestinese attraverso uso e rielaborazione di immagini d’archivio, è in piena attività. Oltre le pellicole citate va sottolineata la recente uscita di A Fidai Film, un girato di settantotto minuti al cui interno si cela una storia che ha dell’incredibile. La presenza del regista nella rassegna prodotta dall’Archivio audiovisivo del Movimento operaio e democratico, organizzatore, tra l’altro, della recente kermesse «Gaza-Strofe», è divenuta la giusta occasione per incontrarlo.

A Fidai Film ha una genesi particolare. Come nasce?

Un’amica, mentre ero a Palermo, mi aveva inviato un articolo sul Palestinian Research Center di Beirut e sul saccheggio lì condotto dall’esercito israeliano nel 1982. Mi sono interessato alla storia e ho deciso di farci un film. Il materiale rubato si trova ancora oggi nell’archivio dell’esercito, ma delle copie sono state trasmesse di mano in mano fino ad arrivare a me. Ho guardato le registrazioni più volte, identificando delle forme che ricorrevano. Fondamentalmente era una ripetuta violenza che ho voluto sottolineare nelle tre sequenze di Fidai in cui mostro il materiale grezzo, con una censura in rosso del logo dell’archivio dell’Idf. Ho cercato di rispettare il più possibile il montaggio originale, che diceva già tanto della coesistenza tra film di diversa natura – sono produzioni che risalgono al mandato britannico in Palestina, all’Olp e all’Unrwa nei campi profughi – e dell’assurdità di alcuni accostamenti. Ad esempio, verso la fine di Fidai, si vede una breve scena a colori di due ragazzini ben vestiti che, in un campo profughi, recitano per la cinepresa. Questo frammento si trova, esattamente così come nel girato iniziale, in mezzo a immagini di cadaveri e di morte.

Accennavi a una suddivisione in sezioni…

Esatto, in tre parti: In the Museum of Days, The Camera of the Dispossessed e Epilogue. Si tratta di un tentativo di avere uno spazio ulteriore per la riflessione e per creare un andamento emotivo nel film. Si muove dal senso di nostalgia del passato, da una necessità nel presente di fare vedere tali immagini – ovvero la camera dei diseredati chiamata così perché abbiamo perso tutto – e da un epilogo che, mentre lavoravamo lo scorso luglio, appariva come uno squarcio verso il futuro.. un futuro che purtroppo si è realizzato.

Ramla, da dove arrivi, è sia in «A Fidai Film» che nelle opere passate…

Sì. Nel film viene tracciata una topografia di luoghi, non solo geografici ma anche e soprattutto emotivi. Ci sono Ramla, che è la città dove sono nato, e Jaffa, da cui proviene mia madre. Entrambe sono state protagoniste dei miei film precedenti: The Roof, Port of Memory, Recollection, An Unusual Summer. Anche se A Fidai Film ha un respiro più ampio e universale, a un certo punto è stato naturale tornare a casa, mostrare luoghi a me cari. Tutto il materiale è stato tratto dagli archivi su cui stavo lavorando. Voleva essere un’attività di ricostruzione per mostrare come erano queste città prima dell’occupazione e come il loro aspetto è cambiato negli anni. Un evento curioso che voglio raccontarti è che, durante la ricerca, mi sono imbattuto in una scena girata a Ramla negli anni Sessanta in cui ho riconosciuto un volto: si trattava di una vicina di casa dei miei genitori colta mentre era in strada con altri ragazzini del quartiere.

Lo scrittore e giornalista palestinese Ghassan Khanafani, i cui scritti sono stati tradotti in Italia, è dentro Fidai…

Quando lavoro ai miei film, occhi e orecchie sono ancora più sensibili e ricettivi, quindi colleziono musica, suoni, parole in cui mi imbatto casualmente o di proposito. Mentre mi trovavo al montaggio, ero alla ricerca di un altro elemento che mancava: quello della parola. Quando dico che esistono tutte le immagini di cui abbiamo bisogno, penso che possiamo applicare tale frase anche alle parole. All’interno della vasta opera di Khanafani ho trovato tutto ciò che cercavo, come se quelle parole esprimessero esattamente lo stato d’animo del film e come se le immagini fossero state girate per quei racconti. I tre testi che utilizzo si riferiscono a luoghi specifici: Ramla, Gaza e Haifa. In qualche modo, si crea un orientamento che è anche una topografia palestinese. A Letter from Gaza, scritto del 1956, è stato l’ultimo che ho aggiunto nel film e fornisce un contesto storico alla tragedia a cui stiamo assistendo in questi ultimi mesi.

Perché il colore rosso e il mare tornano più volte nella narrazione di Fidai?

Il rosso viene da elementi ricorrenti nel film, diventati tratti essenziali della sua estetica: fuoco e sangue. Volevo che le immagini d’archivio diventassero nuove. Per far ciò ho censurato col rosso il logo e le scritte della catalogazione dell’Idf, nascondendo figure a cui non volevo dare un volto, sottolineando elementi importanti, come l’immagine che trasuda sangue o la mitragliatrice sul paesaggio. Il mare, oltre a essere parte della geografia palestinese, è elemento eterno capace di creare una sospensione del tempo in mezzo a immagini piene di dolore e crudeltà.