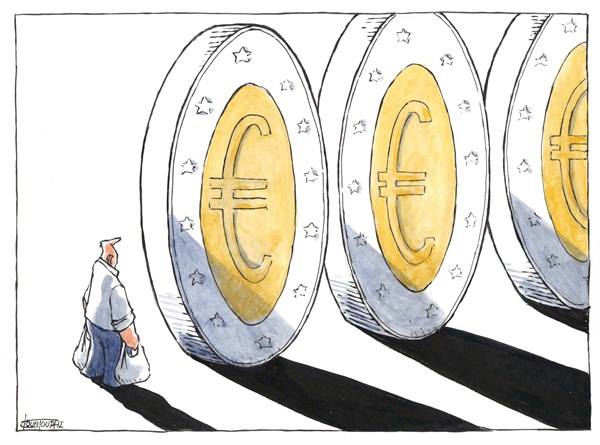

Il disco rotto della mano invisibile

Questa settimana la Borsa Italiana ha raggiunto un nuovo record, superando i 34 mila punti. Un dato che non si vedeva dalla crisi del 2008. Frutto di una crescita dei listini bancari, avvantaggiati dalla drastica impennata del tasso d’interesse, associato ad alcune grandi imprese dell’economia reale (molte delle quali pubbliche) che godono di indubbia salute. Immagine sintetica di una euforia finanziaria che stona con il complessivo ristagno economico italiano ed europeo e che ci ricorda che in questi anni i profitti non sono andati male anche quando la crescita non si è data.

D’altronde, dopo quasi vent’anni di sconquassi, sembrano tornate di moda le vecchie ricette per ottenere la tanto agognata crescita.

Privatizzazioni, Stato marginale, centralità del mercato, tassazione minima. A spingere in questa direzione in primis la nostra premier in continuità con l’orientamento tradizionalmente liberista della destra italiana. Meloni è sostenuta, in qualche modo, da quella moltitudine di attori che da questa narrazione pensano di ottenerne vantaggi, perlomeno a breve termine. Innanzitutto le imprese accompagnate da un blocco sociale variegato, che va da parte del ceto medio impoverito (o spaventato rispetto a tale prospettiva) a una parte del mondo del lavoro e del sottoproletariato. Un arcipelago cementato da logiche aziendaliste, difensive, rancorose, che magari individuano nell’immigrato il principale nemico (non senza contraddizioni, dato che poi manodopera a basso costo risulta utile). A far galleggiare questo blocco l’ambizione a legittimare oltremodo l’evasione fiscale, il lavoro nero, un’economia a cui togliere lacci e lacciuoli in nome di una iniziativa privata sempre legittima. Una convergenza di interessi tra aziende, magari orientate all’esportazione, e medio-piccola borghesia capaci di influenzare anche settori popolari privi di una prospettiva alternativa credibile. Segmenti di punta dell’economia nazionale assieme a pezzi economicamente deboli.

In tale contesto socio-politico interno vengono rimosse alcune questioni che permangono come centrali. In nome di interessi aziendali viene relativizzata l’urgenza di una svolta ecologista, tramonta dal dibattito pubblico la necessità di una profonda riconversione industriale, nei consumi, negli stili di vita, a cui si aggiunge la parallela marginalizzazione di una qualsivoglia istanza tesa a immaginare un’economia meno squilibrata e sperequata socialmente. Dopo la sbornia neoliberale, la crisi globale del 2008 (e seguenti) sembravano aver instillato almeno qualche dubbio sulle capacità taumaturgiche di un mercato economico-finanziario senza freni.

Il governo Meloni, invece, decide di battere una strada già conosciuta e ben esemplificata da un lato dalla progressiva abolizione di un sostegno ai redditi e dall’altro dallo slogan che le imprese vanno lasciate in pace. Senza comprendere quanto in questi ultimi decenni le politiche pubbliche abbiano puntellato le rispettive economie nazionali. Queste hanno prima salvato i mercati e dopo reso meno deboli i relativi apparati economico-produttivi, in particolare per Usa e Cina.

A tal proposito, c’è la colpevole assenza di scelte europee, frutto di un continente ancorato a logiche austeritarie, impaurito delle proprie differenze e debolezze, incapace di sviluppare scelte comuni anziché promuovere (o arrendersi davanti a) politiche nazionali in concorrenza tra loro.

Insomma, larga parte delle classi dirigenti italiane sperano in un ritorno del pilota automatico del mercato, rimuovendo i fallimenti di questi ultimi decenni e spacciando come clamoroso successo qualche punto decimale di crescita in più rispetto alla Germania. Un disco rotto che viene riproposto senza nessuna capacità di indicare una strategia in discontinuità con le debolezze del passato. La borsa brinda, il mondo del lavoro no.