Pubblicato 2 anni faEdizione del 16 ottobre 2022

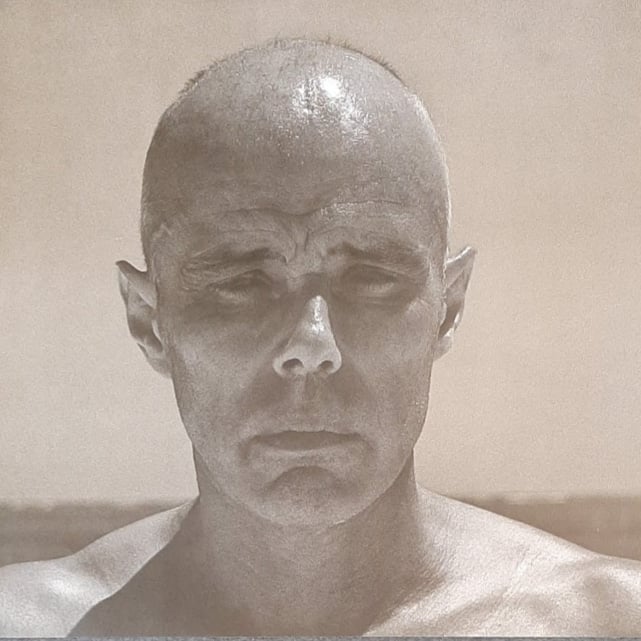

Joseph Beuys: il motivo più profondo per parlarne è il mio bisogno di raccontarlo sulla base di una personale esperienza, e di mostrare quanto arte e vita fossero in lui due cose inscindibili; cercare di far capire come l’arte per Beuys non restasse intrappolata in dilemmi estetici ma, al contrario, fosse uno strumento di risveglio culturale in grado di scuotere ogni persona entrasse in contatto con la sua opera, le sue parole, lui stesso e in generale l’insieme del suo comportamento. Joseph Beuys guardava all’arte come strumento di autoconsapevolezza, di cambiamento artistico e al tempo stesso sociale. Così come le...