L’Armenia cambia pagina. Dopo 11 giorni di proteste interrotte ieri, il primo ministro Serge Sargsyan ha gettato la spugna. Con un laconico comunicato, Sargsyan, che governava il paese dal 2008, ha annunciato le sue dimissioni.

«LE MIE ERRATE DECISIONI sono alla base delle proteste di questi giorni. Ma correggerle ormai non è più mio compito» ha dichiarato, riconoscendo persino che il capo dell’opposizione Nicol Pashinyan «aveva avuto ragione». Le proteste erano iniziate quando Sargsyan e il suo Partito Repubblicano avevano deciso, con una mossa a sorpresa, di cambiare l’assetto costituzionale trasformando il sistema presidenziale in vigore fino ad aprile in sistema parlamentare guidato da un premierato. Ciò avrebbe permesso al leader armeno di restare in sella anche dopo i due mandati consecutivi come presidente. Un po’ troppo per un paese schiacciato da anni di corruzione e malgoverno istituzionalizzati.

LA SERIETÀ DELLE PROTESTE si era compresa già all’inizio della settimana scorsa, quando le manifestazioni si erano estese dalla piazza del parlamento alle periferie della capitale. Queste erano già state il fulcro delle proteste di due anni fa contro gli aumenti delle tariffe elettriche. L’opposizione aveva comunque avuto il merito e la forza di mantenere pacifico, e a tratti quasi festoso, il clima delle mobilitazioni malgrado le centinaia di arresti.

NEL WEEK-END LO SCONTRO aveva poi assunto i caratteri del più classico dualismo di poteri. Sabato la potente chiesa apostolica armena abbandonava la neutralità tenuta fino ad allora: molti preti si sono mischiati ai dimostranti. Il premier chiedeva quindi a Pashinyan di aprire una trattativa, ma l’incontro previsto per domenica mattina nel centrale hotel Marriot falliva. «L’opposizione mi ha chiesto le dimissioni immediate. Non mi si può chiedere la resa da parte di chi ha il 7-8% dei consensi» tuonava Sargsyan. «Il premier ha perso il senso della realtà. Non sa quanto sia cambiato il clima nel paese» replicava Pashinyan prima di essere arrestato con altri due deputati dell’opposizione. Domenica le manifestazioni assumevano un carattere di una «rivoluzione di velluto», pacifica e quasi ordinata. Il presidente del parlamento Ara Bablioyan rientrato dall’estero in serata, dall’aeroporto si trasferiva subito al carcere dove era rinchiuso Pashinyan in cerca di un ultimo compromesso, che non arrivava. Ieri l’epilogo. Sin dal mattino presto scendevano in strada anche gli studenti delle superiori e delle università. Poi i cortei che attraversavano il centro venivano aperti da cordoni di soldati in divisa.

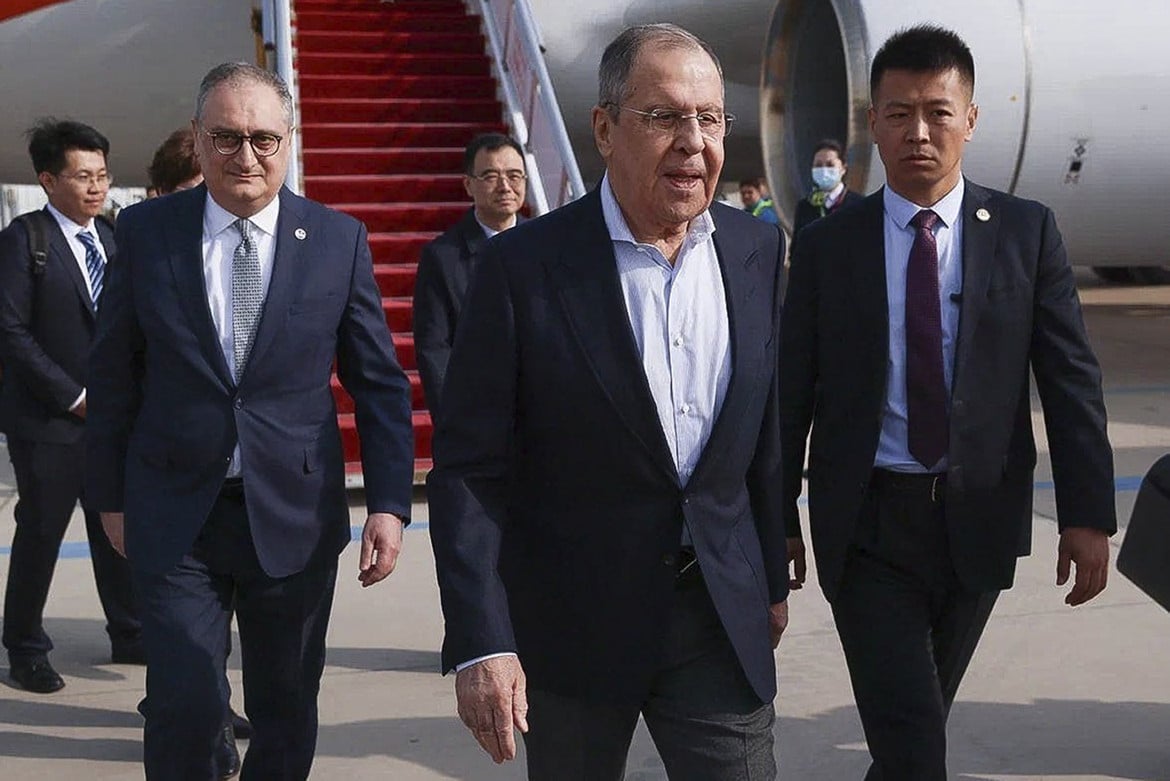

ERA LA FINE: il ministero della difesa minacciava i soldati ribelli di «insubordinazione» promettendo che le conseguenze «sarebbero state gravi», ma ormai anche la polizia fraternizzava con i manifestanti. Il colpo di grazia è arrivato da Mosca, da sempre alleata di Sargsyan. Il portavoce di Putin, Dmitry Peskov, dichiarava che «la Russia non ha interferito e non intende interferire nelle vicende interne armene» a cui seguivano dopo pochi minuti le dimissioni del premier e la liberazione degli oppositori. Quale sarà ora il futuro del piccolo paese caucasico è presto per dirlo.

PASHINYAN, EX AVVOCATO attivista dei diritti civili e da sempre oppositore del regime, già dal 2015 aveva chiesto l’uscita del paese dall’Unione euroasiatica (una sorta di Ue a guida russa) e un avvicinamento all’Occidente. Tuttavia malgrado il prestigio accumulato negli anni, il suo consenso elettorale era limitato ai ceti medi urbani. E la mobilitazione popolare non ha assunto il carattere «antirusso» delle «rivoluzioni arancioni». L’Armenia resta un paese tra i più poveri d’Europa e dipendente dai sussidi russi in materia energetica. Russi che hanno capito la lezione ucraina del 2014. Invece di sostenere un regime corrotto e impopolare come era successo con Yanukovich, il Cremlino non si è stracciato le vesti per salvare Sargsyan. Nel processo di transizione che si apre a Erevan, ora la Russia potrà giocare la sua partita.