Tra Faulkner e Hemingway ci fu un duello in punta di penna, ma fu un duello vero, se è vero che la penna è più forte della spada. Di persona sembra che si siano incontrati soltanto una volta, tra il 1931 e il 1952, e per sola testimonianza di Hemingway (Faulkner non ne parlò mai). Ma Hemingway menzionò Faulkner in tre lettere che scrisse a Malcolm Cowley tra il 1945 e il 1949. Era preoccupato per il suo collega, gli pareva che Faulkner mancasse di disciplina, avrebbe voluto fargli da guida. «Ha più talento di chiunque altro», scrisse Hemingway, «e ha solo bisogno di una consapevolezza che proprio non c’è. È capace di scrivere in modo perfettamente, assolutamente lineare per poi continuare, continuare, e non essere capace di fermarsi».

Faulkner, dal canto suo, nominò Hemingway in una lettera del 1946, ma con più generosità. Alla Random House volevano che Hemingway scrivesse la prefazione a un’antologia di Faulkner, il quale non credeva che fosse una buona idea, ma lo disse con tatto. «È come chiedere a un cavallo da corsa di fermarsi nel mezzo di una gara» scrisse, «per far pubblicità a un altro cavallo».

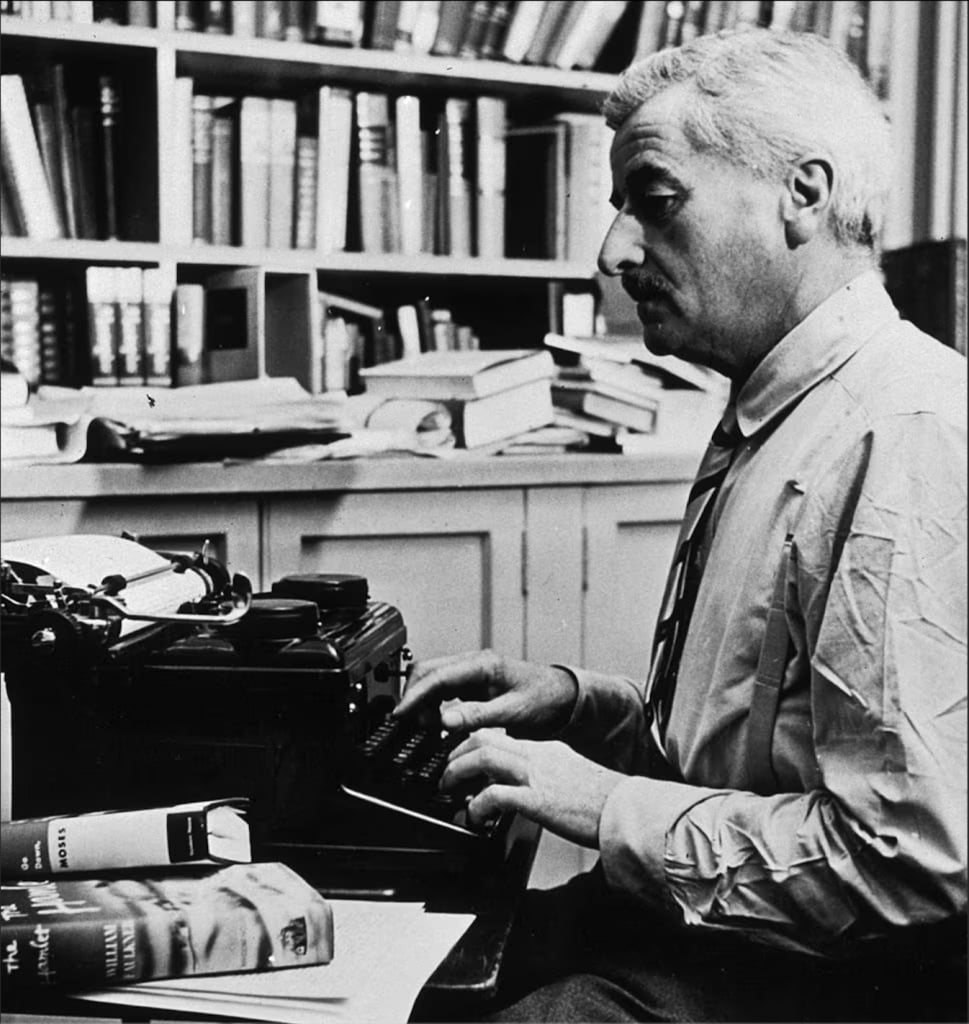

Il tatto gli venne meno nell’aprile del 1947, forse senza volerlo, durante un incontro con alcuni studenti all’Università del Mississippi. Gli fu chiesto di nominare i cinque scrittori americani contemporanei più importanti. Se Faulkner fosse stato un personaggio appena più mondano di quello che era avrebbe capito la trappola, se la sarebbe cavata con una risposta scherzosa o avrebbe divagato. Invece rispose, eccome se rispose, e diede la sua classifica. Al primo posto mise Thomas Wolfe, perché aveva più coraggio di tutti e scriveva come se non avesse molto da vivere. Al secondo posto mise se stesso. Al terzo John Dos Passos. Al quarto Hemingway, che però, aggiunse, «non ha coraggio, non rischia mai l’osso del collo, e non usa mai una parola che il lettore debba andare a cercare sul dizionario per vedere se è stata adoperata in modo corretto». Al quinto posto mise John Steinbeck, sul quale in passato aveva nutrito grandi speranze ma che ora gli dava dei dubbi. All’inizio della conversazione aveva nominato anche Willa Cather, che evidentemente passò in sesta posizione nel momento in cui Faulkner decise di occupare la seconda.

Faulkner parlò in libertà perché gli era stato assicurato che gli studenti non erano autorizzati a prendere appunti. Ma il direttore delle relazioni pubbliche dell’università, senza che Faulkner lo sapesse, trascrisse l’intervento e nel maggio del 1947 lo pubblicò sullo «Herald Tribune».

Hemingway non la prese bene, non la prese bene per niente. Quando gli riferirono ciò che aveva detto Faulkner, i biografi riportano che reagì così: «Povero Faulkner. Crede davvero che le grandi emozioni vengano dalle parolone? È convinto che io non conosca le parole da dieci dollari l’una. Invece le conosco. Ma ci sono parole più vecchie, più semplici e migliori, e sono quelle che uso io». Aggiunse che Faulkner era un alcolizzato e che negli ultimi tempi il suo talento si era volatilizzato nei fumi del whisky (detto da Hemingway: ci voleva davvero del coraggio).

Ne seguì uno scambio di lettere, di cui la prima venne da un Faulkner piuttosto imbarazzato. Rassicurò Brother H. che non metteva in dubbio il suo coraggio come uomo, solo come artista (il che forse era ancora peggio). Si pentiva di aver detto una sciocchezza, uscita dalla bocca più che altro per sentire come suonava. Nel rispondergli, Hemingway fu accomodante. Sperava che Faulkner si degnasse di rileggere Per chi suona la campana, uscito nel 1940, anche se immaginava che non fosse il tipo di romanzo che Brother F. gradiva, ma davvero voleva sapere se Faulkner avesse qualche critica costruttiva da mandargli, L’importante, comunque, era che entrambi continuassero a scrivere.

Non corrisposero più. La rivalità si trasferì sul piano del riconoscimento pubblico, dove ormai si trattava di una battaglia tra divinità dell’Olimpo. Faulkner vinse il Nobel nel 1949, Hemingway nel 1954. Hemingway vinse il Pulitzer nel 1953, Faulkner nel 1954. Non ritrattò mai quello che aveva detto di Hemingway sette anni prima. Poiché aveva collocato se stesso subito dopo Thomas Wolfe, morto nel 1938 all’età di trentasette anni, di fatto si considerava il più grande scrittore vivente. Ma la sua classifica personale non gli impedì di rimanere impressionato da Il vecchio e il mare. Non volle scrivere la recensione che il «New York Times» gli aveva chiesto. Preferì mandare un breve commento a «Shenandoah», una rivista minore. A parte lo stratagemma adottato per non esporsi troppo, la sincerità di quanto scrisse era indiscutibile: «È il suo più grande. Col tempo magari si rivelerà l’opera migliore tra tutte quelle prodotte da noi contemporanei. Questa volta ha trovato Dio, un Creatore. Fino ad ora i suoi personaggi, uomini e donne, si erano fatti da soli, dandosi una forma estratta dalla loro stessa argilla. Le loro vittorie e sconfitte erano fatte su misura per loro, giusto per dimostrare a se stessi e ai propri simili di quale forza potessero disporre. Ma questa volta ha scritto della compassione; di qualcosa in qualche luogo che li ha fatti quello che sono».

Hemingway, che era più insicuro di quanto volesse apparire, definì spesso Faulkner «il migliore di tutti noi», ma non mancò mai di criticare i «trucchi da circo» del collega, come quello di includere nel sesto capitolo di Assalonne, Assalonne! la frase più lunga della letteratura inglese (è quella che comincia con «Proprio tale e quale papà…»,1287 parole secondo il Guinness dei Primati 1983; s’intende con punteggiatura, altrimenti la palma andrebbe al monologo di Molly nell’Ulisse).

D’altronde, Faulkner aveva forse pensato a se stesso quando aveva detto che Hemingway non usava mai una parola che facesse venir voglia al lettore di controllarla sul dizionario. Perché Faulkner non possedeva un dizionario. Quando non trovava il termine giusto lo inventava, oppure di un nome faceva un verbo e di un verbo faceva un nome. Se non era sicuro di aver usato la grafia corretta usciva di casa, andava all’emporio più vicino e chiedeva a chiunque fosse lì come si scriveva una certa parola. Oppure fermava la gente per strada e chiedeva se magari sapevano se l’idea di qualcuno che correva velocemente si poteva dire con una parola sola. Per uno scrittore come lui, con un linguaggio che è ostico ai più, l’unico dizionario erano le persone vive, quelle di Oxford, Mississippi dove viveva. Bisogna immaginarsi un premio Nobel per la letteratura che ti ferma per strada e ti chiede: «Mi scusi, lei sa come si dice…».

Forse era convinto che Hemingway non fosse tipo da chiedere consigli a nessuno e che dunque nemmeno pensava di aver bisogno di un dizionario, né vivente né chiuso in un libro. Infatti a Hemingway bastava molto meno. Una volta suo figlio Patrick, ancora bambino, gli portò una storia che aveva scritto. Hemingway la lesse e cambiò una parola, solo una. Al figlio che era rimasto stupito, e forse deluso, Hemingway disse: «Se è la parola giusta, è già parecchio».