È la prima volta che il tema scelto della Mostra internazionale dell’architettura si presenta come domanda: How will we live together?. Hashim Sarkis, il direttore di questa XVII edizione – che ha scelto il titolo mesi prima che la pandemia ci costringesse lo scorso anno in lockdown a contare le vittime del Covid19 -, contiene in sé, insieme alla spinta ad agire presto e con risolutezza, tutta l’incertezza di come sarà mai nel prossimo futuro il «vivere insieme» sulla Terra.

L’interrogativo posto da Sarkis – architetto di origine libanese, studio a Beirut e Cambridge (MA) dov’è preside della School of Architecture and Planning al Massachussetts Institute of Technology – riguarda come «attingendo alla forza dell’immaginario architettonico» si sapranno risolvere i danni planetari di uno sviluppo distorto che ha generato non solo violenze, disuguaglianze e povertà, ma come si ripete insistentemente, ha reso concreta la possibilità dell’estinzione dell’homo sapiens, ovvero, dopo trecentomila anni, la fine della nostra specie. Si chiede, in definitiva, come nei centri urbani e rurali si svolgeranno le attività umane e quale ruolo avrà l’architettura con lo sviluppo delle tecnologie digitali e dell’intelligenze artificiali, per «cambiare radicalmente rotta» visto il fallimento dei modelli insediativi realizzati: «devastatori di territori e di paesaggio» (Magnaghi).

LA SOLUZIONE INDICATA da Sarkis consiste nel definire un nuovo «contratto spaziale» ugualmente rilevante di quello sociale nel quale l’architetto dovrà assumere il ruolo sia di «cordiale catalizzatore», sia di premuroso «custode». L’architettura nella sua dimensione multidisciplinare è chiamata così a «offrire modi alternativi di vivere insieme» da imporli, secondo Sarkis, all’agenda della politica. Insomma agli architetti si chiede di «proporre alternative» per la risoluzione di problemi complessi e, di conseguenza, di assumere una posizione critica verso quei comportamenti contrari a uno sviluppo sostenibile dell’ambiente che ci ospita, ma che tuttavia fino a oggi da loro stessi sono stati spesso favoriti assolvendo appieno le richieste del mercato. Si esige, anzi di più: che si facciano artefici e vigilanti della radicale revisione dei processi dell’abitare la città e i territori.

Il limite di questo ragionamento, pur condivisibile nelle intenzioni e condito con una ricca dose di ottimismo condiviso da tutti i partecipanti alla kermesse veneziana, sta nel fatto che non sono chiamati in causa i «dominanti», coloro che come ha scritto Marco D’Eremo in Dominio (Feltrinelli), «in modo silenzioso» hanno portato a compimento in cinquant’anni la loro rivoluzione – loro sì – la quale «dall’alto contro il basso» ha ridotto gli spazi di democrazia a danno dei «dominati». È superfluo ripeterlo: senza il rispetto delle regole della democrazia qualsiasi discorso sulla funzione sociale e innovatrice degli architetti è monco.

LO RACCONTANO MOLTE STORIE e testimonianze sparse nell’esteso e denso percorso espositivo. In modo netto nel padiglione tedesco (2038. The new serenity) s’ipotizza che tra diciassette anni, messi da parte i modelli attuali non funzionanti, ce ne siano di nuovi, ma nel contesto di una «democrazia radicale» su un pianeta che «non conosce né ha bisogno di eroi e cattivi». Ciò dovrà avvenire, come suggerisce il padiglione francese (Les communautés à l’œuvre), con la diffusione di processi frutto di interventi dal basso. L’architetto, infatti, definisce il «contratto spaziale» solo dove sa ascoltare l’aspetto performativo degli abitanti e non segue uno schema teorico.

Ne scaturisce «un’architettura al contempo precisa e indeterminata», quale quella rinvenibile in esempi stimolanti a Johannesburg, Bordeaux, Detroit, Mérignac o Hanoi.

Anche nel padiglione della Gran Bretagna risuona il work in progress partecipativo, ma qui in direzione del contrasto alla privatizzazione dello spazio pubblico. Nel padiglione britannico (The Garden of Privatized Delights) si enumerano una serie di luoghi (main street, pub, parchi giochi, ecc.) minacciati di svendita al privato: un fenomeno globale mai messo in crisi nella sua gravità neppure dalla pandemia, com’è riscontrabile anche nelle nostre città, in primis Milano.

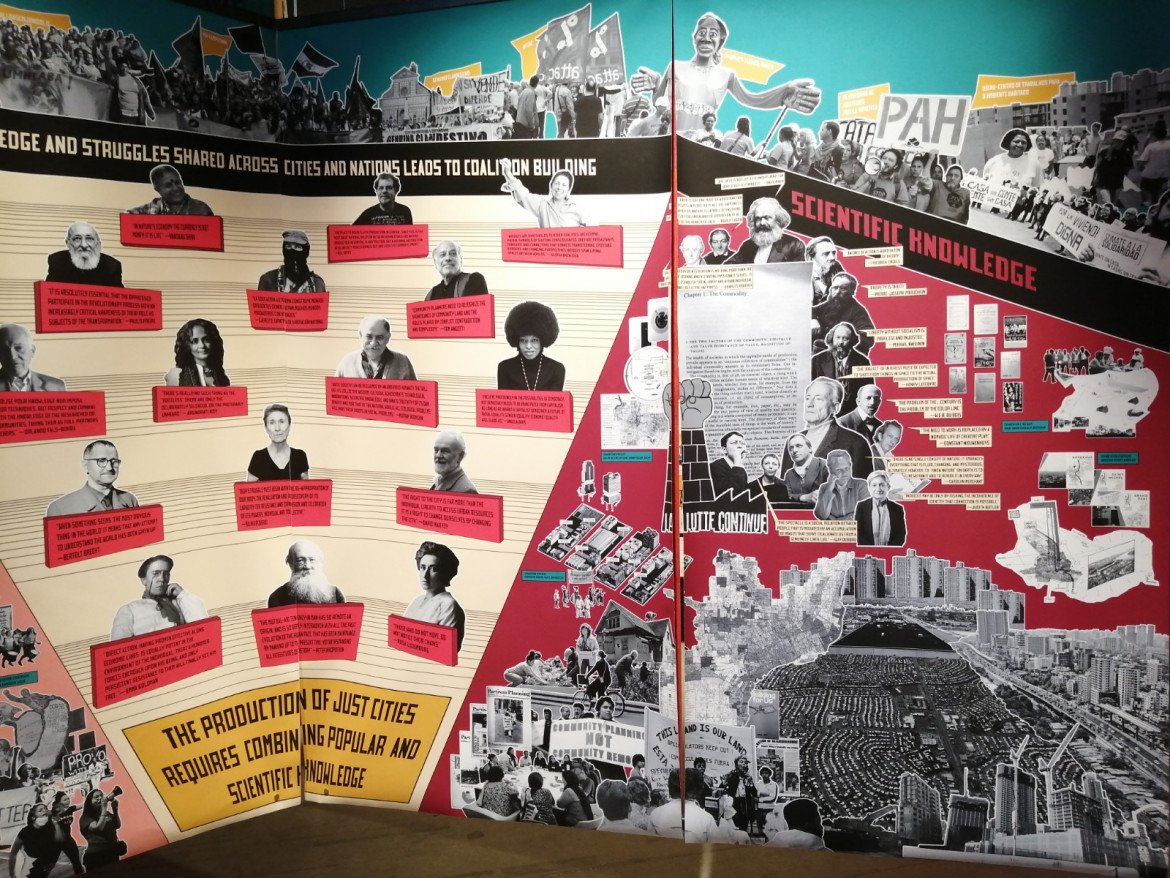

È tuttavia nel padiglione del Portogallo che si affronta con più lucidità politica la questione del «vivere insieme». Già dal titolo, In conflict, si comprende che i materiali esposti dal collettivo depA dirigono verso una valutazione critica dello spazio pubblico: «arene di conflitto» in quanto luoghi di scontro di interessi opposti e dove le geografie urbane continuano a «implodere/esplodere», come spiegò nei tardi anni Settanta Henri Lefebvre.

ANCHE NEL PADIGLIONE ITALIA (Comunità resilienti) l’esposizione dei diversi «macro-progetti» presentati riverberano nella scelta del curatore Alessandro Melis parte delle problematiche connesse alle modificazioni dello spazio nell’epoca globale. Il filo conduttore dei diversi lavori multidisciplinari è la resilienza urbana e sociale per la difesa e il cambiamento dei nostri territori e comunità.

Il risultato purtroppo sconta il mancato inserimento in una strategia politica (ciò che manca anche al Pnrr), senza la quale ogni progetto è una soluzione tecnocratica o un ridondante esercizio accademico come si è già visto altre volte alle Tese.

Il come «vivere insieme» non riguarda solo i conflitti e le alternative nell’ambito della realtà urbana. Altrettanta rilevanza l’assume il nostro rapporto con la natura finora distorto da un’irresponsabile crescita economica. Vitale sarà come collegarci con l’altro da sé nell’«unico sistema vivente» che è la Terra. L’acqua è l’elemento che meglio raffigura l’importanza di una comprensione olistica delle cose del mondo e ciò è illustrato in modo efficace nel padiglione danese (Con-nect-ed-ness). In una visione avanzata del futuro che va dagli habitat lunari (Skidmore, Owings & Merrill) alle abitazioni nelle caverne africane del Kenya (Cave-bureau), come sempre accade alla mostra veneziana nella caleidoscopica presenza di progetti, installazioni, documenti video e fotografici si rischia di smarrirsi nell’inutile ridondanza di ricerche avanzatissime sul piano della ricerca estetica o di imbattersi in architetture che farebbero migliore figura in qualche evento del real estate.

AL VISITATORE SCOPRIRLE nelle «Cinque Scale» con cui è organizzata la mostra le cui aree tematiche inducono comunque a importanti riflessioni critiche per gli argomenti sollevati. Tre di queste «Scale» sono sviluppate all’Arsenale e riguardano le relazioni della de-spazializzazione tra neuroscienze e spazio telematico (Among Diverse Beings), le nuove forme di organizzazione familiare (As New Households) e speciali modelli di coabitazione tra precarietà ed emergenza (As Emerging Communities).

Le altre due sono collocate ai Giardini e al Padiglione Centrale e si misurano con la scala globale del degrado ambientale (As One Planet) focalizzando l’attenzione nei continenti Asia, Africa e America Latina, dove sono più evidenti gli effetti del cambiamento climatico, dello spreco delle risorse naturali, lo sfruttamento nell’industria e l’inarrestabile crescita delle global city (Across Borders).

CI SARÀ MODO di ritornare ad approfondire alcuni degli aspetti che la mostra mette in risalto, in particolare quella serie di analisi multidimensionali della spazialità urbana che come ricorda Neil Brenner rileva la necessità di un’«adeguata grammatica concettuale» per comprendere il camaleontico fluire dell’economia neoliberista e le distinte scale (dal locale al globale) nelle quali si manifestano i processi sociali e di urbanizzazione.

Un componente che però accomuna molti dei partecipanti è l’attivismo che si raccoglie in gruppi, think tank, cooperative o associazioni: Arquitectura Expandida, Bogotà; Cohabitation Strategies, Rotterdam; Enlace Arquitectura, Caracas; Raumlaborberlin, Berlino; Storia Na Lugar, Praia, La Minga, Quito, solo per citarne alcuni. Risiede in queste nuove forme di organizzazione del progetto a elevato impegno sociale la parte più interessante della mostra.

IN CONTRASTO con una simile tenacia di architetti, urbanisti, designer e artisti proiettati verso l’urgenza di dare risposte per il futuro del pianeta contrastano rivedere l’ultimo hutong sopravvissuto alle demolizioni (Cina), le performance dell’ultimo cemento ecologico (Emirati Arabi Uniti) o la denuncia di quanto si è alterato il rapporto tra uomo-animale (Israele) mentre si schiavizzano minoranze etniche, si inventano metropoli nel deserto o si continua a uccidere civili inermi.

«Vivere insieme» come sappiamo è qualcosa di difficile e complicato, ma mai come oggi è necessario e urgente agire.