Tra Conte e Draghi, la partita Ue di Meloni

Può non essere stato un bello spettacolo la zuffa tra la premier e il leader dei 5S di lunedì nell’aula della Camera ripresa ieri da Meloni al Senato, ma ciò non significa che non sia stata per entrambi efficace e utile. Si sa che Meloni ha due facce, però non era mai capitato di vederle esposte una dopo l’altra a stretto giro: cauta e moderata nelle comunicazioni in parlamento, comiziante a uso delle telecamere nelle repliche. Conte non si è fatto pregare. Ha sfoderato la grinta dell’uomo di spettacolo, pari in questo alla rivale. Ha ingaggiato il corpo a corpo e a farne le spese è stata la segretaria del Pd che, a differenza del pentastellato, non si era riscritta l’intervento dopo l’intemerata della premier ed è stata totalmente oscurata.

Non si è trattato di una scena della vita parlamentare come tante, solo più sguaiata del solito. Non si ricorda una simile aggressione da parte di un premier ai danni di un leader dell’opposizione e una buona dose di calcolo non può non esserci stata. Meloni ha scelto di prendere di petto Conte rinfacciandogli di tutto, dalla «codardia applicata alle geopolitica» sull’Ucraina all’ipocrisia sulla vendita di armi a Israele, nella quale proprio l’avvocato aveva primeggiato, per non parlare dei «superbuffi», al secolo il Superbonus.

In parte lo ha fatto perché, sondaggi alla mano, sa che il leader che compete con lei quanto a popolarità è lui e non una segretaria del Pd in calo di popolarità. È probabile che ci fosse anche parecchia malizia: sfidando Conte, di fatto eleggendolo a leader dell’opposizione, una politica esperta come Meloni sapeva di far danno anche all’altra rivale che, quanto a resa scenica, non regge il confronto né con lei né con l’«avvocato del popolo». Ma probabilmente a spiegare l’intemerata valgono anche considerazioni meno superficiali.

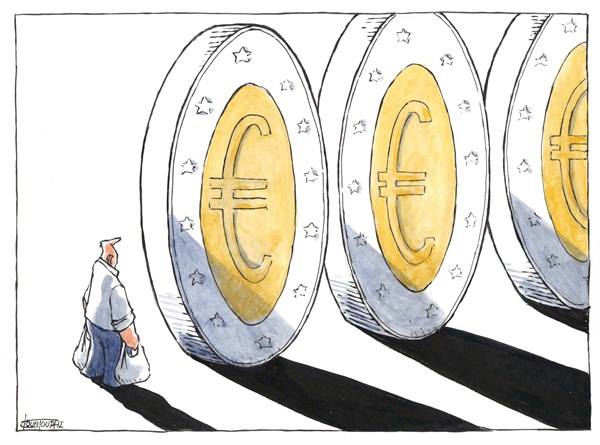

La premier non sa ancora se firmerà il nuovo Patto di stabilità e di conseguenza anche il Mes. Ieri al Senato lo ha detto chiaramente: «Non escludo nessuna scelta». Neppure il veto alla riforma del Patto. In compenso sa che in entrambi i casi verrà presa di mira e bersagliata come mai prima. Se firmerà, a rinfacciarle di essersi venduta all’establishment europeo sarà proprio Conte. L’accusa di essersi impegnato lui per primo a ratificare la riforma del Mes, provata dalla lettera di Di Maio sbandierata dalla premier in aula, oltretutto «alla chetichella» e fuori tempo massimo, un giorno dopo le dimissioni del governo Conte 2, serve a parare il colpo in anticipo.

Se invece deciderà di non firmare, reciterà la parte della premier coerente, che non teme l’isolamento, come ha sottolineato alla Camera, e che, a differenza di Conte, fa davvero quel che dice in pubblico e non, «col favore delle tenebre», l’opposto. Conte ha comunque gradito l’attacco, che nella competizione interna all’opposizione va tutto a suo vantaggio, e ha sfruttato l’occasione dimostrando ancora una volta di dare il meglio sul piano dell’immagine.

Nella foga, Meloni si è fatta prendere la mano solo quando nel mirino è finito Draghi. La premier si è affrettata a cercare di recuperare: Conte per nemico va benissimo, con l’ex presidente della Bce è tutt’altra musica. Di qui le smentite tirate per i capelli e al limite dell’incredibile, «era un attacco contro il Pd», la telefonata notturna allo stesso ex premier, la smentita di ieri in aula: «Quel che ho detto è lungi dall’essere un attacco a Draghi».

Ma che l’eventualità di una vera candidatura Draghi per la guida della Commissione la innervosisca è certo, del resto è stata tirata in ballo proprio per ostacolare la svolta a destra a cui Meloni e mezzo Ppe stanno lavorando. Se però la poltrona fosse quella di presidente del Consiglio europeo, opzione realistica a differenza della Commissione, non è affatto detto che la premier italiana sarebbe altrettanto ostile.