Mentre volge al termine il quadriennio presidenziale di Donald Trump è lecito dire che i presentimenti più nefasti che accompagnarono la sua elezione si sono avverati. La gestione nazional-populista della vantata «maggiore democrazia» si è rivelata, ben più che una semplice anomalia storica, una minaccia mortale per la sopravvivenza dell’«esperimento americano». Il 2020 in particolare è stato l’anno della resa dei conti. Sono venuti al pettine non solo i nodi del governo Trump ma le crisi strutturali di un sistema già avviato a uno sfascio annunciato sotto il peso di insostenibili disuguaglianze e di uno spietato e arcigno individualismo che si scontra oggi con i propri limiti fisiologici, ecologici – biologici. Debolezze storiche palesate da una congiuntura politica: la tempesta perfetta di una crisi «epocale».

Il paese è in ginocchio, sconquassato dalla pandemia e dilaniato dal conflitto sociale, sull’orlo di una potenziale catastrofe economica. Al funesto primato dei contagi si è accompagnata una disastrosa politica di serrate a singhiozzo e provvedimenti a macchia di leopardo, senza alcuna gestione centralizzata o unitaria. Era evidente anche all’inizio che un sistema fondato su federalismo, governo minimo e privatizzazioni, con una rete sociale stracciata da quarant’anni di deriva conservatrice e 30 milioni di persone senza assistenza medica pubblica, non sarebbe stato favorito nel far fronte a una crisi di salute pubblica di dimensioni pandemiche. Eppure era difficile prevedere l’entità del disastro.

Ascesa e razzismo

Il coronavirus ha esplicitato tutte le debolezze fisiologiche di un sistema fondato su accumulazione capitalistica e darwinismo sociale. La coincidenza con l’amministrazione Trump ha rimosso ogni residua cosmesi di un’ordinaria gestione liberale: il re è nudo e con lui la ferocia del sistema suprematista e finanziario che lo ha espresso. La rabbia e la divisione istigate senza sosta dal presidente per rinsaldare la propria base politica sono infine, e prevedibilmente, debordate nelle strade. Un quadro che sigla, se ce ne fosse stato bisogno, l’epilogo del secolo americano.

Sulla spianata davanti alla Casa bianca e sul selciato della 5th Avenue antistante Trump Tower, cioè davanti alle principali residenze di Donald Trump, campeggiano cubitali le scritte «Black Lives Matter».

Il presidente, ha precisato, le considera «un insulto». E nessuno le ha dipinte lì in segno di elogio: sono l’immagine letterale dell’astio vivo che esiste fra cittadini e presidente, cristallizzato in quello che il New York Times ha dichiarato essere «il più ampio movimento popolare della storia nazionale»1. L’incitamento senza sosta del razzismo su cui Trump ha fondato la propria ascesa, e che già a mezzo termine aveva portato alla rivolta nazista di Charlottesville, ha prodotto i suoi frutti velenosi in un paese che non è mai riuscito a completare un vero processo di riconciliazione dopo la guerra civile. In questi anni di sconsiderata esasperazione, si sono invece moltiplicati gli episodi di intolleranza, aggressioni a sfondo razzista, sparatorie in sinagoghe, omicidi veicolari motivati dall’odio ideologico e razziale.

In molte città milizie di estrema destra sfoggiano armi e veicoli militari e sventolano bandiere di Trump, incitate da siti complottisti o dai tweet che piovono senza sosta dallo studio ovale. Le ultime fasi hanno visto reparti di polizia segreta impegnata in rastrellamenti «cileni» nelle città di un paese in guerra con se stesso e con un presidente che fa le prove di un regime autoritario. Sono le tattiche della famigerata Escuela de las Americas dove gli Stati uniti istruivano i regimi del «cortile di casa» in tecniche controinsurrezionali, specialità tradizionalmente riservate all’export. Il fatto che cittadini vengano afferrati da agenti senza distintivi e gettati in vetture affittate dà la misura dello sprofondamento. In un paese che brulica di armi queste ormai compaiono regolarmente, apertamente esibite in pubblico da entrambe le parti in un’atmosfera surriscaldata e volatile. Non sorprenderebbe a questo punto se si avverasse in qualche forma l’obbiettivo dichiarato dei Boogaloo Boys – una delle numerose formazioni sovversive di estrema destra in campo che auspica una nuova guerra civile.

Il livello di paura, recriminazione e disgusto superano quelli dell’era Nixon e della guerra in Vietnam. E all’interno della Casa bianca le epurazioni, il sospetto e la paranoia rammentano anch’essi i livelli nixoniani. L’America del 2020 è governata, per la prima volta nella sua storia, da una dinastia famigliare che occupa le cariche strategiche facendo sfoggio delle proprie ricchezze, mischiando disinvoltamente affari di Stato e business famigliare fra magioni alabastrate, country club e auto blindate del governo. In una scia di selfie e social post da rich kids, il messaggio dei plutocrati della first family a una nazione che rischia il collasso economico è un inequivocabile invito a mangiare brioche.

Sono arrivate a scadenza nel 2020 le contraddizioni di un eccezionalismo americano anacronistico, di una mitologia che non può più nascondere i problemi strutturali di una postura egemonica oramai insostenibile. Le patologie incancrenite da mezzo secolo di deriva neoliberista e conservatrice. I lasciti della restaurazione reaganiana col suo liberismo giustizialista, declinato in fondo anche da Bill Clinton. Delle sconsiderate guerre e della deriva securitaria neocon seguite all’11 settembre. E anche del mandato di Obama, che non è riuscito a convertire la forza simbolica della sua presidenza in moto propulsivo per una vera inversione di rotta.

Prove fallite

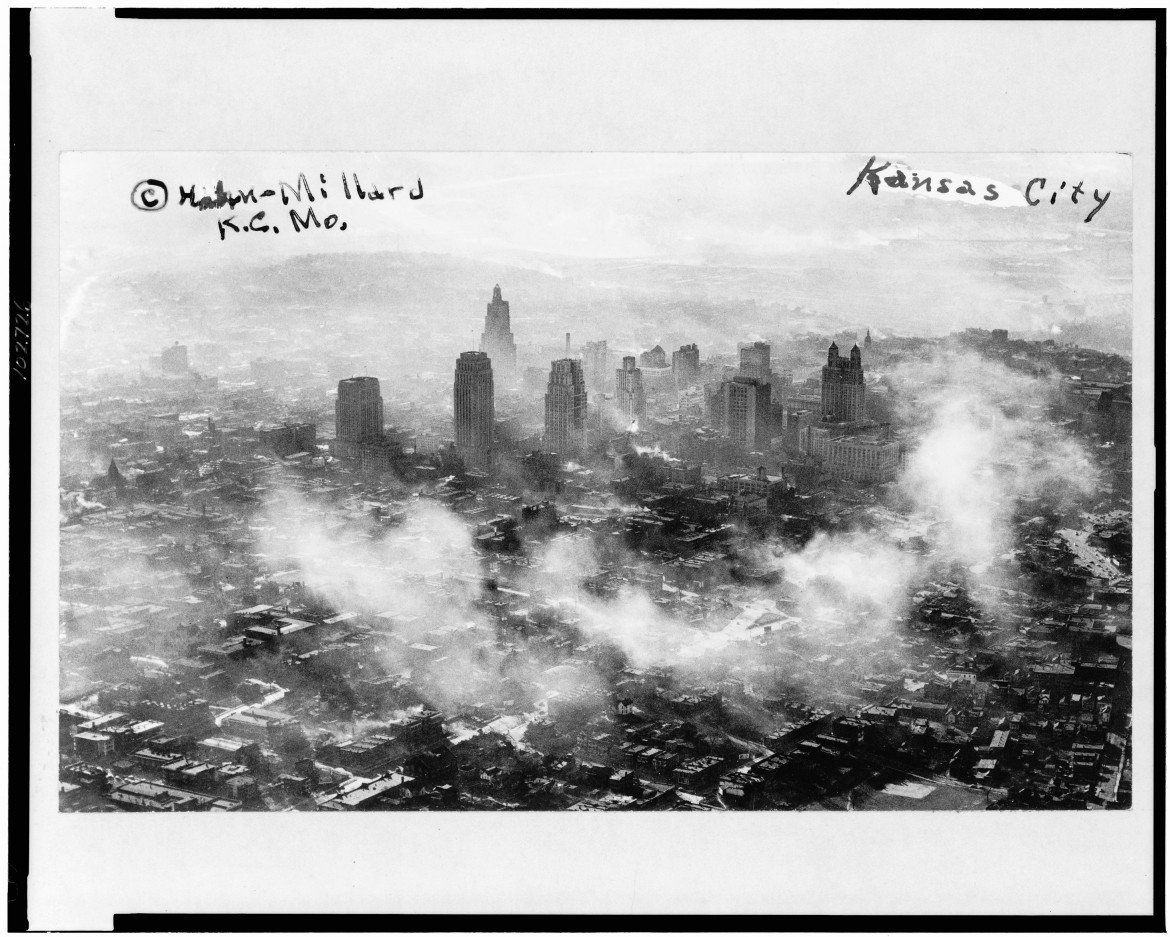

Forbice sociale, «disperazione bianca», collasso del potere d’acquisto, precarietà permanente della gig economy con sottofondo di fanfare a Wall Street, hanno completato la patologia pregressa che ha manifestato appieno i propri sintomi nei miasmi del trumpismo. Nella mefitica primavera del 2020, quando ogni nazione è stata messa alla prova, gli Usa hanno fallito la prova nella maniera più clamorosa.

Gli Stati Uniti d’America si affacciano dunque alle 59/e elezioni presidenziali della loro storia col cuore in gola e il fiato sospeso, un paese claudicante che arriva agli scrutini sfinito da una epidemia fuori controllo e da una crisi profonda di identità. Invece della grandezza ritrovata vi sono a oggi quasi sette milioni di casi e oltre duecentomila morti di covid. E trenta milioni di disoccupati. Nelle prigioni sono pigiati due milioni di detenuti – un quarto del totale mondiale per il tasso di carcerazione di gran lunga più alto del mondo. Attualmente comprendono circa cinquantamila migranti, in un gulag in gran parte appaltato ad aziende di detenzione private, in cui languono anche migliaia di minorenni, molti separati a forza dai genitori. Un mastodontico Vallo di Adriano, o perlomeno le prime tratte di una futile barriera, sorge sul confine meridionale del paese, monumento follemente costoso all’ossessione xenofoba, e come l’antecedente segna il limite di un impero entropico. Ogni anno trentaseimila americani muoiono per ferite d’arma da fuoco, per mille circa di queste vittime a sparare è un poliziotto.

Conflitto permanente

Con questi numeri l’era di Trump giunge al suo apice. Come una scoria tossica introdotta nel corpo politico della nazione, l’attuale presidente diffonde dalla Casa bianca una metastasi velenosa di polemica e cattiverie. Un presidente in guerra con la stampa, la cultura e la scienza e coi propri cittadini che insulta, ricatta e minaccia in maniera inversamente proporzionale all’andamento del suo gradimento nei sondaggi. L’accelerazione degli ultimi quattro anni è stata vertiginosa ma anche parallela a fenomeni sincronici in diverse parti del mondo, compresa la vecchia Europa. Una limpida dimostrazione dei teoremi di Hannah Arendt sulle derive autoritarie, filtrate attraverso la lente della distopia febbricitante di Philip K. Dick e delle nuove tecnologie.

Sfumata la narrazione trionfale che era stata programmata, il candidato Trump ha ripreso la dialettica della «carneficina americana» (American carnage) per fare delle elezioni la battaglia finale della «culture war». D’altra parte lo scontro frontale è quello che Trump vuole, il trumpismo ha bisogno di nutrirsi di conflitto permanente per alimentare la narrazione apocalittica che rinsalda i ranghi dei sostenitori. Non sorprende dunque che di fronte ad uno storico sollevamento popolare il presidente abbia scelto di raddoppiare la posta, scagliando accuse di genocidio culturale contro Antifa e la sinistra radicale, accusando Biden di voler demolire i sobborghi bianchi, la Cina e l’Oms di orchestrare lo sterminio batteriologico degli americani. Trump ha brandito la bibbia e stretto più forte fucili e bandiere. Come è stato segnalato, questa non è la strategia di chi cerchi di ampliare i consensi per vincere un elezione, ma l’azione di chi serra i ranghi e infiamma gli animi in previsione di una manovra volta a confutare gli scrutini. Trump, in svantaggio irrecuperabile nel voto popolare, conterà su un arsenale di «sporchi trucchi», sulla soppressione del voto, la disinformazione a tappeto, sul maggioritario falsato del collegio elettorale per strappare forse una o due vittorie di misura in stati cruciali. Soprattutto ha iniziato da mesi un’azione capillare di delegittimazione preventiva del risultato e avviato il sabotaggio delle poste su cui ricadranno molte delle operazioni di voto, ha preparato cioè il terreno per non dover ammettere una eventuale sconfitta, facendo se necessario appello alle milizie infervorate che da mesi sono in rodaggio nelle piazze. Non c’è nulla, ahimè, nei concitati quattro anni che l’America ha appena attraversato che possa rassicurare sull’eventualità – perfino la probabilità – di una crisi costituzionale provocata ad arte il quattro novembre.

Incognite

Allo stesso tempo il movimento Black Lives Matter ha messo in campo forze sociali fautrici di una visione del futuro e di un cambiamento sociale forse senza precedenti, una risposta propositiva e rivoluzionaria al nazional populismo e al «supercapitalismo» (per usare il termine coniato da Mike Davis) il cui carattere oppressivo è stato simbolicamente rappresentato dalla crisi pandemica. Come il virus, anche la situazione politica ed economica, l’incognita di un mondo del lavoro reso irriconoscibile da distanziamento, gig economy, automazione e piattaforme digitali toglie il respiro. Il movimento Black Lives Matter nasce dalla necessità di affrontare una volta per tutte le perniciose contraddizione del paese, i suoi peccati originari, il razzismo legato al retaggio di pulizia etnica e schiavitù che sottendono gran parte dello sviluppo nazionale. Il movimento chiede di riannodare il discorso sui rapporti fra le razze che ricorre nella traiettoria nazionale in cicli di conflitto e rimozione. Ma da questo punto di partenza il movimento è giunto a riconoscere che non può esserci giustizia sociale senza giustizia economica ed ambientale. Che non ci si può ulteriormente sottrarre dall’affrontare in modo deciso e propositivo l’insostenibile diseguaglianza, la crisi dei rapporti di produzione e consumo che presi assieme costituiscono, ormai è sempre più chiaro, una sfida e una minaccia esistenziale per il l’intero pianeta. «Quello che entusiasma di questo momento», ha detto Angela Davis, veterana di non poche battaglie, «è il numero di persone che adottano una visione progressista della storia. Una congiuntura che apre la prospettiva di un cambiamento radicale».

Di contro, col riflesso bellicoso di un palazzinaro bancarottiere – e l’istinto maccartista istillato dal mentore Roy Cohn – Trump ha dirottato la narrazione nazionale sui binari morti del pregiudizio e dell’oscurantismo, del sovranismo e del suprematismo. Una sbandata epocale dal «lungo arco morale» di Martin Luther King, quello della storia che «s’incurva tuttavia verso la giustizia». King aveva capito che i tratti di alcuni fondamentali flagelli americani, razzismo, diseguaglianza, violenza ed imperialismo, erano inestricabilmente legati. Il suo lavoro negli ultimi anni, prima di venire stroncato, era stato proprio il tentativo di collegarli in una lotta intersezionale (volendo ricorrere ad un termine in voga oggi). Cinquantadue anni dopo il suo martirio, un presidente spinge per smantellare la riforma elettorale che King aveva ottenuto per garantire il diritto di voto. Di più: invoca apertamente la segregazione razziale e promette di difendere l’omogeneità dei sobborghi bianchi. King aveva allargato la sua lotta alla povertà come manifestazione palese di ingiustizia universale. Trump ha ufficializzato la guerra ai poveri.

Allo stesso tempo la mobilitazione di Black Lives Matter ha manifestato concretamente le speranze espresse da King nel «discorso della montagna» sulla possibilità che giovani bianchi e neri «unissero le mani» anche nei luoghi di antica discriminazione. Oggi i sondaggi dicono che il 70% di millennials americani voterebbero per un candidato socialista.

La storia di Trump è anche quella del fallimento delle istituzioni democratiche, incapaci di contenerlo come promettevano gli avversari «moderati». Molte delle vantate sponde istituzionali che avrebbero dovuto assicurare che mai l’America sarebbe stata suscettibile all’ascesa di un demagogo si sono sciolte come neve al sole, una volta che il demagogo ha assunto lo smisurato potere che l’ordinamento presidenziale riserva all’esecutivo. Quei limiti si sono in gran parte rivelate norme meramente formali – un galateo di noblesse oblige. Il «gentlemens’ agreement» con Trump però non ha tenuto, dalle dichiarazioni dei redditi occultate al dirottamento di fondi all’uscita unilaterale da trattati internazionali.

I limiti del tiranno sono diventati la vera posta in gioco di questo quadriennio, che ha dimostrato oltre ogni dubbio e mal riposta certezza come sia possibile per un demagogo, in era post-politica, scardinare e sovvertire dall’interno una democrazia pur matura e compiaciuta di sé. Il paese «guida del mondo libero» si trova a navigare a vista una crisi globale senza precedenti guidata da un leader autocratico, vicino per sostanza e stile a tiranni come Lukaschenko o Berdymukhamedov, con cui condivide la passione per il kitsch monumentale e le statue equestri.

Dietro Trump c’è un partito repubblicano complice e acquiescente, che dopo aver valutato la presa del demagogo sul proprio elettorato si è allineato per calcolo cinico ingoiando ogni oltraggio alle istituzioni, alle norme e alla Costituzione per assecondare gli interessi della plutocrazia, incassando, in un bieco tornaconto, deregulation, mastodontici regali fiscali e centinaia di nomine di giudici federali reazionari che promettono di viziare politicamente sentenze valide per generazioni. (…)

dall’introduzione a «L’Autunno americano» di Luca Celada (manifestolibri 2020)