Si può comprare la Casa Bianca? Domanda davvero stravagante. Ma non fu così per l’eccentrico texano Ross Perot, che in fondo non aveva tutti i torti a pensarlo. Considerando che il suo progetto, venticinque d’anni dopo, si sarebbe realizzato.

Con l’elezione di un tycoon, un uomo d’affari straricco della sua stessa risma. Lui, una fortuna nel campo dell’elettronica, con Electronic Data System. Donald Trump con la speculazione immobiliare. La differenza? Perot s’era fatto da sé, Trump ha ereditato una fortuna sulla quale ne ha costruito una più grande. Il primo un filantropo, a modo suo un visionario. Il secondo, il presidente che conosciamo-

I super-ricchi americani hanno sempre investito massicciamente in politica e nelle presidenziali (come nelle elezioni locali e federali), senza mai davvero pensare a loro stessi per il ruolo di presidente. Le donazioni dovevano evidentemente condizionare la politica del candidato eletto una volta entrato alla Casa Bianca.

E così è andato avanti fino alla fine degli anni 80 e inizi anni 90. Non solo in America. E allora che prende forma il progetto della “discesa in campo” di Silvio Berlusconi. In Francia, qualche anno dopo, Bernard Tapie entra in politica. E via via in altri paesi la moda del riccone con ambizioni di governo si fa strada. Thaksin Shinawatra avrebbe conquistato il governo a Bangkok. E Michael Bloomberg sarebbe diventato sindaco di New York.

Tutti accomunati dall’idea ossessiva di governare la cosa pubblica con lo stile e lo spirito con cui si guida e gestisce un’azienda privata. Tutti uniti dal comune disprezzo per i politici di professione da cui dichiarare la massima distanza antropologica. Il fenomeno va di pari passo con il declino delle forme tradizionali della politica, un lungo processo che arriva ai giorni nostri dando la sensazione di travolgere quel che resta della politica così come l’abbiamo conosciuta.

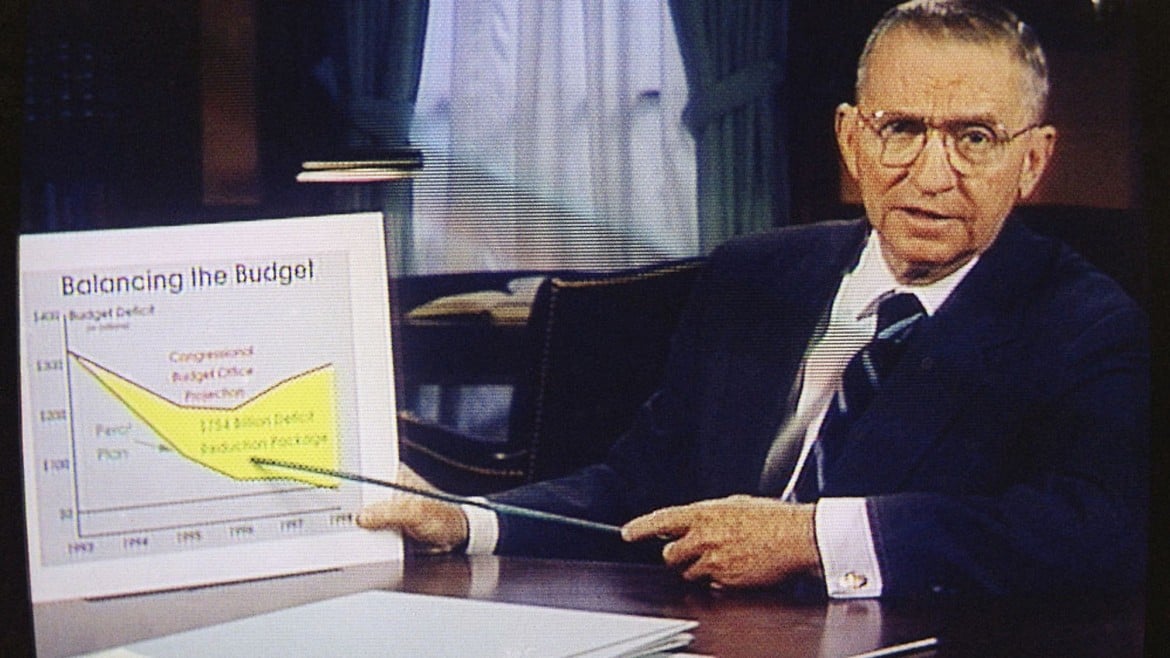

Ross Perot, morto ieri a 89 anni, è stato l’antesignano di questo processo, dimostrando, anche se non divenne presidente, che la sfida era possible. Non fu eletto nelle presidenziali del 1992, vinte da Bill Clinton e perse dal presidente uscente George H. Bush. Ma il suo risultato fu considerevole: in coppia con l’ammiraglio James Stockdale, ottenne 19,7 milioni di voti, il 18,9% del voto popolare. Il dato più significativo per un terzo candidato nella storia della presidenziali americane.

Se Bill Clinton vinse fu per merito di Ross Perot. Di questo fu convinto Bush, ma non analisti dei flussi elettorali che contestarono questo assunto. E forse è vero che la sua candidatura fu trasversale. Dall’esperienza di Ross Perot emerse anche questo dato – la trasversalità – che suggerì l’idea di riprovarci da parte di Donald Trump, in un contesto ovviamente molto diverso da quello degli anni 90.

Ma la lezione principale appresa da Trump è stata quella di non sfidare i due partiti, per quanto malconci, con una terza forza, come fece Ross Perot, e ripetè, in modo più strutturato anni dopo.

Trump, che pure era stato un donor soprattutto dei democratici e degli stessi Clinton, decise di candidarsi nel Partito repubblicano, che da anni versa in una crisi di idee, di leadership e di personalità. Una candidatura da indipendente, ma dentro un partito. Un outsider che «scala» dal di dentro l’establishment politico.

Un antipolitico che sfida politici di professione dentro il loro perimetro. Un dentro fuori che è il tratto anche della sua presidenza. E che sta caratterizzando anche la sua campagna elettorale per la rielezione – in realtà mai smessa. E così, nonostante la sua permanenza alla Casa Bianca scommetterà sulla rielezione giocando di nuovo la carta dell’ousider. Se vincerà, sarà sopratutto per questo.