Malgrado sia il risultato anche di molti altri elementi che si sono andati sedimentando in tempi ben più recenti e che esulano da un piano squisitamente storico e culturale, niente più dell’attuale situazione politica del nostro Paese sembra interrogare il complesso, e in larga misura insufficiente rapporto che gli italiani mostrano di avere con il proprio passato nazionale. E se c’è un terreno su tutti nel quale un complice oblio sembra continuare ad avvolgere vicende e persone, storie e miti in modo ancor più radicato e, ma solo a prima vista, inconsapevole è il capitolo che riguarda il colonialismo tricolore: oltre un secolo di dominio e oppressione iniziato alla fine dell’Ottocento con l’acquisizione dei porti africani di Assab e Massaua, sul mar Rosso e che può dirsi concluso definitivamente con la fine, nel 1960, dell’amministrazione fiduciaria italiana e l’approdo della Somalia, già colonia italiana dal 1908, alla piena indipendenza.

SE LO SVILUPPO di un’indagine storica indipendente e scevra dal sostegno alla stessa impresa coloniale è relativamente recente, i primi studi pionieristici su tali argomenti di Angelo Del Boca e Giorgio Rochat datano dalla seconda metà degli anni Sessanta o dall’inizio del decennio successivo, stagione nella quale il Ministero degli Esteri dava alle stampe la serie in più volumi L’Italia in Africa (1969) in cui si esaltava ancora in termini apologetici «lo sforzo» dei coloni italiani che «dovettero impegnarsi a fondo, bonificare e trasformare le terre con opere faticose e costose, affrontare rischi e perdite e penare non poco per trovare le vie giuste», non facendo alcun riferimento a quanto patito dalle popolazioni locali all’ombra del «sacrificio» compiuto dagli occupanti, il piano dell’analisi sembra ormai maturo perché dalla ricostruzione di quanto avvenuto si passi ad individuare le idee e la costruzione ideologica che ne sono state all’origine.

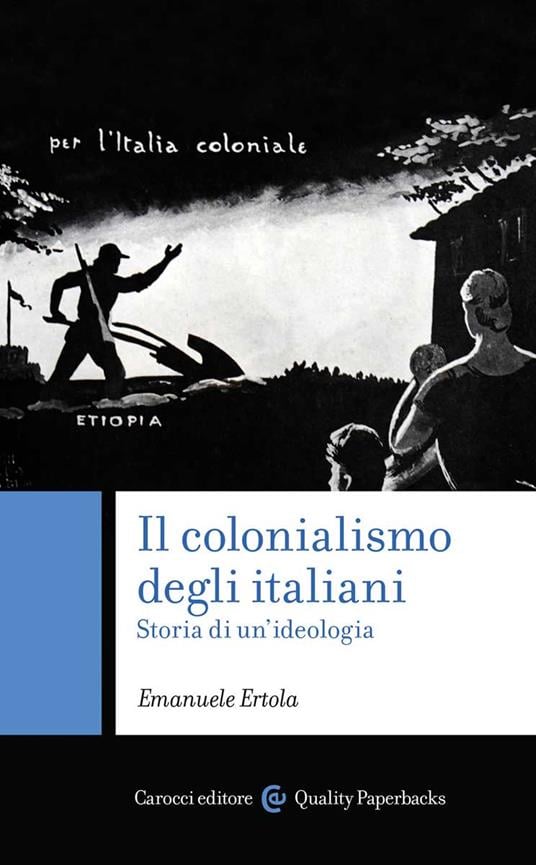

Proprio il tentativo di ricostruire, e smontare per quanto possibile, il lascito tossico che questo passato continua a proiettare sul presente, è alla base di due recenti volumi. Ne Il colonialismo degli italiani. Storia di un’ideologia (Carocci, pp. 192, euro 19) il ricercatore dell’Università di Pavia Emanuele Ertola individua le linee di lungo corso di un «pensiero coloniale» che ha trovato applicazione nei fatti in tre fasi della storia del Paese, rispettivamente quelle dell’Italia liberale, fascista e per certi versi anche della Repubblica nata dalla Liberazione dal nazifascismo. A questo scopo Ertola sottopone ad un attento esame una vasta messe di materiali – articoli di giornali e riviste, volumi, pamphlet, manuali di varia natura – che lungo più di un secolo hanno tracciato le coordinate dell’idea coloniale italiana: qualcosa che somiglia molto alla visione che di quella stagione si ha ancora nel Paese.

A questo primo elemento sembra legarsi poi il secondo punto al centro dell’indagine, vale a dire il modo in cui anche dopo la caduta del fascismo il retaggio coloniale e la sua barbarie – per altro iniziata tra bombardamenti con i gas, campi di concentramento e stragi di massa già al debutto del Novecento – sia stato in qualche modo normalizzato nell’Italia repubblicana. Un processo iscritto in profondità nella coscienza collettiva della nazione, al punto che Ertola si interroga sulla necessità di inquadrare in un «tempo lungo» anche quei fatti e le loro attuali ricadute: «Solo estendendo lo sguardo dal Risorgimento a oggi si può spiegare come l’idea che Pascoli declamò nella “grande proletaria” abbia finito per confluire nel mito repubblicano della “brava gente” e diventare così uno dei pilastri dell’identità nazionale postfascista».

INTRECCIATO, ma non risolto nella sua interezza dalla stagione coloniale è il tema affrontato invece da Federico Faloppa, docente di Linguistica e Italian Studies all’Università britannica di Reading, nel suo Sbiancare un etiope. La costruzione di un immaginario razzista (Utet, pp. 250, euro 18). Faloppa, che lavora da tempo sul tema degli stereotipi etnici e della costruzione linguistica della «diversità», ricostruisce attraverso un affascinante percorso che dai testi delle Sacre scritture giunge fino ai contenuti del linguaggio pubblicitario di oggi – passando per il colonialismo e il fascismo italiani – l’autentica ossessione della cultura e della società europee a porre «il bianco» al centro del proprio orizzonte simbolico e a immaginare «il nero» come elemento innaturale da dominare quando non da tentare di «sbiancare». Se nell’Africa Orientale Italiana – la denominazione imposta dal 1936 ai possedimenti coloniali di Roma nel Corno d’Africa dopo la conquista dell’Etiopia – i «sudici morelli» venivano trasformati in piccoli balilla per mezzo di un bagno «civilizzatore», decenni più tardi intere generazioni cresciute con Carosello hanno imparato che il popolare personaggio di Calimero, il pulcino nero, fosse riportato alla «normalità» attraverso «la cancellazione igienica dello sporco, della nerezza e quindi, implicitamente della blackness dalla cultura domestica italiana».