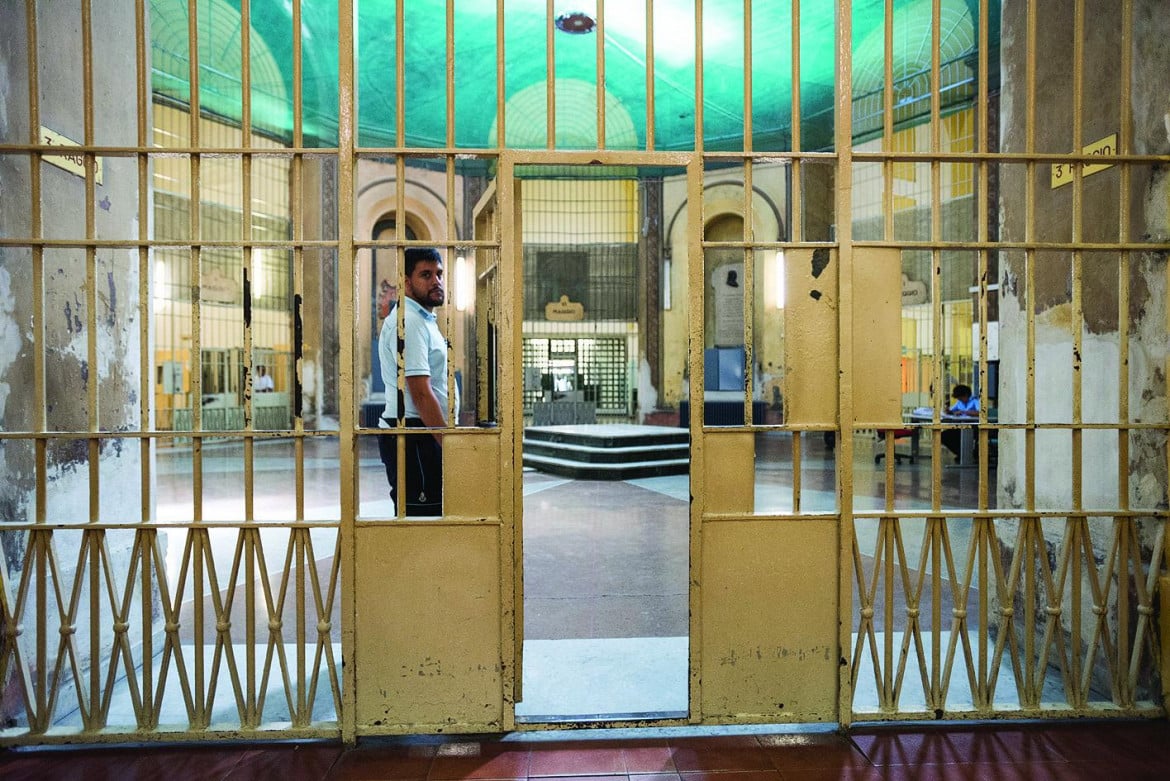

Bisogna riprendere un po’ il fiato, prima di scrivere sul carcere di questi giorni. Non aiuta il caldo, non aiuta la sensazione di difficoltà estrema che emerge da quelle mura non più in grado di non far vedere all’esterno quale segnale di abbandono si viva in quegli spazi. Soltanto chi non vuole vedere può dire di non sapere, perché obiettivamente i mezzi d’informazione stanno rendendo visibile in vario modo, ciò che invece amministrazione e talune istituzioni vorrebbero riparato da sguardi intrusivi. Anche chi pensa che alla sofferenza intrinseca alla privazione della libertà, quale misura a volte inevitabile e doverosa, possa aggiungersi un supplemento di sofferenza materiale, non vede o vedendo pensa che così la pena produca uno spendibile consenso. Solo costoro – e ce ne sono anche in chi ha responsabilità istituzionali – non vedono o vedono in modo annebbiato.

Ma, bisogna ritrovare il fiato necessario. Per comprendere l’inerzia di un agire politico che non è in grado di dare una direzione positiva per affrontare le maggiori difficoltà di una collettività sociale, limitandosi a registrarne le paure o a coltivarle; che non è in grado di riconoscere che anche chi ha sbagliato ed è in carcere è parte del suo stesso corpo e che è suo interesse, quale gestore della cosa pubblica, dare spazio per progettare un ritorno diverso dopo l’esecuzione di una pena, in grado di diminuire il rischio di recidiva: perché è interesse della collettività, della sua sicurezza e della sua economia investire perché il tutto non si riduca a sottrarre un po’ o molto tempo vitale.

INVECE SIAMO ANCORA QUI, alla paura anche di quei timidi provvedimenti che potrebbero dare maggiore beneficio a coloro che la magistratura di sorveglianza ha stabilito o stabilirà esserne meritevoli: la proposta di un ampliamento dei giorni di liberazione anticipata è riassumibile in questo e nulla più. Eppure spaventa; qualcuno si è azzardato a definirla un cedimento dello Stato e di corsa ha previsto un decreto – quello ormai nel rush finale della conversione in legge – che si limita a proporre alcuni lenitivi e qualche aumento di personale; non solo, ma complica le stesse procedure per ottenere ciò che già c’era, lasciando intravedere possibili idee future di cooperazione con altre agenzie da certificare a cui affidare alcuni casi. Il coniglio dal cappello è poi il ritorno alla figura del Commissario per l’edilizia penitenziaria – ipotesi già sperimentata nel passato e non certo con successo. Quindi più posti per detenere, nulla per valorizzare percorsi intrapresi, un po’ di operatori in più, ma lentamente e secondo previsioni che in molti casi erano già in corsa.

Conviene allora essere chiari: la sofferenza del sistema è drammaticamente evidenziata dal contatore dei suicidi che non trova pause – in media due ogni sette giorni fino a oggi e proprio ieri un altro ancora – è data dal parallelo contatore dei suicidi degli agenti di polizia penitenziaria – in media, a oggi, uno al mese – dalla mancanza eclatante di spazio vitale – 14.537 posti regolamentari in meno – dalla prevalente chiusura delle celle per molte ore della giornata, laddove non vi siano progetti o altro che consentano di uscire da questi densi luoghi nel corso del giorno; nonché dalla tensione interna che si esprime in ripetuti episodi di disordini all’interno di molti Istituti e dal personale, sempre chiamato a constatare, a cercare di ridurre e a volte a salvare.

TUTTI INSIEME questi fattori descrivono una pena che è nei fatti impossibilitata a rispondere a qualsiasi finalità rieducativa; non solo, ma che spesso è al di sotto del livello che rende il trattamento «contrario al senso di umanità».

Partiamo da qui, allora, al di là di tentativi di aggirare il tema. Perché solo partendo da qui si capisce la rispondenza ai requisiti previsti dall’articolo 77 della Costituzione: la necessità e l’urgenza perché non si decreta relativamente alla libertà personale per proporre cervellotiche modifiche di procedura, a volte riprese da esperienze di altri Paesi e quasi sempre ignare delle reali difficoltà vissute oggi dalle persone ristrette, da chi deve amministrarle e da chi deve gestire l’accesso a possibili modulazioni dell’esecuzione penale. Perché un provvedimento è necessario e urgente solo se realmente avvia il percorso per riportare l’esecuzione penale nel solco della civiltà del nostro Paese, oltre che della Costituzione.

Da qui, innanzitutto alcune azioni di emergenza e immediate: l’ampliamento della liberazione anticipata rientrerebbe in queste, insieme alla ripresa un po’ irrobustita dei provvedimenti timidamente adottati durante il periodo della pandemia circa la detenzione domiciliare per le persone fragili e la possibilità per semiliberi di non rientrare la sera in carcere e ai detenuti in permesso di prolungare la loro contingente situazione. Il tutto con il potenziamento della comunicazione con i propri affetti: un aspetto, questo che non è stato colto, se non nella misura ristretta di qualche telefonata in più al mese, in caso di necessità.

NON SAREBBERO certamente misure risolutive. Sarebbero però certamente distanti da quanto invece si discute nel nostro Parlamento, perché aprirebbero alla possibilità di ridisegnare nel medio periodo la fisionomia dell’esecuzione penale, incidendo sulla sua attuale connotazione che è prevalentemente configurabile come «detenzione sociale» – ho rubato il termine al sempre compianto Alessandro Margara. Per poi prevedere nel lungo periodo la messa a punto ai temi di fondo: a chi destinare residualmente la pena della privazione della libertà, quindi quale sia la capienza prevedibile e quale sia la progettualità per gli autori di reati gravi; quale sia il concetto di «sicurezza» che si vuole stabilire, recuperando la dimensione dinamica, ineludibile del controllare, interpretare e comprendere e la fisionomia professionale di chi deve esercitare questo ruolo. Solo allora il tema di un impianto architettonico ed edilizio capace di rispondere a queste esigenze, data l’estrema inadeguatezza di molte carceri, riacquisterebbe significato; non certo presentandolo ora in versione emergenziale, con l’implicito messaggio che tutto il tema si riassume soltanto nell’avere un numero maggiore di posti.

PUNTI di un programma di ripensamento: questo si voleva dal governo e questo avrebbe dato un segnale di comprensione della drammaticità che si vive oltre quelle mura. Questo non è quello di cui si è discusso nell’aula del Parlamento: neppure si è avuta una discussione ampia perché la paura di piccole lesioni lungo il muro di collaborazione della maggioranza ha fatto sì che si procedesse con il voto di fiducia, nonostante i tempi relativamente non stretti che separano dalla scadenza del decreto.

E non vale la pena invece sprecare parole di dettaglio sui singoli provvedimenti, capziosi, inadeguati e inefficaci; anche se li si vorrebbe rivestire – così come paradossalmente ha richiesto il Dipartimento riunendo tutti i direttori e i provveditori – con una narrazione amica, che si nutra di selezionati interlocutori e di rassicuranti rappresentazioni di ciò che non è. Richiedere, come è stato fatto in una riunione recente, alle proprie diramazioni territoriali, in particolare ai direttori e ai comandanti, di andare all’interno delle sezioni per parlare spiegare, illustrare i timidi (e insufficienti) passi compiuti è condivisibile; ma chiedere di essere compartecipi di una rappresentazione edulcorata, citando anche associazioni amiche e altre ostili, giornali amici e giornali ostili, come anche è stato fatto, è intollerabile. Forse un’eco dello stesso vizietto che su temi politici generali veniva esplicitato in una conferenza stampa in estremo oriente dalla presidente del Consiglio.