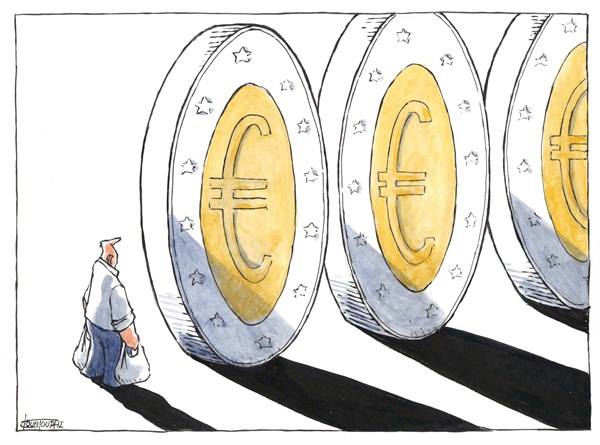

Il primo aumento dei tassi dopo 12 anni, deciso giovedì dalla Banca centrale europea appare una inversione di tendenza rispetto alle politiche monetarie ultra espansive adottate dopo la crisi del 2008.

L’obiettivo è chiaro: cercare di contenere un’inflazione che viaggia oltre l’8%, aumentando il costo del denaro e bloccando l’espansione dei bilanci delle banche centrali. Oltre ad aumentare i tassi, la Bce ha infatti, come la Fed, progressivamente bloccato gli acquisti di titoli di Stato che avevano ridotto drasticamente il costo dell’indebitamento pubblico. Lagarde ha però rilanciato l’impegno della Bce a intervenire per contenere l’espansione degli «spread» tra i titoli dei vari Stati. Insomma, si cerca un equilibrio tra parziale chiusura dei rubinetti monetari e tenuta dell’Euro in un contesto reso ancora più delicato dal conflitto in Ucraina.

Vedremo.

Intanto cerchiamo di comprendere l’effettiva portata di questo cambiamento. Preliminarmente c’è da considerare il contesto di provenienza. La svolta monetaria restrittiva attuata negli Usa nei primi anni Ottanta, vero passaggio di fase per chiudere con gli anni Settanta e l’iper inflazione, comportò un passaggio del costo del denaro dal 6 al 20%. I tassi d’interesse reali tornarono positivi.

Oggi siamo allo 0,5% e solo tornare al punto di partenza da cui il presidente della Fed Volcker impresse la svolta appare impensabile. Questo per dire come la moneta facile degli ultimi anni sia talmente andata in profondità nei meccanismi economico-finanziari da renderne la funzione non paragonabile rispetto ai periodi precedenti.

L’attuale aumento del costo del denaro si traduce in un aumento dei tassi nominali, ma non reali. Indebitarsi resta conveniente, in quanto l’inflazione erode il valore reale dei debiti, in particolare per chi si può avvantaggiare dell’inflazione stessa.

In questo senso la svolta della Bce apre più interrogativi di quanti ne riesca a risolvere. Fino a che livello di tassi nominali ci si spingerà? Sono pensabili tassi reali positivi come a inizio anni Ottanta? In tal caso, politiche monetarie restrittive possono veramente contenere l’inflazione?

Raffreddare investimenti e consumi quando l’inflazione è il prodotto di una crescita robusta della domanda alimentata da investimenti e redditi ha sicuramente un effetto sui prezzi, ma non è la situazione attuale. Anzi. L’inflazione è primariamente il prodotto di una deglobalizzazione selettiva, dell’aumento dei costi di catene produttive più corte, e viene scaricata sui salari che non crescendo nominalmente e perdono costantemente potere d’acquisto in termini reali. Gli investimenti non vivono certamente una fase da boom economico.

In fondo la contraddizione è evidente.

Da una parte Draghi e Visco ci hanno spiegato che le aziende sono costrette ad aumentare i prezzi perché producono in perdita per l’aumento dei costi di produzione, dall’altra ci dicono che i salari non devono rincorrere i prezzi, perché l’inflazione è temporanea e prodotto di un contesto geopolitico straordinario.

Questa narrazione non regge. Se l’inflazione è legata a un contesto temporaneo e straordinario, perché scomodare le politiche monetarie e non aspettare semplicemente che passi la «nuttata»? Forse perché l’inflazione non sarà una parentesi? Se non sono i salari ma i costi ad alimentare l’inflazione, le politiche monetarie restrittive come faranno ad essere efficaci? Si vuole deprimere così tanto la domanda da ridurre i salari nominali in un contesto di crescita dei prezzi?

La sensazione è che la profondità e l’efficacia della svolta monetaria della Bce e della Fed siano tutte da verificare. Le recenti scelte, dunque, appaiono sotto il segno del navigare a vista, cercando di coniugare interessi finanziari e sostegno alle imprese, in particolare esportatrici, ma senza avere alcuna prospettiva di grande respiro.

Le crisi politiche in giro per l’Europa ogni giorno confermano questa sensazione.