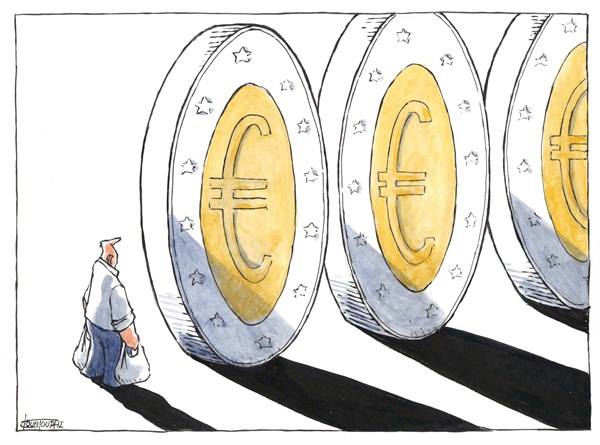

Il “blitzkrieg” (guerra -lampo) dell’inflazione

La Commissione europea prevede un’inflazione media annua al 3,2% per il 2024 e al 2,2% nel 2025. In un paio di anni si raggiungerebbe un valore considerato ottimale dalle principali banche centrali. Intanto quale bilancio possiamo fare di questa fiammata inflazionistica? Chi ha perso, chi guadagnato? Nel 2023 i prezzi delle materie prime sono scesi rispetto al picco del 2022, ma l’inflazione resta piuttosto elevata, la Commissione prevede al 5,9%. Invece per il 2024, pur in presenza di una discesa del prezzo del petrolio, si annuncia nuovamente un aumento dei prezzi complessivi delle materie prime. Queste contraddittorie parabole ci dicono che l’inflazione non era semplicemente il risultato dell’aumento dei costi delle commodity o del conflitto in Ucraina (scoppiato dopo l’inizio della spirale inflazionistica).

Questi fattori si inseriscono in una molteplicità di cause, congiunturali e strutturali: il rimbalzo della domanda post-covid, le conseguenti strozzature produttive, gli effetti sulla domanda dell’interventismo monetario delle banche centrali e delle politiche fiscali degli Stati.

A ciò va aggiunto l’effetto della deglobalizzazione selettiva e delle collegate tensioni geopolitiche che hanno aumentato i costi, ridotto la concorrenza in molti campi, agevolato una “speculazione” che ha alimentato l’inflazione da profitti. La crescita dei prezzi ha innanzitutto premiato questi ultimi. I salari non si sono adeguati all’inflazione, finendo per pesare meno sui costi delle aziende. La riduzione dei salari reali si è trasformata in maggiore redditività per il capitale o ha permesso di scaricare sul lavoro l’aumento dei costi.

L’attuale frenata della crescita dei prezzi è appunto solo una frenata. Il livello dei prezzi raggiunto nel biennio appena trascorso viene consolidato. Con buona pace degli interventi una tantum dei governi Draghi e Meloni, i prezzi non tornano al periodo precedente il 2022.

La redazione consiglia:

Miliardi «a grappolo» sul business della guerraNella migliore delle ipotesi, i salari nei prossimi rinnovi contrattuali recupereranno soltanto qualche punto percentuale, mentre la riduzione temporanea del cuneo fiscale pagata dalla fiscalità generale finirà per essere soppesata a vantaggio delle imprese. Si aggiunga poi che l’aumento dei prezzi incide maggiormente sulle fasce sociali più deboli. L’inflazione elevata ha favorito i profitti delle aziende e, contemporaneamente, ha svalorizzato i debiti (pubblici e privati) e ha ridotto i rendimenti finanziari in termini reali. Ma il rialzo dei tassi d’interesse da parte delle banche centrali, se lascia seri dubbi sull’efficacia del contenimento dei prezzi, ne lascia pochi sull’effetto sostegno alle banche e al sistema finanziario più in generale.

La decisione di rialzare i tassi, molto diffusa nei principali paesi (fatto salvo il Giappone, nonostante un’inflazione paragonabile a quella europea), ha determinato di fatto una crescita degli interessi sui prestiti di ogni genere, dai mutui ai titoli di Stato, contribuendo a rialzare tutti i rendimenti. Le borse viaggiano verso nuovi massimi e le banche italiane, nonostante una riduzione della domanda di mutui, fanno segnare quei “super-profitti” che gli ultimi due governi non sono riusciti neanche a tassare. Contemporaneamente il rialzo dei tassi ha raffreddato l’economia e ha ridotto la domanda di beni e investimenti produttivi. Ha contribuito, in questo modo (anche se probabilmente in misura contenuta), al contenimento dell’inflazione, ma al costo di un rallentamento economico che sfiora nuovamente la stagnazione.

Per la rapidità con cui è arrivata e ora va riducendosi, l’inflazione è stata una sorta di blitzkrieg (guerra lampo) che ha finito per colpire mondo del lavoro e piccoli risparmiatori e avvantaggiare finanza e grandi imprese. Perlomeno nel prolungato periodo inflattivo degli anni Settanta erano cresciuti anche i salari e si erano ridotte le diseguaglianze, mentre ora sembrano aumentare irrimediabilmente.