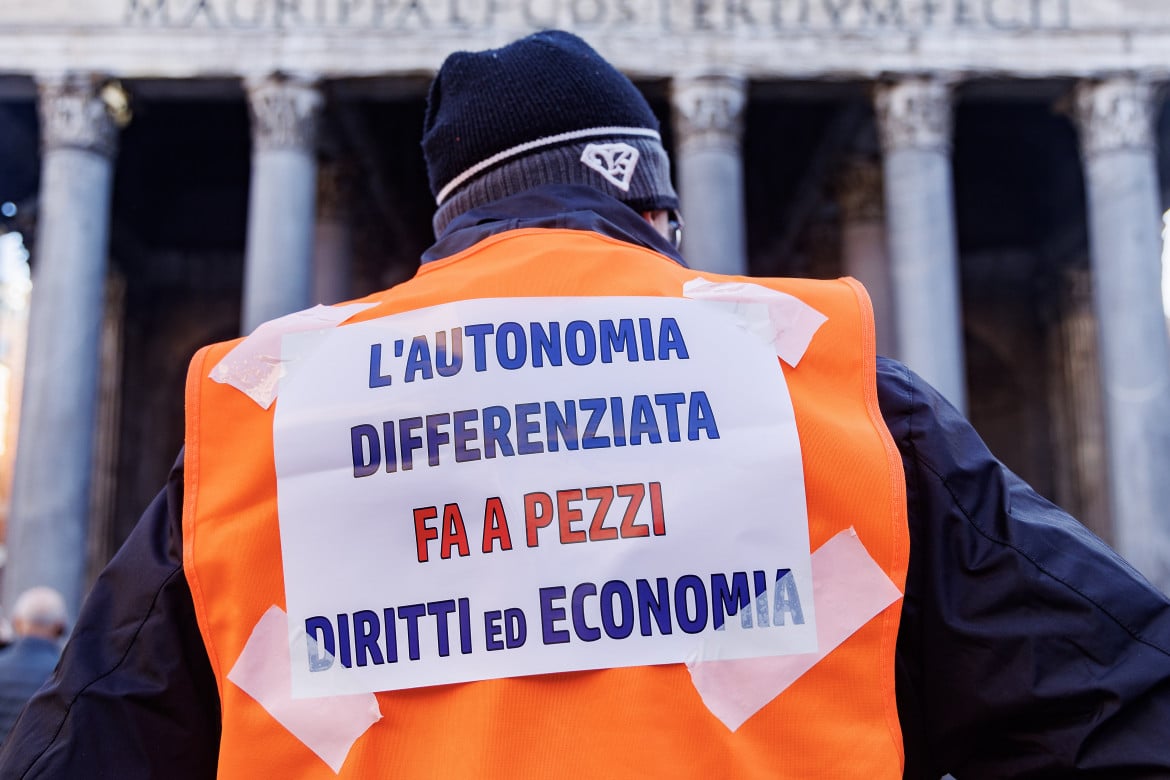

I diritti dei cittadini non sono quelli delle regioni

Molti segnalano i rischi per l’unità del paese, per le sue possibilità di sviluppo e per l’uguaglianza tra i cittadini che derivano dall’autonomia differenziata, legge appena approvata definitivamente dal parlamento. Ma nella sanità il regionalismo differenziato già esiste e si manifesta in differenze rilevanti. Differenze nella quota del fondo sanitario statale riconosciuta alle 19 Regioni e alle 2 Provincie autonome cui la riforma del Titolo V della Costituzione del 2001 ha affidato la gestione del Servizio sanitario nazionale. Ma ancora più rilevanti sono le differenze regionali che caratterizzano la spesa privata per la salute. E ci sono notevoli differenze anche nel trasferimento netto di risorse economiche tra le regioni per la mobilità sanitaria dei loro cittadini.

L’insieme di queste differenze si traduce in uno squilibrio che penalizza fortemente le regioni in maggiore difficoltà economica e sociale.

Se si considera infatti la distribuzione del fondo sanitario tra le regioni, le tre regioni con il valore per residente più elevato sono la Liguria, l’Umbria e la Toscana e quelle con il valore più basso la Calabria la Campania e la Basilicata con una differenza tra l’ultima e la prima in classifica (Calabria e Liguria) che si avvicina al 10%.

Quando si aggiunge al conto la quota di spesa privata la classifica si modifica in testa ma rimane sostanzialmente invariata in coda. Le tre regioni con la spesa pro-capite più alta sono la Lombardia, l’Emilia-Romagna e la Liguria, quelle con la spesa più bassa Calabria, Basilicata e Campania. Cambia però la forbice poiché la spesa dell’ultima, di nuovo la Calabria, diventa di oltre il 20% inferiore a quella della prima classificata, in questo caso la Lombardia.

Quando si tiene infine conto anche della spesa legata alla mobilità si rileva un ultimo travaso di risorse dalle regioni più povere a quelle più ricche. Il saldo netto della mobilità sanitaria corrisponde alla differenza tra il valore delle prestazioni che una regione acquista dalle altre per l’assistenza ai suoi residenti e i proventi che ricava dall’assistenza fornita nelle sue strutture a residenti di altre regioni.

In questa particolare graduatoria le tre regioni con il saldo negativo di mobilità più elevato sono la Calabria, la Campania e la Sicilia con un saldo negativo cumulato di circa 650 milioni e quelle con il maggior saldo positivo Veneto, Lombardia ed Emilia-Romagna che nel loro insieme cumulano maggiori entrate per circa un miliardo. Dal punto di vista finanziario sembra difficile immaginare un regionalismo ancora più differenziato e sembrerebbe più logico semmai un regionalismo riequilibrato. Soprattutto sei si considera il peso preponderante che la spesa sanitaria pubblica ha sui bilanci regionali, in tutti i casi prossima al 75% e ancora di più se si prende atto della crescita costante di una spesa sanitaria privata che privilegia le regioni più ricche e che già oggi ha superato il 25% della spesa sanitaria totale nonostante la probabile sottostima della quota di spesa sommersa.

In un sistema sanitario che ha da tempo adottato i valori del mercato e dell’efficienza economica, queste palesi disuguaglianze sono spesso spiegate, se non giustificate, con un richiamo alla maggiore qualità e alla maggiore quantità dei servizi forniti fino a suggerire che sarebbe più conveniente continuare a investire di più nei sistemi regionali che funzionerebbero meglio. Esistono strumenti diversi per verificare quanto bene funzioni un sistema sanitario in relazione alle spese sostenute per il suo funzionamento, ma l’approccio più semplice e diretto è forse quello di misurare la mortalità standardizzata della popolazione adulta e valutare da un lato se a una maggiore spesa corrisponda una riduzione equivalente della mortalità e dall’altro se una maggiore disponibilità di risorse e quindi, almeno in teoria, una maggiore disponibilità di servizi riesca a raggiungere in modo uniforme tutta la popolazione.

Per dirla in altri termini confrontare i sistemi sanitari delle diverse regioni in base alla loro efficacia, e cioè a quale mortalità standardizzata siano associati, e alla loro equità e cioè a quanto la mortalità sia indipendente dallo stato socioeconomico della popolazione.

La mortalità nella popolazione adulta delle regioni italiane, standardizzata per età e per sesso, e la sua distribuzione per livello di istruzione è stata oggetto nel 2019 di un’analisi accurata, condotta con grande rigore metodologico e basata su grandi numeri (A. Petrelli, L. Frova). Sembra emergere una riduzione della mortalità standardizzata con l’aumento della spesa sanitaria, ma, contemporaneamente si osserva, nella gran parte delle regioni con elevata spesa sanitaria pro capite, una maggiore differenza nella mortalità tra i livelli di condizione socioeconomica, come se i benefici di una maggiore spesa non si distribuissero in modo omogeneo tra i cittadini. Da un lato ai livelli più elevati di spesa regionale corrisponde una riduzione della mortalità, dall’altro in 7 delle 10 regioni con la spesa più elevata e anche più ampio il divario nella mortalità tra i cittadini con il livello di istruzione più elevato e quelli con il livello più basso. La Lombardia presenta ad esempio una mortalità del 10% inferiore a quella della Calabria ma in Calabria la differenza nella mortalità tra i livelli estremi di istruzione è del 20% e in Lombardia del 40%.

In attesa del regionalismo differenziato la sanità è dunque già terribilmente disuguale tra regioni ricche e regioni povere mentre all’interno delle regioni più ricche e sviluppate si osserva una disuguaglianza tanto elevata da apparire anch’essa davvero inaccettabile. Forse varrebbe la pena di cambiare l’asse della discussione dai diritti delle regioni a quelli dei cittadini.