Quando, nel 2000, l’Accademia di Svezia premiò, per la prima volta nella sua storia, un corpus di titoli in lingua cinese, motivando la scelta di Gao Xingjian in quanto autore di «un’opera… segnata da una amara presa di coscienza e ingegno linguistico», Gao era già cittadino naturalizzato francese, essendo diventato persona non grata per il governo di Pechino in quanto dissidente, la cui opera era bandita entro i confini geopolitici della Repubblica Popolare. Vittima della Campagna contro l’Inquinamento Spirituale del 1983, costretto alla «rieducazione attraverso il lavoro manuale», Gao è stato bersaglio di numerosi attacchi ideologici anche da parte dell’élite intellettuale più conservatrice, che condannava la sua vena sperimentale spesso orientata all’Occidente. Abbandonò dunque la capitale per non farvi più ritorno, eleggendo la Francia a sua nuova patria spirituale ed estetica.

Nel 1988 si stabilì a Parigi, per lui sineddoche di una Europa di libertà e di bellezza, dove poteva comunicare nella lingua in cui si era specializzato nei suoi studi accademici, continuando a dipingere e a scrivere, e individuando nel proprio lavoro la sua ragion d’essere. Al tempo stesso romanziere, scenografo, poeta, drammaturgo, pittore, teorico e critico d’arte e letterario, Gao Xingjian rifiuta ogni attribuzione di identità nazionale, scegliendo piuttosto di dimorare nelle sue due lingue, cinese e francese, e nelle sue numerose espressioni estetiche. La lirica è per lui intuizione, evocazione e insieme immaginazione, e arriva a fondersi con gli altri generi e le altre forme d’arte, persino con il teatro, il cinema e la pittura: lo testimonia efficacemente la raccolta di poesie Spirito errante pensiero meditativo Tutte le poesie (La Nave di Teseo, pp. 320, € 30,00), che fin dal titolo dà una preziosa indicazione sull’essenza dell’opera: lo «spirito errante» e il «pensiero meditativo» prendono infatti corpo nella parola poetica: «devi sapere – vi si legge – che parlare a se stessi/ è il fine del linguaggio/e che il pensiero vagabondo/ è il senso stesso della poesia». E ancora: «ciò che è percepito/ è il poeta che lo dice/ ciò che non lo è/ è lasciato alla filosofia».

I versi di Gao Xingjian non vanno, tuttavia, interpretati come pura incarnazione di riflessioni meta-poetiche o pure speculazioni metafisiche, perché sono mossi, invece, dall’intento di restituire un ritratto dell’uomo nella sua natura – «il Diavolo ha gli zoccoli / Dio fluttua tra le nuvole / tu sei il solo a piedi nudi» –, e nella sua dimensione reale: «gli uomini sanno farsi passare tutti per angeli/ e far passare i loro avversari per diavoli/ sanno tutti mostrarsi melliflui/ e sputare ingiurie sanguinose sugli altri». L’esperienza della condanna ideologica, del distacco e dell’esilio, insieme alla disillusione nei confronti di un Occidente in cui la libertà è soffocata dalle leggi del mercato e dal «politicamente corretto», portano Gao a una nuova consapevolezza: «è meglio tornare dove si trova uno spirito/e rivenire a una creazione interiore/ con grande naturalezza dipingere un cerchio/e indietreggiare di un passo/ per mutare la tua esistenza in osservazione/ aprire così un altro occhio di saggezza/ per trasformare questo oggetto in giudizio estetico».

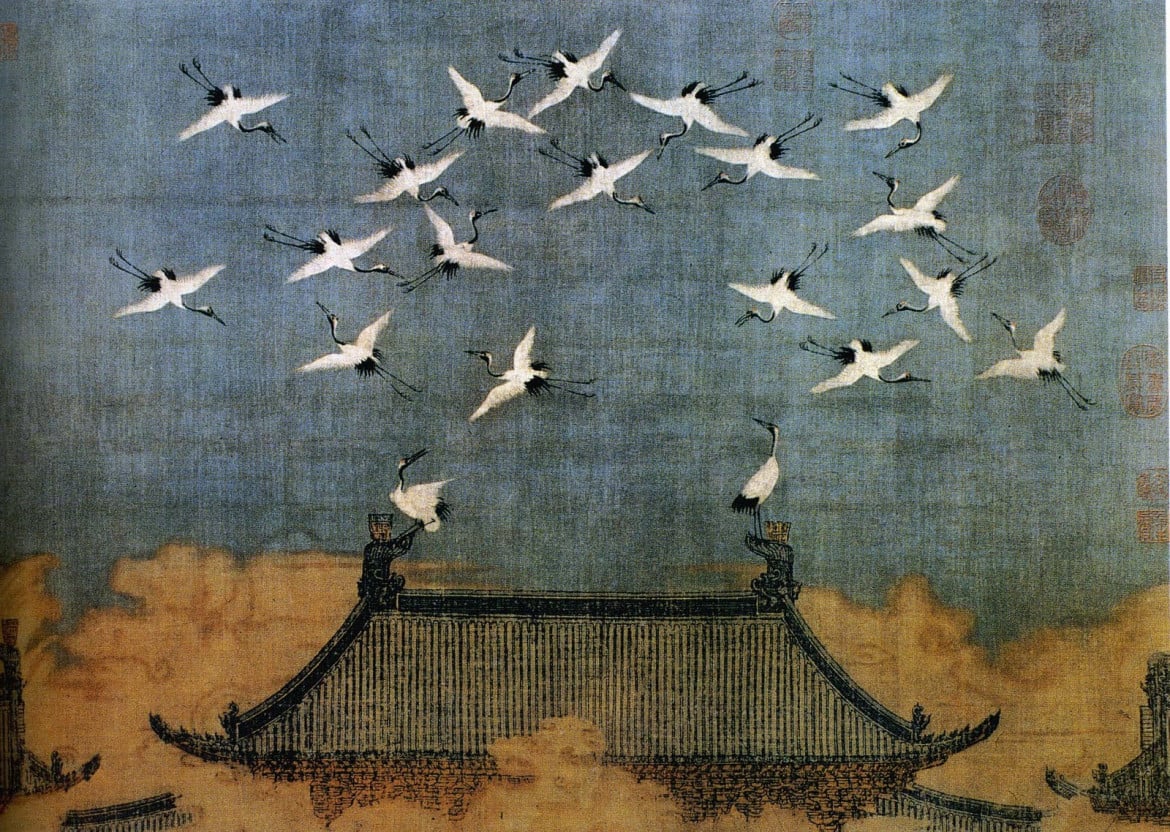

La libertà esiste soltanto nel dominio dell’arte, quello stesso ambito in cui si può ritrovare la Bellezza, che per Gao Xingjian si traduce nell’ «appello a un Nuovo Rinascimento». Testimone di un’evoluzione biografica e insieme della maturazione intellettuale di Gao tempo e nello spazio, Spirito errante pensiero meditativo è un’opera coraggiosa, la cui importanza deriva dall’offrire al lettore un’esperienza lirica proteiforme, dove sono riprodotti anche alcuni dei dipinti a china di Gao, in contrappunto alla parola poetica, anch’essi una forma della poesia, sebbene non verbale. Nonostante ne porti il titolo, il libro non traduce il primo manifesto apparso a Taiwan nel 2012, in lingua cinese, bensì reinterpreta la sua edizione francese, nata dalla collaborazione dell’autore con Noël Dutrait. I testi nella lingua di partenza sono a fronte, ciò che permette di avvicinarsi al «mondo di Gao» e alla sua poetica bilingue: prevalentemente in francese, solo di alcuni si può dire che siano «originali» coerentemente a quanto si intende nella filologia della traduzione; molto più spesso sono già mediati dalla penna esperta del sinologo Dutrait. Poiché in questa edizione italiana si avverte in filigrana la carenza di una solida competenza della lingua e della cultura cinese, molto è andato perso, ma di quel che resta vale certo la pena fare esperienza.