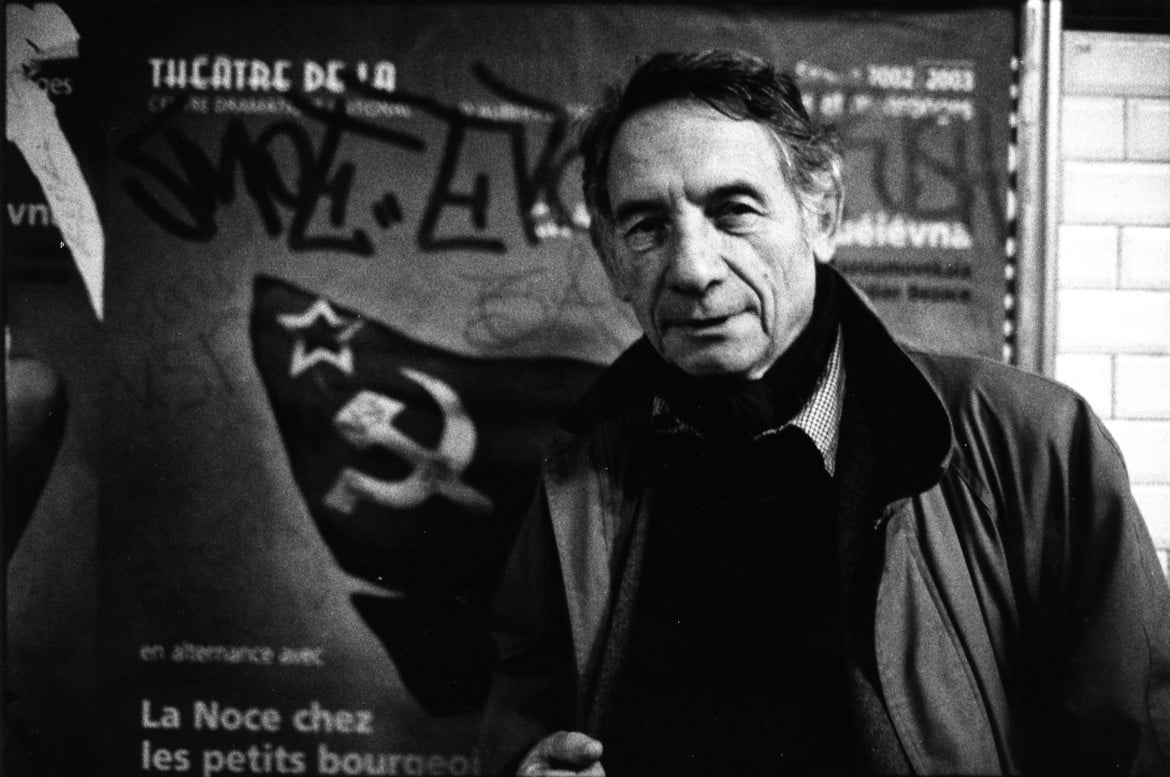

«Il colore distrae. Fotografare una guerra a colori mi pare immorale». È una delle tante frasi di Mario Dondero che danno il segno della sua cifra umana, stilistica e professionale.

È stato un fotografo «onnivoro», come amava definirsi, che inseguiva i volti e i gesti sui set cinematografici, nello studio di un grande scrittore, semplicemente in qualche campagna del Sud Italia. È stato un reporter del maggio francese, delle rivolte operaie di un’Italia ribelle e persino un fotografo di moda quando si doveva far di necessità virtù. Ma anche lui, come tutti i fotoreporter, ha dovuto fare i conti con la guerra. Rigorosamente documentata in bianco e nero.

Il suo primo incontro precede l’esperienza partigiana in Val d’Ossola che segna i suoi sedici anni. Succede quando, sfollato a San Colombano dopo l’8 settembre, dà una mano a due prigionieri alleati appena scappati da un campo di concentramento. Li nasconde nel granaio di un parente. Poi va in montagna. La fotografia arriva molto più tardi e dopo le prime esperienze di giornalismo scritto: cronista a l’Unità, conosce Filippo Gaja dell’agenzia «Attualfoto» che gli insegna i primi rudimenti di quella che poi sarà la sua vera professione. Ma forse l’innamoramento per la fotografia arriva con gli scatti di Robert Capa che Alfa Castaldi mostra agli amici ai tavolini del bar Giamaica: «Lo stile di Capa – dirà – mi ha ispirato più di qualsiasi altro». Capa è un uomo il cui nome è legato alla guerra, alle guerre: sue le foto dello sbarco in Normandia. Suoi i celebri scatti durante la guerra di Spagna.

La guerra, quella “fredda” tra Est e Ovest, o quella caldissima dei conflitti africani, entrano nel suo obiettivo. «Il mio continente di elezione – dice – rimane l’Africa». Pubblica reportage per Jeune Afrique, Afrique-Asie, Demain l’Afrique. Copre il conflitto tra l’Algeria e il Marocco nel 1963. Nel ’70 è in Guinea-Bissau dove documenta la lotta di liberazione contro i portoghesi. Ma c’è anche l’Europa d’Oltrecortina (a Berlino seguirà la caduta del muro vista da Est), la guerra a Cipro, il conflitto nell’Irlanda del Nord. L’ultimo viaggio lontano è in Afghanistan, con Emergency cui è legatissimo.

«Sebbene mi sia recato su diversi fronti di guerra, non mi sono mai sentito uno specialista del genere, per un orrore profondo verso il massacro di esseri umani. Il motto di Jacques Prevért – Quelle grande connerie est la guerre – è sempre stato presente nel mio spirito». Epperò i fotografi ci vanno. «Mi sono fatto l’idea – dice – che è proprio il gusto del rischio la molla principale. Il desiderio di verificare con un barometro immaginario, nella cruda violenza della guerra, il proprio coraggio. Non è questo il mio movente, che è invece il desiderio di offrire documenti che registrino il dolore, l’orribile inutilità della guerra.

E sono la passione, l’impegno civile e la curiosità che restano il grande motore. Diversamente, il fotogiornalismo è soltanto una sequenza di scatti senz’anima».