Marie lavorava nel laboratorio di una fabbrica, Linda era consulente dell’Università di Washington, Bob faceva il contabile in una ditta di articoli di legno in Oregon, mentre sua moglie Anita era arredatrice, Don era responsabile di un’azienda di software e dopo aver viaggiato per anni tra Hong Kong, Parigi, Sydney e Tel Aviv si era stabilito in California. Su di loro, come su centinaia di migliaia di altri americani, perlopiù appartenenti al ceto medio, si è abbattuta quella che negli Stati Uniti hanno ribattezzato come «la Grande Recessione», la crisi inaugurata con il crollo dei mutui sub-prime nel 2008 e che ha portato nel decennio successivo, e fino ad oggi, una fetta crescente della popolazione a perdere casa e lavoro e a doversi inventare un nuovo modo per sopravvivere. Privi di pensione o delle tutele del welfare, stretti tra l’impossibilità di permettersi un’abitazione – negli ultimi quindici anni i pignoramenti da parte delle banche hanno superato il milione e mezzo – e i salari da fame, in migliaia hanno scelto di attraversare il Paese, vivendo in camper e roulotte, mantenendosi grazie a impieghi saltuari o stagionali, oppure lavorando presso le aziende pronte ad approfittare di questa manodopera non stanziale, come il progetto CamperForce lanciato da Amazon a Fernley, in Nevada.

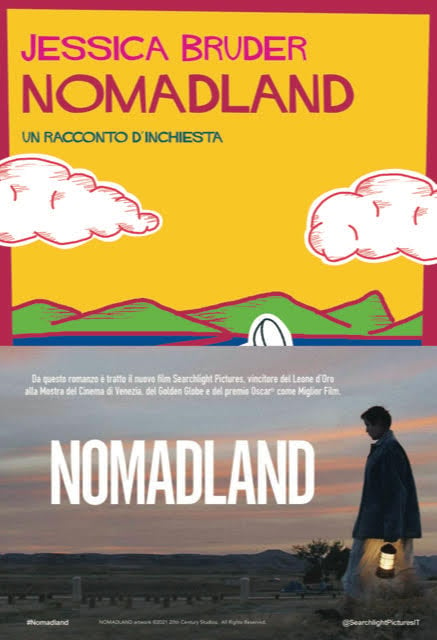

Dopo aver condiviso per mesi la loro sorte, percorrendo decine di migliaia di chilometri a bordo di un furgone, e lavorato all’indagine per oltre tre anni, è il volto di questa America ferita, colpita al cuore dalla fine di ogni certezza e garanzia, ma ciononostante ancora decisa a lottare per una vita degna di questo nome, cui Jessica Bruder dà voce in Nomadland (Clichy, pp. 384, euro 17, traduzione di Giada Diano). Un «racconto d’inchiesta», da cui la regista Chloé Zhao ha tratto l’omonimo film interpretato da Frances McDormand e vincitore di tre Oscar che, come indica la citazione di Leonard Cohen che apre il libro – «C’è una crepa in tutto. È così che entra la luce» -, mostra cosa significhi lottare con un sistema sociale iniquo e pericoloso senza dimenticare la propria umanità e il proprio anelito a gioia e libertà. Bruder presenterà questo pomeriggio il suo lavoro al Salone del Libro di Torino insieme a Claudia Durastanti (ore 15,30, Sala Internazionale, Padiglione 1).

Al nostro primo incontro, molte delle persone che ho intervistato per quest’inchiesta, parlavano della loro esperienza come di «un’avventura», del fatto che avevano in qualche modo scelto di vivere così, in modo più libero e senza vincoli. Tre giorni dopo però, quando si sono accorti che non me ne ero andata e restavo anche io lì a vivere in un camper accanto al loro, hanno cominciato a raccontarmi dei debiti che avevano contratto e che non erano riusciti a ripagare, del lavoro che avevano perduto o di come fosse diventato improvvisamente impossibile mantenere lo status e i consumi a cui erano abituati un tempo. Come è normale che accada, in molti fanno fatica a riconoscere fino in fondo i reali contorni della situazione in cui si sono trovati. Detto questo, ritengo sia davvero importante sottolineare un fatto: malgrado tutto ciò, queste persone rivendicano che si sia trattato di una libera scelta. Hanno perso quasi tutto, non sono però disposte a privarsi anche della loro dignità. E io credo profondamente nella dignità.

Nel libro cita più volte quanto narrato da John Steinbeck in «Furore» rispetto ai lavoratori degli anni Trenta: la condizione che fuoriesce dalla sua inchiesta è simile a quella?

Una delle grandi differenze è che la Grande Depressione è stata vissuta come un’anomalia fugace. Quegli operai pensavano che, una volta finita, sarebbero stati riassorbiti nella middle class e avrebbero avuto di nuovo un tetto sopra la testa e un lavoro pagato dignitosamente. Le persone che ho incontrato, invece, non immaginano di recuperare in alcun modo la loro vita precedente. Non pensano che ad un certo punto arrivi la cavalleria a salvarli e ripongono ben poca fiducia nella capacità del governo di venire loro in aiuto. È buffo perché in molti mi hanno chiesto se fossero dei sostenitori di Trump, quando invece si possono definire come «post-politici», nel senso che vivono al di fuori della società, del tutto disincantati rispetto al potere e alle istituzioni.

Più che la fine del capitalismo americano la sua inchiesta sembra raccontarne una profonda ristrutturazione a discapito dei lavoratori. Così, nel deserto del Nevada è stato smantellato dopo mezzo secolo il centro minerario e industriale di Empire e inaugurata «la città» di Amazon.

Descriverei il vero cambiamento in atto nel sistema produttivo americano nei termini di un’economia che sta progressivamente divorando la democrazia. Il mercato può fare molto per il benessere della società, ma quando la società è sottomessa in tutto e per tutto a queste regole, l’esito può essere disastroso. E è questo che è accaduto al mio Paese come raccontano le biografie delle persone che ho incontrato.

La CamperForce di Amazon, che offre le piazzole di sosta, acqua e corrente elettrica a questi lavoratori nomadi può essere considerata la nuova versione delle fabbriche di un tempo?

In realtà le differenze sono molte. A Fernley il lavoro è organizzato su base strettamente individuale, ciascuno ha il proprio compito e dei tempi prestabiliti per portarlo a termine. Inoltre, al di là del fatto che Amazon conceda le piazzole di sosta ai camper dei suoi addetti, proprio questo tipo di concezione del lavoro rivela la vera natura del progetto di Jeff Bezos: non farsi carico delle condizioni della manodopera, pagarla il meno possibile e sfruttarla al massimo.

Queste persone, a cominciare da Linda che vive in una roulotte di tre metri e che lei ha incontrato per più di un anno, si sono aperte, le hanno confidato aspetti intimi della loro esistenza, non temendo di mettere in evidenza le proprie ferite. Come si è costruito questo rapporto e una tale fiducia?

Nel tipo di inchiesta va sotto il nome di «immersion journalism, non si tratta solo di osservare qualcosa e di descriverla ma, per quanto possibile, di starci dentro, farsi attraversare da quanto accade, condividere ciò che gli interlocutori ci raccontano. Così, non ho solo realizzato moltissime interviste con queste persone, ma ho passato davvero tanto tempo con loro prima di scrivere una sola riga. Amo le persone ma sono un po’ timida e Linda mi ha accolta, non mi ha mai cacciata via. Ci piace bere un caffè in compagnia, amiamo gli stessi cani e credo che piccole cose come queste ci abbiano aiutato a far crescere una confidenza reciproca.

All’inizio del libro scrive che ognuno di loro ha dovuto, in qualche modo, imparare a «sopravvivere all’America». Cosa resta del sogno americano al termine del suo viaggio?

Credo che il sogno americano sia sempre rimasto solo una bella idea, non sia mai andato oltre lo stadio dei buoni propositi. Quella promessa si è sempre infranta sullo scoglio rappresentato dal modo in cui nel mio Paese si sono posti forti limiti all’eguaglianza: in base alla razza, al genere, alla classe sociale. Credo che questo sogno stia marcendo da tanto tempo, ma la puzza comincia a sentirsi distintamente solo ora. Siamo in una fase difficile in cui dobbiamo inventarci «un sogno» che stavolta funzioni per tutti: questo è ormai chiaro a molti e si deve lottare per realizzarlo.

Se l’inchiesta da cui è nato «Nomadland» ha rappresentato una sorta di immersione in questo mondo, cosa ha riportato in superficie alla fine, cosa ha appreso dalle persone che ha incontrato?

La prima cosa che credo di aver appreso riguarda la solidarietà, il modo in cui tutti si sostengono a vicenda in assenza di reti sociali pubbliche, di un welfare degno di questo nome. E poi ho riportato con me molti quesiti che riguardano la difficoltà che spesso abbiamo a cambiare anche piccoli aspetti delle nostre vite, quando invece ho condiviso per mesi l’esistenza nomade di persone che sono state costrette a cambiare tutto e lo hanno accettato con una dose significativa di creatività.