Brodskij, verso il destino, un apologo nel lessico navale

Nel 1962, dieci anni prima di essere espulso come persona non grata, il massimo poeta del secondo Novecento russo, Iosif Brodskij, debuttò sulle pagine di un periodico per l’infanzia con una filastrocca metafisica dai toni agrodolci, ora tradotta per la prima volta, con un sontuoso corredo di immagini, sotto il titolo La ballata del piccolo rimorchiatore (traduzione di Serena Vitale, Adelphi, illustrazioni di Igor’ Olejnikov, pp. 32, € 18,00).

Anteo è il nome altisonante scelto per il protagonista non umano cui spetta la parola: un’imbarcazione di servizio, la cui esistenza è fatta di una meccanica routine, dimessa e ogni giorno uguale; che non varca mai il limite delle acque del porto, né cede agli allettamenti delle navi-sirene forestiere che ha il compito di trainare, ma resta «lì dove di lui hanno bisogno». L’allusione è al destino del poeta in Russia, da Puškin in poi, come Brodskij se lo figurava allora, poco più che ventenne: non immaginava – ma «la vita mette ben pochi a parte di ciò che fa di loro», scriveva Pasternak in un’opera giovanile – che sarebbe stato costretto a gettare le ancore ben oltre le rive di Pietroburgo.

L’eroe della ballata non fatica a convincerci della sua natura senziente, dolente: descrive il suo ordinario, nautico vivere sospeso tra cielo e mare, il carbone di cui si nutrono le metalliche viscere del suo organismo colato nel ferro, fatto di ciminiere, cordami e tubature. Nell’arco di una giornata-tipo, raccorda infanzia, maturità e senescenza in pochi versi incerti tra fedeltà alle radici e malia dei paesi lontani, con la quinta della Nevà a fare da contraltare al lussureggiante esotismo immaginato.

La cornice pietroburghese delimita l’orizzonte del desiderio, il confine forzato delle aspettative: l’anelito agli spazi aperti (alla libertà) non potrebbe essere più cristallino. Diviso tra il trasporto per lo scenario in cui ha ragione di esistere e il richiamo dei magici lidi evocati dai piroscafi stranieri – nella babele di lingue in cui lo apostrofano – il rimorchiatore (traghettatore?) sceglie di rimanere, di andare incontro al suo destino.

Il sibillino apologo si veste dei cliché del folclore, adotta un ritmo flottante imperniato sullo schiocco dei monosillabi, scandito dalle ripetizioni circolari del racconto di fiaba. Svelando però fin dall’inizio la reale portata delle antinomie abbozzate: patrio/straniero, tacere/gridare, realtà/sogno, fatica/riposo. Ma anche, più sottilmente: collettività/isolamento, apparire/scomparire. O ancora, la basilare contrapposizione da cortina di ferro tra noi/voi, qui/là.

La fascinazione per il lessico navale non sorprende troppo, nel figlio di un ufficiale della Marina sovietica (in Una stanza e mezzo, con «i piedi sulla costa dell’Atlantico», Brodskij ricorda il padre avvolto dall’aura di splendore della sua uniforme), e non resterà un unicum, nella sua opera: basti pensare alla più impegnativa Ninnananna di Cape Cod, del 1975, o all’immagine del rimorchiatore associata all’idea di libertà che si riaffaccia nei Versi di Aprile, in cui «giunto alla canizie», l’io lirico «guarda il rimorchiatore che tra i ghiacci cerca la foce».

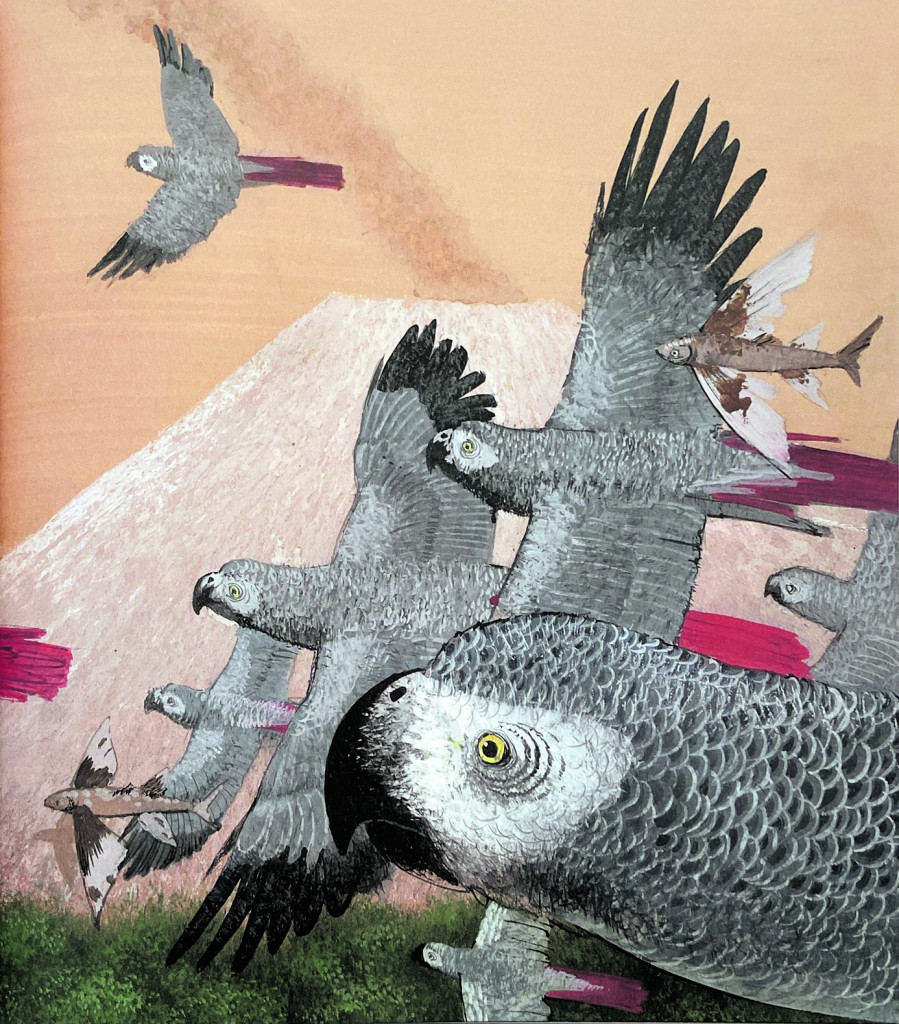

La traduzione insegue le movenze di fiaba dell’originale, mentre l’ironica magnificenza delle illustrazioni compensa l’assenza di un commento critico (non previsto in un’edizione destinata a un pubblico non adulto): come nel caso del tableau quasi interamente occupato dalla Sfinge sulle rive della Nevà – effigie inesistente in questi versi ma presente in altri testi brodskiani che richiamano la Semiramide del Nord. Olejnikov traduce in vividi itinerari fantastici i vagheggiamenti del rimorchiatore, ne interpreta le impalpabili, brumose marine e le suggestioni dei «merletti delle gru»; ingigantisce i dettagli e spiazza con proporzioni inusuali, o racconta la gaia animazione dell’equipaggio umano presente a bordo.

Molteplici gli intrecci che si accavallano in questa salmastra ballata capace di approdare alla boa del tragico: i lampi di genialità dissidente del giovanissimo autore e la sua nostalgia «anticipatoria»; l’idea della devozione alla missione di poeta, dalla nobile tradizione ottocentesca, e il suo risvolto utilitaristico di stampo sovietico; gli squarci sulla vita recondita delle macchine, nota solo ai poeti, e le segrete reminiscenze di modelli del calibro di Rime of the Ancient Mariner. Alle radici di una poesia che andrà via via infittendosi di un indistricabile reticolato di simboli.

I consigli di mema

Gli articoli dall'Archivio per approfondire questo argomento