Pubblicato 2 anni faEdizione del 8 ottobre 2022

Luca Celada, LOS ANGELES

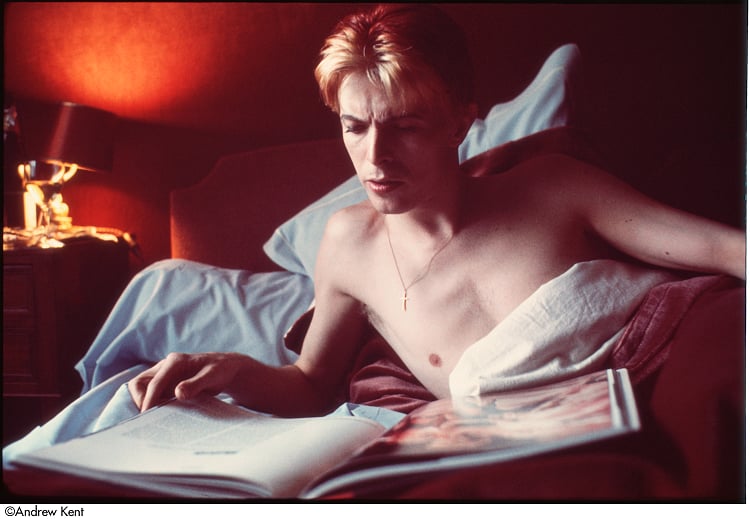

Nel curriculum di Brett Morgen (classe 1968) figurano documentari su sport, politica e musica, con specializzazione in biografie. Tra queste, quella che ripercorre la vita e il lavoro della primatologa Jane Goodall (Jane, 2017) e quella dedicata a Bob Evans (The Kid Stays in the Picture), leggendario produttore della Paramount che nei seventies sfornò classici a ripetizione del calibro di Love Story, Rosemary’s Baby e il Padrino. Ma il mondo a cui sembra regolarmente ritornare il regista californiano è quello del rock. All’attivo in questo reparto – ancora prima di firmare il suo ultimo lavoro, su David Bowie, – aveva...