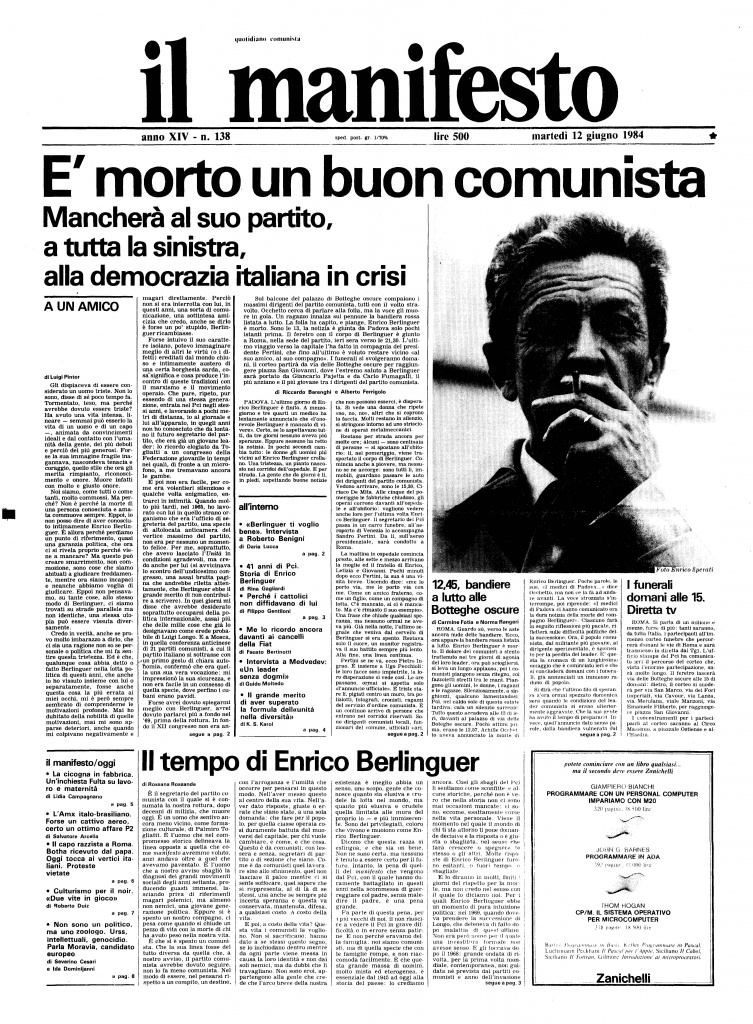

A un amico

Pubblicato sul manifesto il 12 giugno 1984

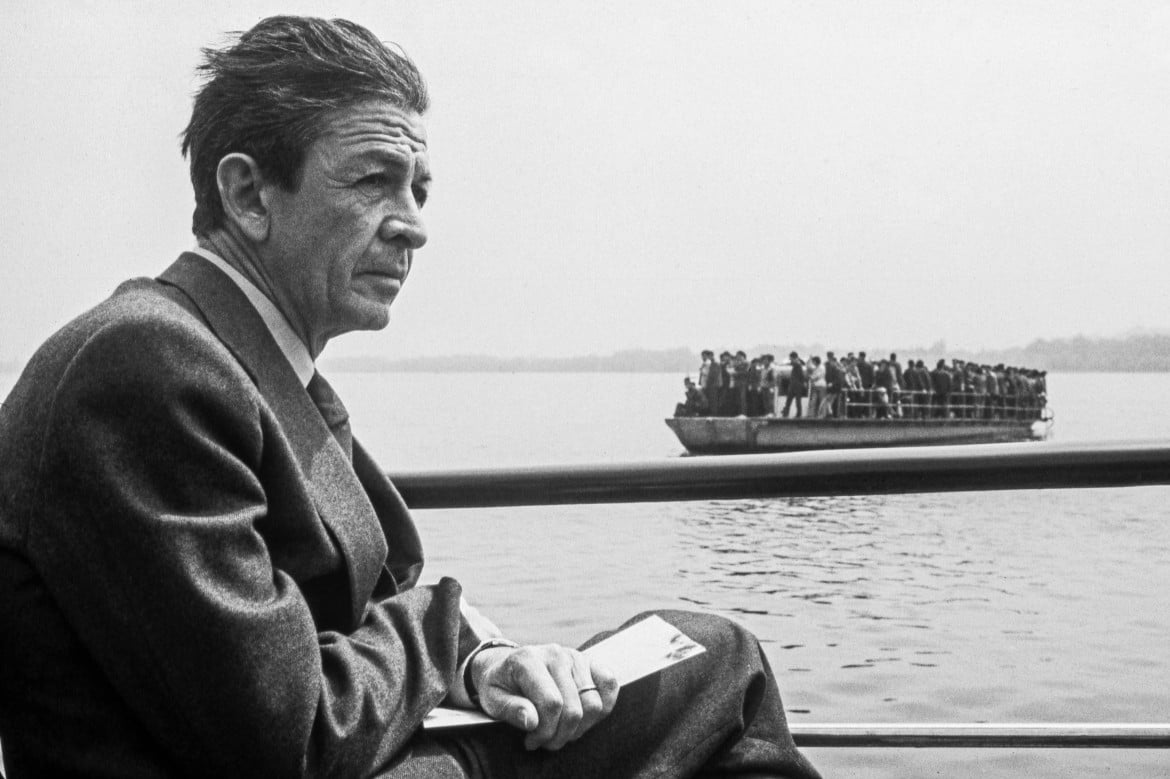

Gli dispiaceva di essere considerato un uomo triste. Non lo sono, disse di sé poco tempo fa. Tormentato, teso, ma perché avrebbe dovuto essere triste? Ha avuto una vita intensa, lineare – semmai può esserlo la vita di un uomo e di un capo -, animata da convincimenti ideali e dal contatto con l’umanità della gente, dei più deboli e perciò dei più generosi.

Forse la sua immagine fragile ingannava, nascondeva tenacia e coraggio, quello stile che ora gli merita rimpianto, riconoscimento e onore. Muore infatti con molto e giusto onore.

Noi siamo, come tutti o come tanti, molto commossi. Ma perché? Non è perché la morte di una persona conosciuta e amata commuove sempre. Eppoi, io non posso dire di aver conosciuto intimamente Enrico Berlinguer.

È allora perché perdiamo un punto di riferimento, quasi una garanzia politica, che ora ci si rivela proprio perché viene a mancare? Ma questo può creare smarrimento, non commozione, sono cose che siamo abituati a giudicare freddamente, mentre ora siamo incapaci e neanche abbiamo voglia di giudicare. Eppoi non pensavamo, su tante cose, allo stesso modo di Berlinguer, ci siamo trovati su strade parallele ma non identiche, una stessa utopia può essere vissuta diversamente.

Credo in verità, anche se provo molto imbarazzo a dirlo, che ci sia una ragione non so se personale o politica che mi fa sentire questa tristezza. Ed è che, qualunque cosa abbia detto o fatto Berlinguer nella lotta politica di questi anni, che anche io ho vissuto insieme con lui o separatamente, fosse anche questa cosa la più errata ai miei occhi, mi è però sempre sembrato di comprenderne le motivazioni profonde.

Mai ho dubitato della nobiltà di quelle motivazioni, mai mi sono apparse deteriori, anche quando mi colpivano negativamente e magari direttamente.

Perciò non si era interrotta con lui, in questi anni, una sorta di comunicazione, una sottintesa amicizia che credo, anche se dirlo è forse un po’ stupido, Berlinguer ricambiasse.

Ascolta questo editoriale letto da Valentina Carnelutti

(scopri gli altri su A voce scritta)

Forse intuivo il suo carattere isolano, potevo immaginare meglio di altri le virtù (o i difetti) ereditati dal mondo chiuso e intimamente austero di una certa borghesia sarda, cosa significa e cosa produce l’incontro di queste tradizioni con il marxismo e il movimento operaio. Che pure, ripeto, pur essendo di una stessa generazione, entrata nel Pci negli stessi anni, e lavorando a pochi metri di distanza, io al giornale e lui all’apparato, in quegli anni non ho conosciuto che da lontano il futuro segretario del partito, che era già un giovane leader: lo ricordo elogiato da Togliatti a un congresso della Federazione giovanile in tempi nei quali, di fronte a un microfono, a me tremavano ancora le gambe.

E poi non era facile, per come era volentieri silenzioso e qualche volta enigmatico, entrarci in intimità. Quando molto più tardi, nel 1965, ho lavorato con lui in quello strano organismo che era l’ufficio di segreteria del partito, una specie di altolocata anticamera del vertice massimo del partito, non era per nessuno un momento felice.

Per me, soprattutto, che avevo lasciato l’Unità in condizioni sgradevoli, ma credo anche per lui (si avvicinava lo scontro dell’undicesimo congresso, una assai brutta pagina che andrebbe riletta attentamente, che Berlinguer ebbe il grande merito di non contribuire a scrivere). In quei giorni mi disse che avrebbe desiderato soprattutto occuparsi della politica internazionale, assai più che delle mille cose che già lo designavano come erede probabile dì Luigi Longo.

E a Mosca, in quella conferenza anticinese di 21 partiti comunisti, a cui il partito italiano si sottrasse con un primo gesto di chiara autonomia, confermò che era quella una sua vera vocazione: mi impressionò la sua sicurezza, e non era facile in un consesso di quella specie, dove perfino i cubani erano pavidi.

Luigi Pintor su Berlinguer

Qualunque cosa abbia detto o fatto nella lotta politica, anche la più errata ai miei occhi, mi è sempre sembrato di comprenderne le motivazioni, mai ho dubitato della loro nobiltàForse avrei dovuto spiegarmi meglio con Berlinguer, avrei dovuto parlarci più a fondo nel 1969, prima della rottura. In fondo il XII congresso non era andato male, possibile che non si potesse convivere, in una dialettica un po’ più libera? Non è che non ci fossimo parlati, perfino su un aereo Cagliari-Roma. Mi disse di non aver capito se volevamo andarcene comunque o restare a certe condizioni, gli dissi che non pensavo in questi termini, che volevamo solo sostenere posizioni che ci sembravano giuste.

Pubblicamente, Berlinguer non criticò mai quelle posizioni come dissennate, disse anzi che non chiedeva «obbedienza e silenzio», ma solo un altro metodo. Senonché non esisteva un altro metodo, allora – oggi forse sì.

Ho pensato molto a queste cose, in questi giorni della sua agonia, perché sono cose della politica ma in senso alto, cioè cose della vita, e di vite in qualche modo intrecciate. Ma non ho mai associato, e tantomeno lo associo ora, l’animo di Berlinguer alla nostra estromissione. Quelle erano le regole. E nel rispettarle, le sue motivazioni non erano meno forti delle nostre nel negarle. «È una cosa dolorosa», disse più tardi «avevamo combattuto insieme molte battaglie».

Già, una cosa dolorosa.

Poi il nostro, fino a pochi mesi fa, è stato solo e sempre un dialogo a distanza, un dialogo critico come si dice con qualche eufemismo, più spesso una polemica, a volte una contrapposizione, raramente uno scontro.

Il nostro difetto politico maggiore è sempre stato l’impazienza, una impazienza comprensibile ma pur sempre impazienza. Il limite storico che abbiamo sempre lamentato nel Partito comunista e nella sinistra italiana è stato, all’opposto, una lentezza, un ritardo. Ma in questo dilemma, cioè tra tradizione e innovazione, conservazione e rivoluzionamento, dove si è collocato Enrico Berlinguer, come sensibilità umana e politica, e come depositario di un grande patrimonio e guida di un grande movimento?

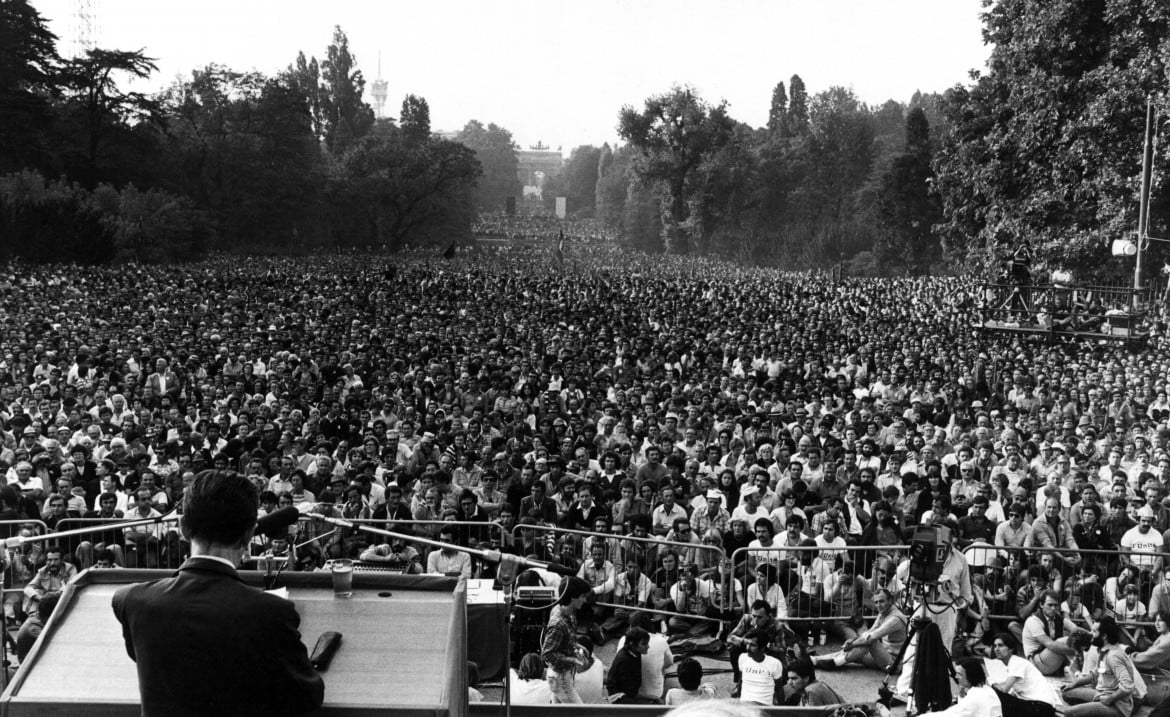

La sua fatica è durata 15 anni, molti e tuttavia pochissimi. Se ora li guardiamo tutti insieme, ci accorgiamo che quest’uomo all’apparenza così prudente ha rivelato invece un dinamismo che la sua investitura, anch’essa dettata da prudenza e compromessi, non faceva sospettare.

Tardiva ai nostri occhi, la sua scelta internazionale ci resta in eredità come una rivoluzione culturale di cui ancora non valutiamo gli effetti, vera premessa di una possibile rivoluzione italiana.

Se il Compromesso storico e l’unità nazionale sono stati una errata proiezione degli insegnamenti togliattiani, la correzione di rotta che ne è derivata ha qualcosa di inedito nella politica comunista, segno di una ispirazione generale incorrotta.

Se molti appuntamenti con la società tumultuosa di questi anni sono stati mancati, nessun ponte è stato tuttavia malignamente o irrimediabilmente tagliato. Sì, c’era uno stile in quello che Berlinguer faceva, ossia una tenuta ideale che ha sempre salvaguardato ciò che per noi è l’essenziale: il rifiuto dell’integrazione.

Un segretario del partito come Berlinguer, che cosa volete di più? Mi ricordo questa frase di un dirigente comunista che allora mi parve retorica. Ora la capisco meglio.

Credo che sarà molto rimpianto, e con ragione. Forse più dei capi storici, per questa connessione che in lui c’era tra figura umana e figura politica: una sintesi singolare, che forse conta più di quelle sintesi dottrinarie che cerchiamo sempre e non troviamo mai, e neppure Berlinguer ha potuto trovare e forse neanche ha preteso di cercare.

Il suo partito dovrà ora faticare per mantenersi fedele a questa integrità, per non cedere alla duplice tentazione della fuga all’indietro o in se stesso, o peggio dell’assimilazione al mondo nemico.

Forse questo è un male, che Berlinguer, proprio lui che aveva il prestigio necessario, non abbia abituato i comunisti a vivere in un mare più aperto, in un confronto permanente fra di loro, da non doversi mai trovare senza successori. Ma questo non era nella sua natura, nella sua formazione, così gelosa del partito e delle sue certezze.

Sono contento di avere poco tempo fa rivisto Berlinguer, la sua persona timida e gentile, di averlo rivisto in amicizia. Ora, nel salutarlo, vorrei sentirmi più utile a qualcosa, a una causa comune. Mi colpisce ancora la sua immagine vacillante su quel palco.

Lo ripeto, avrei voluto essere presente a sorreggerlo, vorrei restare in sintonia con la sua ultima battaglia politica, quando molte differenze tra noi apparivano ed erano cancellate.

È morto sotto un grande sforzo. Ma almeno è un bel modo di morire, per uno come lui.