Singapore e perfino il Vietnam hanno già chiesto alla Cina di rimediare all’eventuale fallimento del Tpp. Gli equilibri asiatici sono in completa ridefinizione e il neo presidente americano rischia di dare la spallata definitiva, ridisegnando un mondo nuovo a partire dalla sponda del Pacifico.

Per quanto la Cina da tempo indugi nella cosiddetta «offensiva dello charme», ovvero dimostrarsi affidabile e in grado di presentarsi come una potenza pacifica ai propri vicini asiatici, mai da sola Pechino avrebbe potuto ottenere un risultato tangibile, senza l’aiutino giunto ieri dagli Stati uniti, dove il presidente eletto Donald Trump ha sostanzialmente affossato il Tpp (Trans Pacific Partnership), un accordo tra 12 paesi del «Pacific Rim» che non a caso escludeva proprio la Cina. Il neo presidente americano ha reso nota la volontà di non voler proseguire quella che a questo punto rimane come un ricordo della strategia «pivot to Asia» di Obama. Ora bisogna capire cosa può succedere e in che modo lo scacchiere asiatico si riorganizzerà di fronte all’ipotesi del fallimento dell’accordo.

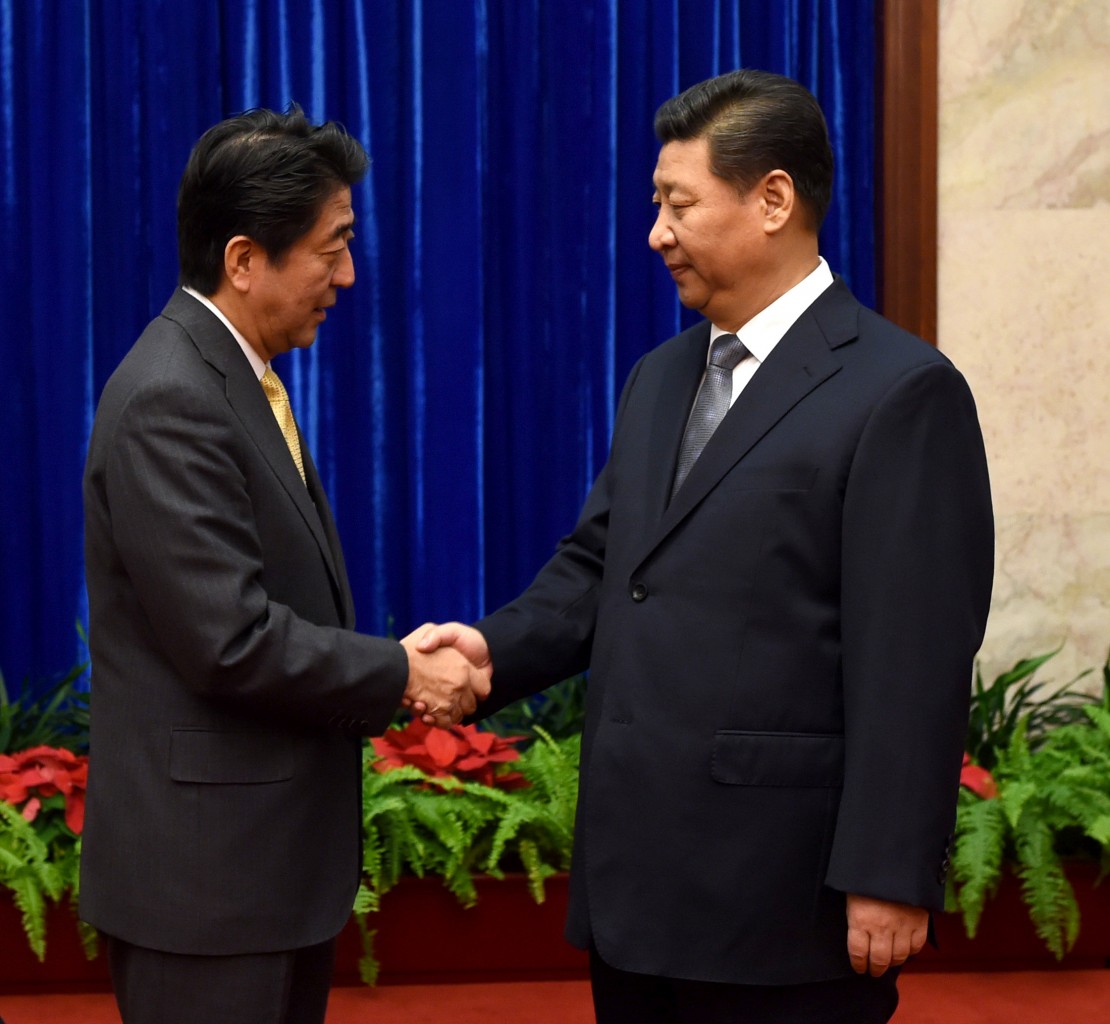

Nei giorni scorsi il Giappone, attraverso le parole del premier Shinzo Abe, aveva espresso il suo scetticismo di fronte alla possibilità di uno stop. In realtà Tokyo è l’alleato degli Usa più stabile in un’area nella quale altri paesi hanno già dimostrato una potenziale volontà di cambiare «protettore». Il Tpp in teoria coinvolge 12 paesi: Australia, Brunei, Canada, Cile, Giappone, Malaysia, Messico, Nuova Zelanda, Perù, Singapore, Vietnam e Stati uniti. Insieme al Giappone sicuramente anche il Vietnam è uno dei paesi che meno sarà soddisfatto di questo cambio di rotta americana, ma proprio Hanoi e il suo via libera a un’alternativa cinese, indica come il termometro dell’area sia in clamorosa ebollizione. La verità – e la Cina lo sta già comunicando – è che la decisione di Trump dimostra in primo luogo una inaffidabilItà degli Stati uniti; un dato capace di spostare parecchi equilibri in un mondo, quello asiatico, in cui la pragmaticità regna sovrana.

La stessa Cina, però, appare piuttosto indecisa sulle considerazioni da fare. Nei giorni scorsi Xi Jinping, all’Apec, aveva ricordato l’importanza della cooperazione tra Cina e Stati uniti, invitando Trump a non cadere nell’errore del protezionismo. Pechino ha bisogno di mercati aperti per sperimentare le proprie evoluzioni nel campo dell’innovazione e per continuare in quella corsa a standard elevati, in cui una presenza massiccia degli Usa fungeva da stimolo. È questo di cui si discute da ieri a Pechino: il Tpp era un bavaglio alle potenzialità economiche della Cina, unica esclusa, ma costituiva un esempio di standard qualitativi, in termini di mercato del lavoro e protezione ambientale.

Nell’ambito dell’accordo di libero commercio, si annidava la tipica visione neo liberale di stretto controllo tanto sui livelli di regolamentazione del lavoro quanto di quello ambientale. L’eventuale sostituito del Tpp, un accordo regionale di cui già da tempo si discute, non avrebbe questi «limiti». Non solo, perché in Cina si ragiona anche sullo scenario nuovo in cui si troverebbe la dirigenza cinese: un nuovo accordo regionale significherebbe, forse, dover accelerare alcune riforme interne che al momento sembrano bloccate dalle dinamiche di potere della nomenklatura comunista.

Non a caso il Global Times, quotidiano ufficiale del partito comunista, ammonisce: «Per la Cina, fino a quando Trump agirà in modo pratico e realistico, si potrà negoziare in tutta tranquillità. La contrattazione è inevitabile, ma tutti gli accordi economici e commerciali tra i due paesi non possono che essere gestiti in base alla massimizzazione degli interessi comuni di entrambi. Il significato di «America First» rischia di non includere interessi di altri. Se fosse così, sarà difficile per gli Usa raggiungere accordi con altri paesi».

Nel frattempo Pechino prova ad approfittare della situazione: ieri ha comunicato che i leader asiatici stanno portando avanti trattative per il «Regional Comprehensive Economic Partnership», un accordo tra dieci paesi che la Cina ha da sempre presentato come vera e propria alternativa al Ttp, nella speranza di «arrivare presto a dei risultati con i negoziati». Pechino – in questo senso – ha già trovato la sponda di altri Paesi asiatici: il primo ministro di Singapore, Lee Hsien Loong, che aveva fortemente sostenuto il Tpp, chiede ora che la Cina si faccia promotrice di nuove iniziative. E lo stesso hanno fatto Vietnam e Malesia, entrambi parte del Tpp.