Sheila Rock, l’occhio del punk

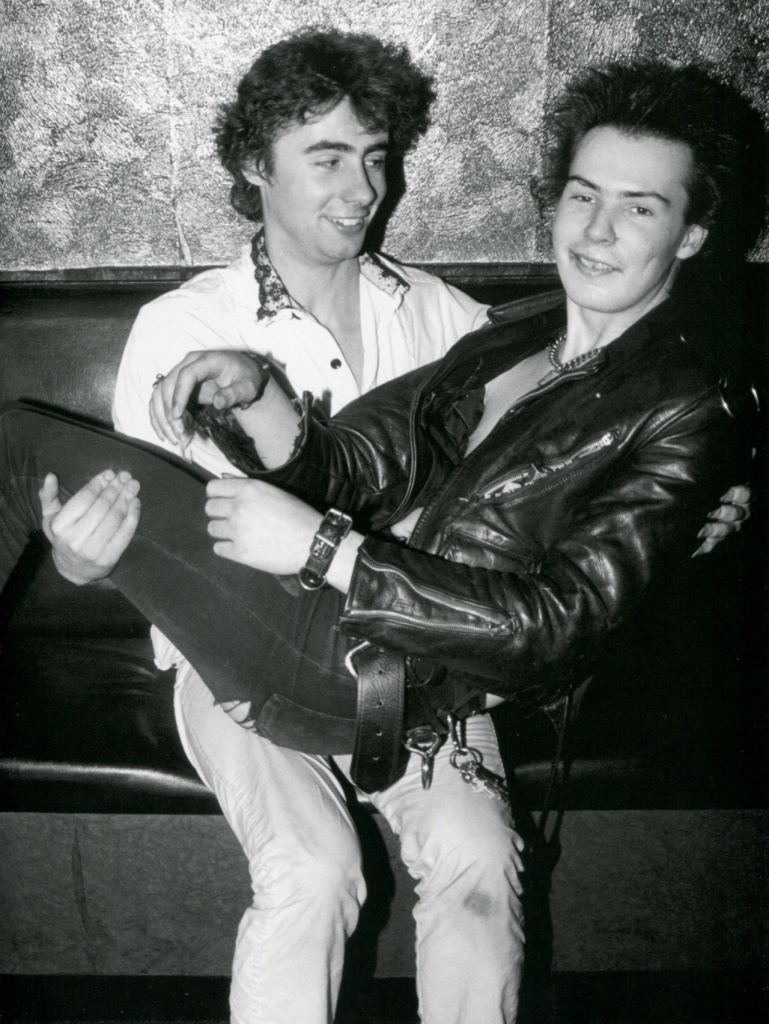

Sheila Rock è la fotografa perfetta del punk inglese, la lente che guarda oltre, che non cede all’idea di band in sé e per sé ma che fornisce agli artisti un contesto, un’internità allo spirito del tempo; nel suo splendido libro fotografico Punk+ (First Third Books), le immagini sfondano gli anni inglesi di riferimento (1976-1979) e restituiscono un’atmosfera, l’aura di quei giorni; scrutano, ad esempio, nei locali di Sex, il negozio di Malcolm McLaren e di Vivienne Westwood o in quelli di Acme Attractions (con un Don Letts in posa). Inchiodano i Jam agli albori, John Lydon nella sua cameretta, i Clash tra vicoli urbani dissestati, Sid Vicious e Glen Matlock insieme nella band Vicious White Kids (a dispetto di una rivalità mai nata); i Generation X di Billy Idol davanti al Roxy, lo storico locale del punk londinese, i Damned, gli Stranglers, Siouxsie & The Banshees, i Subway Sect, i Cure agli esordi.

Il libro è uscito nel 2013 e ancora oggi è il suo lavoro più prezioso, una raccolta di oltre 200 immagini di cui almeno il 90 per cento inedite, riaffiorate per caso, dal fondo di un magazzino. Quelle foto ora girano il mondo e vengono esposte, con Sheila appena tornata da una sequela di mostre in Asia. Punk+ (il «più» indica «oltre il punk», l’entrata negli anni Ottanta) è una produzione indipendente, un’edizione limitata di 2mila esemplari numerati e autografati. Trecento copie (più costose) contengono una foto dei Clash firmata dalla stessa Sheila (info su entrambe le edizioni).

Oltre alle immagini, anche brevi dichiarazioni (quasi aneddoti) dei vecchi compagni di viaggio: Chrissie Hynde («regalai io a Sid Vicious quel lucchetto che portava sempre al collo, lo comprai alla ferramenta Chelsea Green Hardware»); Glen Matlock («ho realizzato io l’insegna arrotondata di Sex, un po’ di compensato, colla, plastica, molto Rauschenberg»; oppure: «Paul Weller mi chiese di unirmi ai Jam ma rifiutai, voleva che mi mettessi in giacca e cravatta»); e ancora le parole di Chris Salewicz (critico musicale), Jon Savage, Paul Simonon, Jah Wobble ecc. Sheila non si occupa solo di musica, sul suo sito compaiono ritratti di «cavalli, botanica, hotel, bambini, paesaggi marini» ecc. Le sue opere sono esposte nella collezione permanente del National Portrait di Londra e altrove nel mondo. L’abbiamo incontrata.

Nella prima pagina del libro «Punk+» racconti di esserti reinventata. Ci sei riuscita?

Penso di aver detto che il punk è uno dei tanti capitoli della mia storia. Sono stata fortunata ad aver avuto molte esperienze fuori dall’ordinario, di aver conosciuto gente nota e interessante. Prima di scoprire il punk ho avuto l’opportunità di partecipare al primo tour di David Bowie con il mio ex marito Mick Rock. È stata la mia prima esperienza rock’n’roll e mi ha davvero cambiato. I viaggi e le esperienze successive hanno contribuito a dare forma alla mia vita e a migliorarla. È stato un percorso ampio che non ha riguardato solo la musica ma anche altre arti, così come la meditazione e la preghiera. Ho anche documentato la vita in un monastero tibetano (nel primo libro «Sera: The Way of the Tibetan Monk», ndr).

Il rapporto con Mick ti ha aiutato ad aprire strade e percorsi? Lui che idea aveva del punk?

I primi anni Settanta sono stati un periodo interessante. Eravamo tutti e due molto giovani. Quando sono arrivata a Londra e ho incontrato Mick gli ho presentato gente della redazione della rivista Rolling Stone; una delle sue prime interviste fu con David Bowie ai tempi di Hunky Dory, con David andarono subito d’accordo e lui lo invitò a seguirlo nel tour di Ziggy negli Stati Uniti. Era il primo di Bowie in America. Andai anch’io. Ho incontrato Lou Reed, Iggy Pop, Cherry Vanilla. Poco tempo fa mi ha mandato un bigliettino che diceva, ‘Ci siamo aiutati a vicenda a entrare in questo pazzo gioco’. Libri, yoga, rock’n’roll e quel tour di Bowie hanno contribuito ad allargare i miei orizzonti. Ai tempi del punk inglese Mick non c’era, ma tutti e due c’eravamo nei primi giorni del punk americano. Verso la fine del tour di Ziggy ci ritrovammo a New York, c’era il Cbgb, il Max’s Kansas City, i Ramones, Blondie. Poi tornai a Londra e anche lì mi sono ritrovata agli albori del punk inglese. Mick non c’era, anche se penso che lo considerasse interessante; eravamo sempre sposati ma lui era andato a New York a lavorare con Lou Reed. A Londra ho conosciuto un sacco di persone; ad esempio Don Letts con cui diventammo amici; attraverso lui e il negozio in cui lavorava, Acme Attractions, sono entrata nel giro del punk; e poi Chrissie Hynde che faceva la commessa il sabato da Sex e scriveva per il New Musical Express.

Sembra che non ti sia concentrata solo sui gruppi in sé ma hai cercato di catturare l’aura di quegli artisti, quella mistica del presente che li contraddistingueva. Il fatto di non essere inglese può aver favorito un approccio più ampio e diversificato?

Assolutamente. Il mio interesse non era solo nella musica ma anche nella moda che in Gran Bretagna sono spesso unite, viaggiano insieme. Essere un’outsider mi ha consentito di avere una prospettiva diversa. Facevo parte del giro ma allo stesso tempo ne ero anche separata. La scena punk era fuori dal comune; era un fenomeno sociale, era seducente, potente, attraente dal punto di vista visivo. Era difficile non capire che qualcosa di incredibile stesse avvenendo nelle strade di Chelsea. Ricordo un negozio come Acme Attractions sommerso di memorabilia dei Beatles e di Vespe, le persone arrivavano a frotte per comprare cose usate. E poi Johnson’s, il negozio di Lloyd Johnson (storico stilista rock anni Sessanta in seguito punto di riferimento anche del punk, ndr) a King’s Road specializzato in robe di seconda mano. È lui che mi ha spiegato che negli anni Settanta si lavorava tre giorni a settimana, nessuno poteva disegnare cose nuove, produrle e consegnarle in tempo, quindi molti negozianti si dedicarono all’usato. Non era «retro fashion» ma una seconda mano per necessità. Inoltre non c’erano soldi per i vestiti nuovi, i ragazzi prendevano i vestiti dei genitori e li personalizzavano.

Come è nato il libro?

Direi per caso, ho incontrato, l’editore Fabrice Couillerot che mi ha presentato Sarah Simonon (la sorella di Paul dei Clash che ha scritto, ideato e co-prodotto il testo, ndr), tutti e due mi hanno chiesto di mostrargli il mio archivio sul punk e hanno avuto l’idea di fare il libro; avevo tutto dentro una scatola in un angolo del giardino, sulla scatola c’era scritto «rough» («da rivedere»), non pensavo che queste foto potessero essere interessanti e invece Fabrice mi ha fatto capire che avevo documentato l’alba del punk. Riguardo al testo ho pensato che sarebbe stato bello risentirsi con persone che conosco da 37 anni. Mi ha colpito che tutti avevano sentimenti così profondi su quel periodo.

Qual era il tuo gruppo preferito?

I Clash. Avevano tutto: il look, l’atteggiamento e quelle canzoni così piene di cultura giovanile.

Dal punto di vista fotografico?

Ritengo che John Lydon sia un dono per la fotografia, ha una mimica così efficace, devi veramente essere scarso per portare a casa una brutta foto di John. Paul Weller è stato forse il più difficile, non ti regala nulla, se ne sta in piedi davanti a te e ti guarda. Ha un ottimo aspetto ma non lascia trapelare niente, è così riservato.

Non hai mai fotografato i Sex Pistols come band ma solo più tardi singolarmente…

C’erano due schieramenti: i Clash e i Sex Pistols. Mi interessavano più i Clash, li conoscevo. Conoscevo anche tutti quelli che vendevano vestiti ma Malcolm gli dava filo da torcere, è stato un uomo incredibile ma poco affabile. Ho cercato di stargli lontano ma solo perché tra noi c’era un’energia diversa. Io non sono così aggressiva. Di conseguenza non ho conosciuto i Pistols all’inizio. In seguito ho conosciuto John Lydon ma non Johnny Rotten.

Mai avuta la tentazione di passare dall’altra parte della barricata e formare una band? Suoni qualche strumento?

Mi piace la musica ma sono una persona molto riservata. L’idea di salire su un palco dinanzi al pubblico non mi faceva impazzire, non suono nulla e ho anche una voce tremenda. Ho idea che non ci sarebbe stato futuro in quella direzione.

Che genere di musica ascolti?

Ho gusti molto eclettici, una specie di fritto misto musicale. Sento i Verve, David Sylvian, Snow Patrol, Michael Nyman, Cocteau Twins, Billie Holiday, Pretenders, David Bowie, Marvin Gaye, Elbow, Stereophonics, Miles Davis, Placido Domingo che canta Verdi.

Hai dato un grande contribuito all’affermazione della rivista inglese«The Face», nelle cui pagine le facce della quotidianità si trasformavano in facce straordinarie, uniche, pensate dall’alto. All’improvviso la forza rivoluzionaria, dal basso e orizzontale del punk cedeva il passo a una atomizzazione di stili e individui pensati a tavolino, intorno ai quali rafforzare il concetto di moda. La stessa Chrissie Hynde (Pretenders) ha sovente ripetuto, «l’eredità del punk è/era la moda». Hai mai pensato al fatto che «The Face» in un certo senso ha assassinato il punk?

A essere onesti sono diventata ufficialmente una fotografa nel momento in cui Nick Logan (ex direttore di «Nme», fondatore di «Smash Hits», «The Face», «Arena»; scrive anche la prefazione di Punk+, ndr) mi chiese di lavorare per The Face, era il 1980. Prima documentavo e basta, nessun accorgimento tecnico. The Face era una rivista molto cool e con una bella grafica ma in quei giorni non sapevo che sarebbe diventata la bibbia dello stile negli anni Ottanta. Capisco che può sembrare che la «folla» sia stata manipolata dalla rivista ma a essere onesti non penso che The Face ne sia mai stata consapevole. Stava esplorando nuove idee e percorsi in ambito editoriale e grafico e Nick è stato un direttore visionario. All’improvviso la moda divenne parte del progetto, e in un modo che mai si era visto prima. In qualche modo rimandava al punk nel senso che ciascun numero era diverso dall’altro e mai prevedibile. Tutto poteva cambiare da un momento all’altro in quella rivista, era tutto molto umorale. È stato un grande giornale perché attingeva da tutta quella creatività.

Raccontami qualcosa di Sheila Rock…

Sono americana di origini hawaiane e giapponesi. La mia famiglia vive a Honolulu. Ho frequentato la Boston University e per un anno mi sono iscritta alla London Film School. Al tempo Londra era molto grigia, era così depressa, non giravano soldi, oggi è diverso, è piuttosto glamorous. Come dicevo sono un’autodidatta, ho cominciato a fotografare da ragazzina, giravo sempre con una Nikkormat e fotografavo tutto quello che vedevo. Il primo lavoro venne da una mia amica che lavorava la ceramica, era anche una costumista e aveva collaborato con i Roxy Music. Si chiamava Carol McNicoll, era la fidanzata di Brian Eno. Mi chiese se le avessi voluto scattare qualche foto per 19, una rivista femminile. Piacquero al giornale e me le pubblicò. Vivo a Londra, non mi sono mai risposata e non ho figli. Viaggio molto. Sono uno spirito libero, ho molti interessi e amo il mio lavoro. Sono appena tornata da un lungo tour in Asia dove ho presentato il libro Punk+ con mostre a Tokyo, Shanghai, Singapore, Hong Kong e Taiwan. Lo sponsor è Agnès b., la casa di moda francese. Glen Matlock è stato invitato a suonare durante le mostre di Shanghai e Singapore.

Cosa ti piace e cosa non ti piace di Sheila Rock?

Penso di avere un’interessante collezione di foto nel mio archivio. Mi piacerebbe essere più libera e espressiva, per questo al momento mi sto dedicando al reportage fotografico. Non è facile per me perché sono sempre stata più formale. Per molti anni mi sono concentrata su lavori di commissione, ora mi concentro sui miei interessi, ascolto il mio cuore e questo mi sta dando grandi soddisfazioni, dal punto di vista personale e professionale. E poi mi sarebbe anche piaciuto dedicare più tempo alla mia voce.

Ci sono fotografi che ti hanno particolarmente ispirata?

Bruce Davidson (della Magnum, note le sue foto di Harlem, ndr) è stato un’ispirazione. Era capace di cogliere momenti che sono poesie fotografiche sulla vita e sulla esperienza umana. Anche Sarah Moon (fotografa di moda, ndr) è stata importante, ha creato sogni, aveva una sensibilità tale per cui le immagini andavano oltre la moda convenzionale.

Sei una collezionista?

No, non lo sono, non colleziono memorabilia musicale. A casa mia non ci sono accozzaglie di oggetti, è un’oasi di luce e spazio. Direi minimalista. È un grande posto dove creare qualcosa dal nulla.