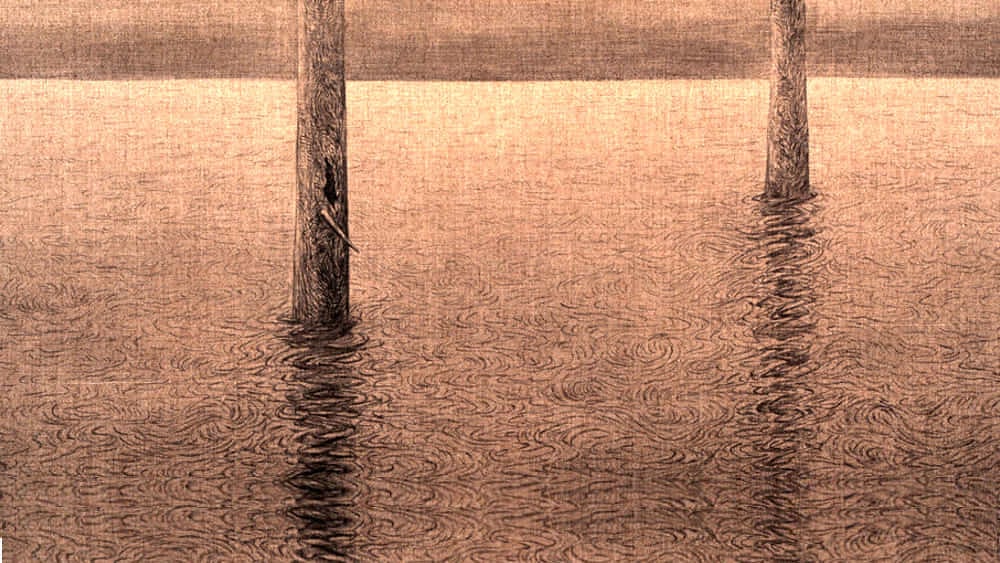

«Siamo cresciuti in un ambiente distorto, non guidati dalla ragione ma dominati dalle emozioni forti. Quando non si cercherà più di risolvere i problemi emotivamente, nascondendo la verità, dissimulando mancanze e imbrogliando, questo mondo sarà migliore (anche se alla fine ciò che resta è la disperazione). Temi standard, cose standard, atteggiamenti standard… un’educazione basata su queste premesse ha ucciso la sensibilità artistica prima ancora che nascesse. In Cina la cosiddetta arte contemporanea si è formata in maniera anomala, fondata sulla copia e sull’appropriazione indebita delle poetiche altrui. È ovvio che senza un fondamento solido il risultato sia malsano, se poi è cresciuto in un ambiente dominato dall’ideologia e dall’opportunismo, in bilico fra la repressione e l’adulazione, come si può pensare che nasca qualcosa di valido? Non è che non ci sia nessuna arte ’vera’ in Cina. Ma l’arte ’vera’ è creata da individui indipendenti, liberi. E ce ne sono veramente pochi fra coloro che sono ritenuti artisti in questo paese».

Queste parole forti, audaci e dirette, l’artista visiva e docente universitaria Zhang Jinhui le ha scritte di getto nei giorni in cui in Cina circolava l’intervista alla dottoressa Ai Fen e la scrittrice Fang Fang non aveva ancora terminato il suo diario dalla quarantena di Wuhan. Le conseguenze dello stravolgimento della vita in ogni suo aspetto, a seguito della strategia adottata dal governo cinese nei confronti dell’epidemia di Covid 19, non sono ancora del tutto evidenti nell’ambito dell’arte contemporanea, che ha subìto una battuta di arresto a malapena dissimulata da rare mostre virtuali propagandate in rete da alcune gallerie.

Molti sono gli spazi che non riapriranno più, non potendo permettersi di pagare a vuoto per mesi l’affitto e gli stipendi del personale. Anche perché la sopravvivenza delle gallerie medio-piccole era già precaria nel periodo precedente. C’è stato, è vero, il grande successo economico di molti artisti cinesi negli anni duemila, ma con l’inizio della crisi mondiale e la presenza di gallerie internazionali che hanno portato artisti stranieri di maggiore fama ed esperienza a prezzi più abbordabili, la «bolla» del mercato locale si è sgonfiata risparmiando pochissime figure. Da allora, le centinaia di artisti che non fanno parte della ristretta rosa delle «star» sopravvivono con difficoltà.

Non è di questo che si vuole parlare, però, perché l’arte è indipendente dal mercato e lo precede. Il problema reale è che in Cina quello che manca veramente è la cultura. Perché solo dove c’è libertà di pensiero e di espressione possono esserci vera cultura e vera arte.

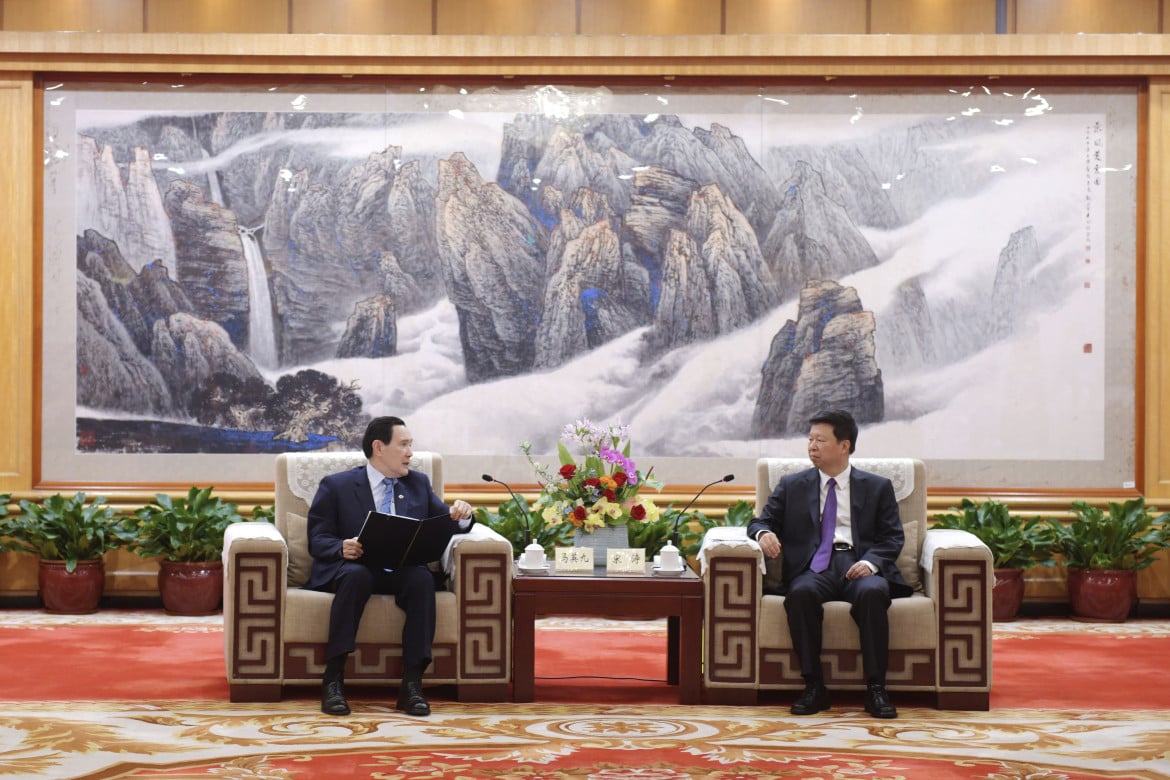

Per fare un veloce riepilogo del rapporto fra gli artisti contemporanei (intendendo con questo termine «non-istituzionali») e il governo, a partire dal movimento del 1985, in cui in vari luoghi del paese si formarono gruppi di artisti che si ispiravano alla filosofia e alla letteratura europea di personaggi come Kafka, Freud, Proust, Sartre, si potrebbe descriverlo come un susseguirsi di chiusure e aperture. Negli anni Ottanta e primi anni Novanta le mostre (ad eccezione di quella denominata China Avant-Garde, tenuta nel febbraio del 1989 nella China Art Gallery di Beijing, luogo pubblico) erano destinate a essere viste unicamente da colleghi artisti e da poche altre persone del «giro», fra cui quelli che rivestivano il nuovo ruolo di critici, e si tenevano all’interno delle accademie o in luoghi poco ortodossi, come garage o edifici in costruzione. Per permettere la partecipazione di un buon numero di artisti cinesi alla Biennale di Venezia del 1993, nella sezione Passaggio a Oriente, le opere vennero esportate in maniera non ufficiale, con il sostegno di un gallerista di Hong Kong. All’epoca il governo cinese era decisamente avverso a quel tipo di arte. Ma già nel 1995 ci fu la prima, timida presenza di un «padiglione cinese» (dopo i ricami e i papercuts dei tardi anni Settanta) ricavato in una sede molto ben nascosta delle calli veneziane, che presentava opere provenienti dall’Accademia d’arte centrale di Beijing, la più ortodossa del paese.

Presto, essendosi accorto che erano altre le opere che interessavano al mercato occidentale, e anche che gli artisti cinesi non intendevano rinunciare al confronto con il mondo, il governo capì che la cosa strategicamente più efficace non era continuare a far loro la guerra, ma addomesticarli. Offrire ad alcuni degli autori «d’avanguardia» posti istituzionali nelle Accademie, per esempio, e permettere l’esistenza di gallerie e di spazi dedicati alle mostre. E anche se era (dovei dire è) comune la supervisione di poliziotti in borghese prima o durante ogni inaugurazione, le autorità (per molti anni incapaci di leggere i messaggi veicolati da opere così «astruse») si erano ben rese conto che le «masse» non frequentavano quei luoghi, e anche quando lo facevano erano perlopiù spinti da curiosità e voglia di evasione, non da stimoli intellettuali. Passarono gli anni e nacquero le biennali cinesi, Shanghai la più importante, poi Chengdu, la triennale di Guangzhou e così via, con la presenza di artisti locali e stranieri, ma anch’esse ben presto cominciarono a perdere importanza, con la velocità a cui la Cina ci ha ormai abituati.

Con la voracità tipica di un consumismo portato all’eccesso e la capacità di sfruttare fino in fondo ogni situazione per l’ottenimento di prestigio e di riscontro economico. È la modalità stessa di questo tipo di esposizioni, forse, a svuotare di profondità ogni poetica artistica anche autentica, perché si ferma a un’estetica superficiale in grado di stupire, di divertire e di non lasciare traccia.

Dopo le biennali arrivarono le fiere, per soddisfare il desiderio di possesso dei nascenti collezionisti cinesi, e per certi versi il gioco si fece più esplicito, più trasparente. Fra artisti i discorsi vertevano ormai solo su prezzi e aste. Negli ultimi anni Basel Hong Kong l’ha fatta da padrona, ma il consumato mestiere delle gallerie estere, attratte da un mercato potenzialmente molto esteso, e la rosa di artisti da esse rappresentati ha portato via agli ospitanti la maggior parte degli affari, mettendo in grave difficoltà l’esistenza di realtà meno consolidate.

E siamo arrivati all’oggi. Quest’anno Basel Hong Kong è stata rimandata forse all’autunno, ma quanto può essere rilevante in una situazione che sta mettendo in ginocchio tutti, in Oriente come in Occidente? Non potendo affidarsi a aleatorie possibilità rappresentate dalle occasioni esterne, si tratti di mostre o di fiere, gli artisti si trovano di fronte a un vuoto di senso, oltre che di portafoglio. Il mondo dell’arte contemporanea cinese, che negli ultimi anni si è auto-sostenuto rendendo sempre più monumentali le inaugurazioni, sempre più autoreferenziali gli eventi, sempre più studiatamente snob gli atteggiamenti degli artisti di successo, viene travolto come altre realtà dall’onda lunga dell’ideologia governativa, che chiede a tutti di serrare le fila.. Il linguaggio visivo ha il vantaggio di poter essere meno diretto, meno comprensibile, più allusivo, ma a questo punto chi sceglie il «politicamente corretto» (che in Cina corrisponde a avallare il diktat del partito) sceglie di non fare i conti con la propria coscienza. Sceglie di non scavare un po’ più in profondità, nella consapevolezza di trovarsi di fronte a un vuoto con cui convive da sempre.