Quel giorno di dicembre del 1995 le strade di Sarajevo, di solito popolate da un’umanità triste sempre in movimento, erano deserte. Il vento e la neve avevano immobilizzato la città. In un candore irreale, l’unico movimento era la neve che fioccava. L’utilitaria guidata dallo Straniero slittava sulla strada lastricata di ghiaccio. A sinistra c’era la Collinetta del Cimitero del Leone, a destra la scarpata finiva direttamente nel campo del nuovo cimitero del Kosevo. Migliaia di povere stele e croci di legno ricordavano gli undicimila sarajevesi morti durante l’assedio, Le tombe di anziani, giovani, bambini, musulmani, cattolici, ortodossi e rom erano lì, in fila, una dietro l’altra. Sul limitare di quel camposanto improvvisato, le buche scavate di fresco pronte ad accogliere le vittime del giorno, si erano riempite di acqua e nevischio. All’improvviso l’auto dello Straniero si mise di traverso sulla strada innevata. Il motore si spense. Il silenzio fu rotto da un rumore lontano. Nel Cimitero del Leone, un uomo acovacciato stava inchiodando qualcosa su una stele di legno. In quel giorno freddo e buio, neanche l’ultimo custode rimasto, il leone di pietra dallo sguardo mansueto e triste sdraiato da un secolo sul basamento tutto scheggiato, sembrava accorgersi di quell’unica presenza umana. Lo Straniero, sceso dalla macchina, si avvicinò e vide che l’uomo era anziano, sulla settantina, con la faccia affilata, il naso aquilino e prominente. Aveva uno sguardo mite. Imdossava un cappello di foggia marinaresca e abiti dignitosi, ma molto sdruciti. Come si chiamava? Emin, Ajdin, Nedim, Ado, Deni? Alija? Non lo disse. Lavorava alacre come se avesse esaurito il tempo in quel luogo senza tempo. Stava inchiodando su una stele musulmana di povero legno numeri e piccole lettere di plastica bianca. Intorno alla tomba la neve aveva ricoperto quasi tutto. Qua e là solo le punte delle croci e delle stele di legno. Impossibile quasi individuare la religione delle persone sepolte. Il vecchio aveva appena finito di inchiodare un cognome, «Skrbic» e una data, 1923. Su un pezzetto di carta appoggiato sulla neve lì vicino, erano posate in bell’ordine le lettere e un nome «Zoravko», e una seconda data, quella di morte, 1992, l’anno dell’inizio dell’assedio. Lo Straniero pensò che l’uomo dovesse aver faticato parecchio per trovare i tre numeri 9 e i due numeri 1. Durante l’assedio, oltre all’acqua, alla luce, al gas, al cibo, erano spariti anche i numeri e le lettere da mettere sulle tombe. Il numero 9 era stato il primo a finire. Troppi morti e troppi 9 in quell’ultimo scorcio di secolo. I cittadini di Sarajevo iniziarono a inchiodare sulle tombe il numero 6 al rovescio, oppure tagliavano via un pezzetto della metà inferiore dell’8. Poi finirono anche i numeri 6 e 8. E fu la volta della lettera G rovesciata a sostituire il numero 9. Quando finirono anche l’1, il 2, il 3, il 4 e le lettere per comporre i nomi dei defunti, sulle tombe si attaccarono solo foglietti. Lo Straniero chiese all’uomo come avesse fatto a trovare tutti quei numeri e quelle lettere. Il vecchio sorrise e riprese il suo lavoro senza rispondere. Voleva finire in fretta, forse non solo per via del freddo intenso. Cosa nascondeva dietro lo sguardo mite? Il Cimitero del Leone significava molto per la città. Non era grande come quello di Bare sulla collina verso Vogosca, dove con la maniacale precisione della vecchia Jugoslavia erano sepolti ben divisi cattolici, ortodossi, musulmani, ebrei, atei, comunisti, partigiani, eroi della patria. Non era panoramico né molto antico come quello musulmano sulla collina di Vratnik, con i monumenti di pietra e le grandi stele scolpite nel marmo. Non era un cimitero di guerra improvvisato, come quelli di Dobrinja, il quartiere sulla prima linea dell’aeroporto, dove le vittime venivano sepolte frettolosamente nelle aiole dei cortili condominiali. Non aveva stele misteriose ed esoteriche, come quelle dei Bogomili, la setta eretica balcanica imparentata con i Catari di Linguadoca e neppure aveva i maestosi sepolcri di pietra del cimitero ebraico sefardita costruito nel 1600 e diventato nel corso dell’assedio il covo dei cecchini. Non ricordava né martiri né eroi, come il vicino cimitero ortodosso di S. Marco, dove sorgeva la cappella degli «Eroi di Vidovdanski» e la grande croce rossa di mattoni in ricordo dei naziopnalisti serbi di Gavrilo Princip. Il Cimitero del Leone era molto diverso dall’immenso campo al di là della strada, con il migliaia di tombe delle vittime dell’assedio che si susseguivano fino a lambire i margini dello stadio di calcio. Quello del Leone era il cimitero di Sarajevo multiculturale, dei cattolici, ma anche degli ortodossi e dei musulmani. Non era delimitato da mura, inferriate, file di alberi, barriere di alcun tipo. Era disteso su una collinetta, visibile dalla strada a ricordare che a Sarajevo il pensiero della morte faceva parte della vita.

(…) Il vecchio si rialzò a fatica incerto sulle gambe intorpidite. Aveva finito il suo lavoro. nel Cimitero del Leone scese il silenzio. Guardò la stele di legno, controllò che tutte le lettere e i numeri fossero allineati al loro posto e finalmente disse qualcosa, un po’ commosso, «Zoravko Skrbic è stato un mio grande amico. Il più grande. Non lo potrò mai scordare. All’inizio della guerra era rimasto a Sarajvo senza la famiglia. Era solo». Raddrizzò con un dito una lettera del nome ancora leggermente storta e guardò a terra come se volesse scusarsi di qualcosa. «È morto il 28 ottobre 1992 per cause naturali. In questi tre anni ho cercato in tutti i modi di trovare i numeri e le lettere da mettere sulla sua tomba. Ma lo ho trovati solo oggi…»

Guardò in alto e solo in quel momento si accorse della neve che fioccava fitta e del buio che calava. Era solo mezzogiorno. «Non potevo aspettare un minuto di più per sistemare il nome del mio amico sulla tomba. Se una granata o un cecchino mi avessero colpito, la sua tomba sarebbe rimasta senza nome. Non potevo aspettare il bel tempo!» Forse nella fretta non si era accorto di avere acquistato una lettera O invece che di una D. Poco importava. Il vecchio era felice. Sorrise timidamente, poi diventò serio. «Se qualcuno dei suoi parenti tornerà in futuro a Sarajevo potrà ritrovare la tomba». Si voltò a guardare la stele musulmana sulla quale aveva inchiodato le lettere del cognome serbo. «Ora anch’io posso morire in pace. Zoravko e io eravamo amici, molto amici, anche se lui era serbo e io musulmano».

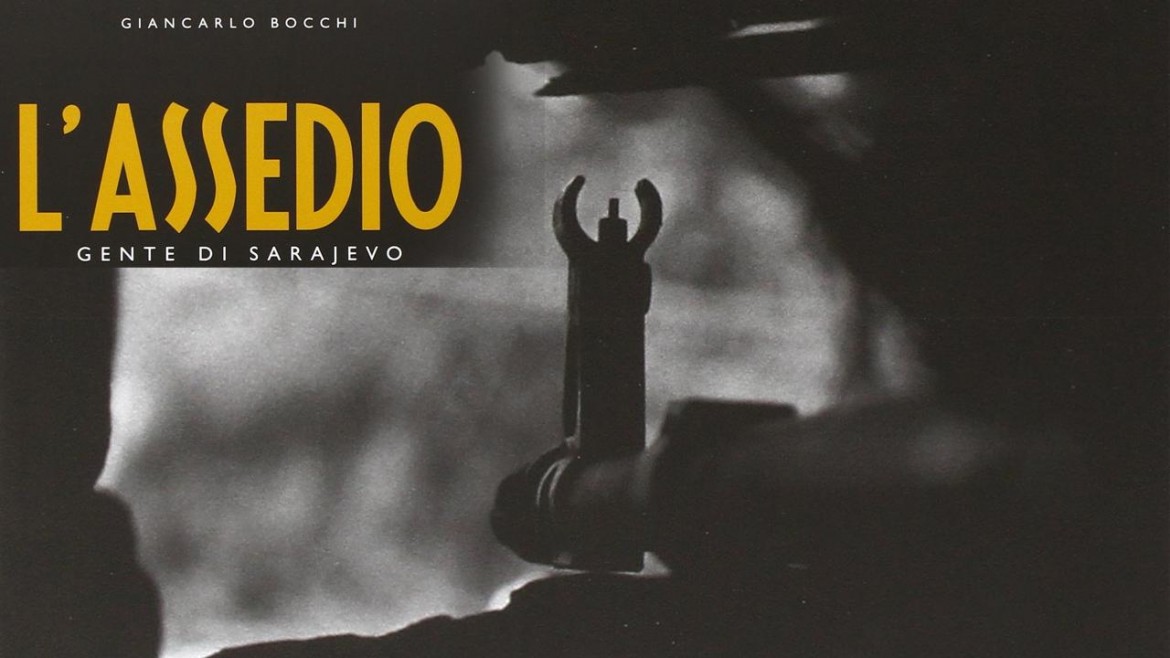

(estratto dal racconto contenuto nel libro con dvd di Giancarlo Bocchi “L’Assedio Gente di Sarajevo” (ed IMP)