Il racconto intorno alla violenza maschile contro le donne assume, in particolare nel contesto italiano, una complessa configurazione nella modalità di rappresentazione sulla scena pubblica, nei media, sul web. Una vasta letteratura sul tema lo indica con chiarezza, così come il lavoro che il femminismo ha condotto in questi decenni. Occorre tuttavia volgere lo sguardo a una posizione diversa quando ci si deve concentrare sugli effetti di quel che le reiterate violenze producono, spesso sfociando nell’esito ultimo dell’uccisione di una donna in quanto donna. Gli effetti però, di cui il più grave è mettere fine alla esistenza di un essere umano, si riverberano su chi e cosa rimane.

A QUESTE DOMANDE provano a rispondere due libri importanti e recenti, rispettivamente di Stefania Prandi (Le conseguenze. I femminicidi e lo sguardo di chi resta, Settenove, pp. 117, euro 15, prefazione di Chiara Cretella, postfazione di Patrizia Romito) e Alessandra Dino (Femminicidi a processo. Dati, stereotipi e narrazioni della violenza di genere, Meltemi, pp. 199, euro 18). Mentre il primo volume è frutto di un reportage attraverso le parole di madri, padri, sorelle, fratelli, figlie e figli, il secondo è una ricerca sociologica sulle sentenze dei casi arrivati a giudizio. Sia Prandi che Dino si sono interrogate e impegnate per anni, servendosi di dati, saperi critici e situati, confronti per decostruire una rappresentazione viziata da morbosità, vittimizzazione secondaria e una sottocultura patriarcale scaduta eppure difficile da estirpare del tutto.

Sullo sfondo gravitano le storie delle donne uccise per mano maschile per volontà proprietaria. C’è molto da imparare, spostando di poco l’asse, quando ci si inclina a osservare cosa ne è della vita delle famiglie colpite da un femminicidio. Le conseguenze di cui scrive Stefania Prandi, che ha curato le interviste tra il 2016 e il 2019, segnano il vortice di assetti stravolti, di una fatica che è tutta delle famiglie lasciate perlopiù ad arrangiarsi come possono attraverso burocrazie, riti abbreviati in cui non possono prendere parola, spese legali a proprio carico, risarcimenti ritardatari o che non arrivano, neppure la parvenza di un sostegno psicologico. Chi si prende carico di quelle sofferenze?

Tra le pagine del libro di Prandi si susseguono nomi e vicende, cominciando da Giovanna Ferrari, madre di Giulia Galiotto, uccisa a trent’anni nel 2009. Il marito l’ha presa a sassate e ha gettato il corpo da un pontile, ritrovato poi nel fiume Secchia. In un cantiere ferroviario, tra Fiorenzuola e Alseno, viene invece occultata Rossana Jane Wade che nel 1991 aveva 19 anni quando è stata uccisa dal fidanzato. Letizia Marcantonio è stata tra le prime in Italia ad aver preso parola pubblica per raccontare quanto accaduto alla figlia.

LA PERDITA, per tutte le intervistate, si tramuta spesso in risentimento inconsolabile, parte dall’incredulità di dover andare a riconoscere in un obitorio chi poco prima, nella maggior parte delle vicende, aveva denunciato abusi e violenze e che poco dopo si ritrova senza più futuro. Nessuno spiega come si possa stare in equilibrio quando, come è successo a Giovanna Zizzo, si sopravvive ai propri figli uccisi per vendetta dal compagno che di quei bambini spesso è padre. Laura aveva 11 anni nel 2014, lei è morta, la sorella quattordicenne è entrata in coma ma ce l’ha fatta. I due fratelli, anche loro ragazzini, hanno assistito. Così ci si attrezza come si può, con reti di mutuo-aiuto e risorse personali, rimuginando su una giustizia che nei tribunali si inficia di maldicenze reiterate verso chi è stata uccisa; dovendosi difendere da alcune cronache giornalistiche che usano nomignoli per indicare gli assassini e che propongono gallerie di immagini delle vittime tratte dai social network.

C’È FORSE un qualche riguardo verso l’umano in tutto questo? Sono quasi sempre le madri a scegliere un ruolo di visibilità pubblica, per avere maggiore presa e per parlare della violenza maschile contro le donne. Vanno nelle scuole, aderiscono ad associazioni, bandiscono borse di studio, aiutano e si alleano. Perché niente, ricorda Prandi, si può fare quando si è sole. Ma c’è una cosa che dà il definitivo tenore di quanto aleggi all’interno delle vite di chi rimane, è definitiva Vera Squatrito quando rammenta il reale punto di non ritorno dentro i nuclei di chi rimane: «è molto difficile riuscire a capirsi nel dolore che non finisce mai». Sua figlia, Giordana Di Stefano, nel 2015 ventenne, ha ricevuto 48 coltellate vicino casa, nel catanese, alla viglia della prima udienza per stalking (aveva infatti denunciato il padre di sua figlia). La loro bambina che allora aveva quattro anni, si domanda ancora se avrebbe potuto salvare la propria madre, proteggerla.

Molte altre sono le vicende in cui a non trovare requie è il senso di abbandono, di vendetta, da un crocicchio di sentimenti controversi. E quella strana sensazione, in ogni testimonianza, che restituisce il disincanto nei confronti di un sistema giudiziario che non dà mai piena restituzione. Nelle aule di un tribunale succedono diverse cose di cui referto ultimo è la sentenza, sintesi tuttavia utile per comprendere quanta strada sia stata fatta.

ALESSANDRA DINO in Femminicidi a processo compone una rigorosa riflessione che è frutto di un progetto di ricerca nazionale sulle «rappresentazioni sociali della violenza sulle donne: il caso di femminicidio in Italia». La possibilità individuata, insieme agli altri componenti della sua unità di ricerca che fa capo all’università di Palermo, è stata di accogliere tale complessità. Dino, insieme ai preziosi contributi di Clara Cardella, Gaetano Gucciardo e Laura Sapienza, si è occupata di un ambito all’apparenza specialistico mentre è di grande interesse per comprendere le radici della diseguaglianza, della reiterata aggressione ai corpi delle donne. Di un mutamento di immaginario, anche. Dati, tabelle, comparazioni, si tratta di un’analisi quantitativa – e qualitativa – delle sentenze di omicidi volontari di donne andati a giudizio tra il 2010 e il 2016. Dal corpus di 502 sentenze ne sono state selezionate 467, infine circoscritte quelle relative agli stessi casi ma con riferimento a diversi casi di giudizio, scegliendo dunque il procedimento più recente e fermandosi a 370.

UN NUMERO ALTISSIMO indagato a partire da alcune questioni, per esempio come è raccontata la violenza nel processo e quali fattori orientano la definizione della pena. Il femminicidio è problema del «campo giuridico» di cui Dino segnala le difficoltà strutturali giacché si discute anzitutto di un fenomeno che rimanda a un reato che non figura nel codice penale italiano, aprendo a una serie di fattispecie invece contemplate tra cui omicidio, maltrattamento, stalking, percosse, lesioni e che vanno lette dentro il prisma della macrocategoria della «violenza di genere».

Da ciò, la cosiddetta «battaglia dialettica» non solo sul linguaggio ma anche sull’assunzione della sentenza in quanto luogo simbolico di una «pratica discorsiva che plasma le identità». Se le conferme sono che si discuta, come sappiamo e riferiscono ormai da anni i centri antiviolenza, di una relazione di prossimità e intimità con la vittima, la motivazione «sentimentale» riceve un trattamento speciale che sovente si conclude con pene più lievi.

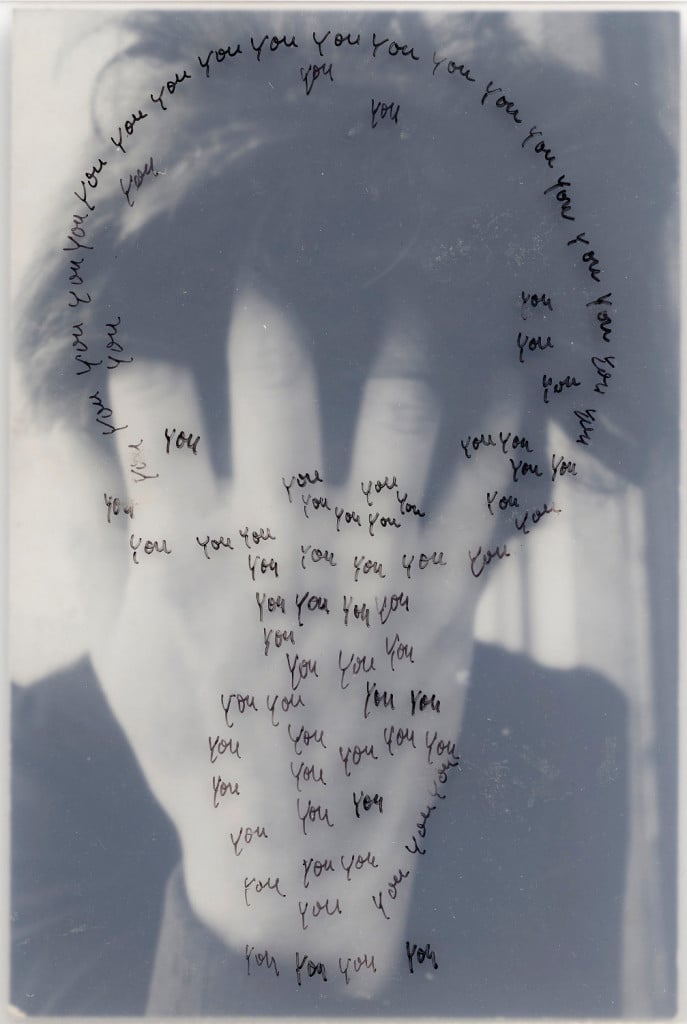

La lettura delle sentenze è la stratificazione di numerosi linguaggi e voci, di attori spesso non menzionati eppure eccezionale fucina di trasformazione, sia storica che lessicale. Dal parossismo alla dimensione emotiva, si passa a quella scientifica minata da fratture e contraddizioni. Può prevalere il carattere «patologico» che passa per parole quali raptus, ossessione, dipendenza, fino a quello più politico quando sopravanzano possesso, potere, libertà. A complicare la decifrazione, le molte entità presenti – comprese quelle assenti, quindi chi è stata uccisa, spesso citata nella sua funzione ma che, precisa Dino, sembra «quasi una figura fantasmatica che gioca un ruolo di comparsa». Ridare profondità alle esperienze è allora ancora una volta la vera posta in gioco, se il linguaggio viene inteso come lotta politica tra le più efficaci per fare ordine anche su qualcosa di così incandescente come la morte che non è mai del tutto risarcibile.