Una rosa del deserto coi suoi ghirigori perfetti, un elefantino d’avorio, tre piccoli cammelli di stoffa in scala, qualche autoritratto scattato con la Polaroid, un breve promemoria vocale con le date di nascita del padre (‘61), e del nonno (‘36), entrambi venuti al mondo a Tripoli ed entrambi, insieme ad altri 35mila italiani, costretti nel ‘70 a lasciare la città in seguito al colpo di stato che portò al potere Gheddafi; una corrispondenza cruciale via internet, e mare, distese sconfinate di mare.

Per realizzare My home, in Lybia, il suo primo documentario, nei giorni scorsi a Milano a Visioni dal mondo, Martina Melilli è partita da sé, dal suo atavico desiderio di ‘casa’, dalla sua voglia di capire cosa fosse realmente per lei, dall’ascolto dei ricordi sempre cercati dei suoi nonni e dai pochi oggetti sopravvissuti ai traumi della Storia, gli unici che poteva toccare filmandoli, a fronte di un viaggio nei luoghi paterni d’origine, che le era interdetto e innanzi ai baratri di un tracciato familiare reciso, alla geografia sfuggente di una memoria individuale e collettiva frantumata e sospesa, negata.

Ma a chiamarla, oltre al passato e ai gangli ancora troppo in ombra del tracciato italiano in Libia (che ci ha visto trasformarci “da colonizzatori a profughi”), è stato fortemente anche il presente, col suo qui e ora di giovane donna e artista visuale immersa nella contemporaneità. Tramite i social è infatti riuscita a contattare Mahmoud, uno studente d’ingegneria, nato e cresciuto a Tripoli e, a causa della devastata situazione politica del Paese – distrutto tra l’altro l’aeroporto – nell’impossibilità di lasciare la città. Con lui ha intrapreso un epistolario digitale e a lui ha inviato la mappa, disegnata da suo nonno, dei luoghi chiave dei suoi trascorsi in Libia. Queste micro lettere in base binaria con tanto di punti di sospensione che annunciano la risposta dell’altro e con il rintocco sempre uguale del suono della notifica, sono cifre stilistiche che nella partitura ricchissima di linguaggi prescelta da Melilli, tra immagini contemporanee e d’epoca, frammenti di quaderno come intarsi interiori, super 8 e murales fotografici, danno una impronta fortissima al film. Ne scaturisce una triangolazione di vite e di tensioni tremendamente evocativa e misteriosa: confine liquido tra assenza e presenza, mancanza e contatto, preclusione e apertura.

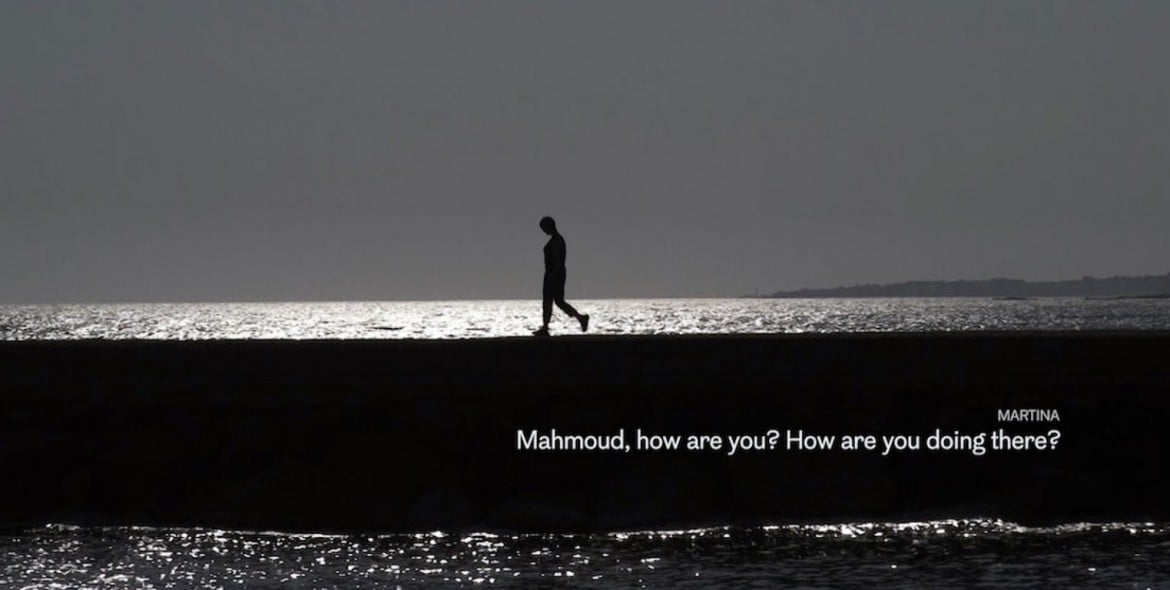

Così, mentre nella sua casa di Padova, dove ha sempre vissuto con la famiglia dopo il rimpatrio forzato in Italia, Antonio Melilli (nelle chat ‘granddad’) riavvolge il filo degli anni d’oro di Tripoli, allora nota come la perla del Mediterraneo, quando per i viali punteggiati di oleandri splendenti era tutto un brulicare di popoli diversi capaci però di vivere in fraternità e di un senso vero di comunità – oggi scomparso tanto qui quanto in Libia – Mahmoud, lungo la traccia degli scambi in rete con Martina, l’autrice, gradatamente disvela il ritratto di una città stritolata tra la guerra, l’ISIS, i fratelli musulmani (“che veri musulmani non sono”), e le milizie (“un potere capillare che ha mille facce” scrive Francesca Mannocchi su “L’Espresso”), un vivere al limite della sostenibilità tra mancanza d’acqua e elettricità, che significa niente telefoni e contatti con l’esterno, nella carenza di contanti e nella quasi totale assenza di stampa che racconti quanto accade; così nei suoi piccoli tremolanti video che gradatamente emergono dal fondo nero del documentario, fatti col cellulare e a proprio rischio totale, quei luoghi, quelli che Martina e suo nonno bramano tanto di vedere, sembrano frammenti inarrivabili di paradiso misto a inferno.

Pure in tutto questo, Martina e Mahmoud, una ragazza e un ragazzo coetanei, come tanti nel mondo odierno, continuano a raccontarsi le loro vite, a inviarsi foto di luoghi e meteo, a discutere di cinema (un tempo Tripoli aveva bellissime sale, il nonno di lei era un proiezionista, poi nel 2011 sono state distrutte dall’ISIS), di amore e di relazioni, lui rivela come il denaro influenzi anche i rapporti sentimentali. Oltre la distanza e le diversità culturali e di genere provano ad agire un’amicizia, pur nell’insicurezza che l’irrompere ammorbante della violenza produce in Libia. E così come nei racconti dei nonni di lei, l’idillio con i luoghi si interrompe con i ricordi dell’espulsione e della polizia durante il trasloco, delle violazioni anche corporee, nello spazio franco tra i due ragazzi affiorano le immagini mortifere dei bambini migranti trovati morti sulla spiaggia (“venivano da voi, li abbiamo trovati noi”), a testimonianza del viluppo oscuro di passato e presente che avvolge ancora oggi i due Paesi.

Altrove invece, con un’aura densa di attesa, vediamo i nonni della filmmaker che guardano al computer le immagini della strada in cui abitavano, cercando un frammento visivo di quella che un tempo era la loro casa. Allora la memoria oscilla tra ristoro e tensione, tra piacere e sofferenza. Allo stesso modo non possono vedersi in presenza Mahmoud e Martina, e la visione dell’ultimo confine che li separa, ossia il mare, da una sponda e dall’altra, può restare solo questo e nient’altro, se non ci si può toccare. Eppure allarga il cuore e innaffia la speranza il dialogo elettronico tra loro, a volte come un ricamo di parole sulle onde… È forse possibile scrivere sulla schiuma del mare?