«The public is awful». Una considerazione tanto amara è contenuta nel celebre pezzo pubblicato da Donald Judd nell’«Arts Magazine» del 1973 sotto al titolo provocatorio di Complaints: part II. Dopo un’accesa invettiva inaugurale, rivolta già quattro anni prima alle fila composite della critica specializzata, l’artista americano aveva infatti deciso di proseguire la propria, personale geremiade con un nuovo contributo, indirizzato questa volta al ‘sistema museo’ statunitense: così, nel comporre una sequela di riprensioni ben congegnata, e nel riunire una serie di documenti probanti, non aveva risparmiato neppure la ressa dei visitatori, stipati in sale sempre più affollate da un modello capitalistico (e borghese) di sfruttamento del sistema cultura e di valorizzazione dei fatti d’arte.

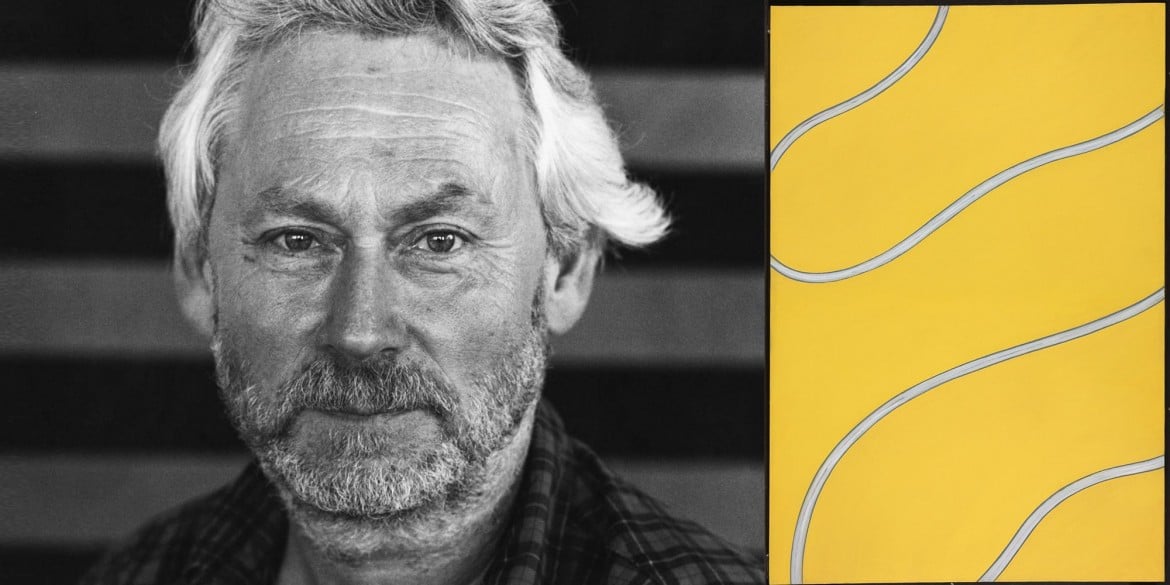

Ripartire da dichiarazioni a tal punto battagliere – investite, dal principio, di forza sufficiente per caratterizzare in maniera durevole una personalità e un catalogo – deve esser sembrata impresa di non poco conto allo staff curatoriale del MoMA, che si è proposto di dedicare a Judd un’iniziativa ambiziosa, intesa per ripercorrerne l’oeuvre sull’arco intero della sua attività; e le aspettative legate alla monografica sono comprovate innanzitutto dalla scelta di tornare a riflettere sulla produzione dell’artista a distanza di trent’anni dall’ultima personale in un museo newyorkese, quella cioè apertasi nell’ottobre del 1988 al Whitney (con un allestimento pensato per la sede brutalista e chicchissima a firma di Marcel Breuer). Con forza icastica perfino maggiore sottolinea comunque il rilievo dell’evento la calendarizzazione per esso opzionata da Ann Temkin, ideatrice del progetto al fianco di Yasmil Raymond, Tamar Margalit e Erica Cooke. Quello per Judd si presenta infatti come il primo vernissage ‘di peso’ dell’autorevole istituzione con base a Manhattan, dopo che – nell’ottobre dell’anno passato – è stata celebrata (nel ricorso a un battage di risonanza mondiale) la conclusione del rinnovo, complesso e oneroso, degli spazi sulla 53a, elaborato dallo studio Diller Scofidio + Renfro.

Indiscutibile appare che il programma previsto per lo scorso autunno abbia inanellato occasioni intime, fra cui il pur cogente focus sulle opere di Betye Saar (The Legends of Black Girl’s Window), senz’altro con l’intento di focalizzare l’interesse sull’attuale allestimento delle raccolte permanenti: ora, consumata la febbre della novità, si predilige una figura illustre del panorama patrio, simbolicamente sospesa fra Est e Ovest (tra il 101 di Spring Street e l’aspro paesaggio di Marfa), riservandole il sesto piano – quello offerto ai percorsi di respiro – mentre approda al MoMA, tre livelli più in basso, l’affondo parigino su Felix Fénéon, fra i ‘padri’ della parabola moderna, in trasferta dal Musée de l’Orangerie.

Tutto sembrava dunque apparecchiato al meglio per estendere i festeggiamenti avviati cinque mesi orsono; questo se non si fossero inframmezzati i tempi struggenti che ci troviamo a vivere su scala ormai globale e senza confini validi in termini di infezioni o quarantene.

Judd ha spalancato le porte all’inizio di marzo; il 12 dello stesso mese la direzione del museo si è accodata alla scelta cittadina di chiudere i centri di cultura, dal Met, alla New York Public Library, dalla Frick al Guggenheim, per arrivare agli show-room privati. Le quattro ampie sale dell’esposizione sono dunque deserte di presenze, e si può supporre che siano destinate a rimanerlo a lungo, dato che il MoMA si riserva di aggiornare la serrata col potenziale aggravarsi del contagio al di là dell’Oceano (una certezza purtroppo, finanche negli allarmi tardivi del presidente Trump). D’altronde, se la visita viene consentita attraverso il succedersi intermittente degli scatti caricati sulla pagina ufficiale della mostra (all’indirizzo https://www.moma.org/calendar/exhibitions/5076), laddove nessun diverso dispositivo virtuale è stato ancora predisposto a causa del precipitare rovinoso dell’emergenza medica, perfino il catalogo è assurto allo status di rarità bibliografica nell’accidentato mercato delle novità editoriali ai tempi del Covid-19.

Una simile, imprevista situazione – condivisa dalle principali rassegne stagionali, non senza distinguo sulle risorse disponibili in rete – legittima tuttavia una riflessione ‘a distanza’ su quell’impenetrabile galleria, che ha il merito di aver voluto affiancare icone distintive – ad esempio il box in ottone delle collezioni del museo (1968) o i cubi in compensato dalla National Gallery di Ottawa (1973) – a prove meno attese – in particolare i dipinti d’apertura, da datarsi sul 1960-’61.

A scorrere infatti il bell’intervento composto per l’occasione da James Meyer, associate professor all’Emory University, o quello informatissimo della Temkin (consacrato a «Judd and the Museum»), ci si ricorda di quanto spesso, nei commenti precoci dei contemporanei, le proposte formulate dall’artista, sia in fatto di creazioni che di istallazioni, rispondessero a un ‘impulso negativo’ – letto però sotto la luce sfavorevole di una supposta «insufficienza formale» – e di come, nello specifico, si riconoscesse semmai al suo linguaggio, lungo gli anni sessanta, un uso dello dell’ «immobilità», del «silenzio», perfino del «vuoto» in guisa di «mezzi espressivi».

Tale vulgata visse una prima frattura con l’uscita del saggio di Michael Fried, Art and Objecthood (apparso nel ’67 su «Artforum»), il quale – ripartendo con puntiglio dalle affermazioni di un altro articolo seminale di Judd, lo Specific Objects del 1965 – ne accompagnava le conclusioni verso un estremo polemico, famosamente accusando di una sostanziale ‘teatralità’ le ultime tendenze statunitensi. Il «literalism» degli artefatti proposti allora nel contesto americano implicava infatti – nell’opinione di Fried – un inevitabile coinvolgimento del pubblico, in prospettiva spaziale e temporale, costruendo attorno ad esso una dimensione ‘scenica’; e in fondo, un simile argomento ribaltava in chiave peggiorativa le stesse note di Judd, il quale aveva continuato a dichiarare quanto le proprie realizzazioni, assieme a quelle dei colleghi più apprezzati (Oldenburg, Rauschenberg, Flavin, amico e sodale), si proponessero di dialogare con l’esterno, costruendo rapporti formali estranei all’autosufficienza intrinseca della scultura anche recente, da Hans Arp a Henry Moore, fino a Edward Higgins e Mark di Suvero. Testimoni spavaldi di un’intenzionalità siffatta sono, nell’elegante selezione newyorkese, i wall pieces o i floor pieces in acciaio, ottone e plexiglass, impensabili fuori dalla rete di luci, ombre e distanze da essi costruita sul piano cartesiano di pavimenti e pareti: ma ancora più dimostrativo appare il tour de force imbastito dai boxes ‘al naturale’, prestati da St. Louis, refrattario a una fotogenia di insieme, slapstick puro al di fuori di un esame autoptico ponderato.

Esattamente per questo l’esperienza desolata di una flânerie ‘da remoto’ negli ambienti bianchi del MoMA offre un’inattesa ‘verifica ermeneutica’. Nello schema asettico che scansiona in ordine cronologico gli ‘oggetti specifici’ esposti a Manhattan, si evidenzia infatti, lampante, l’assenza del discrimine preferenziale che – nelle stesse parole dell’autore, nei suoi proclami ripetuti dagli esordi alle tappe estreme della carriera – consentirebbe di distinguere la differenza fra arte e design, il principio cioè di ‘proporzione’. In un’attività tentata a più riprese dalla progettazione di mobili e arredi, destinati alla vendita o a servire in spazi domestici e di lavoro (come le sue residenze texane), questi ha infatti costantemente ribadito quanto la sola ‘scala’ traduca con ragionevolezza la distanza fra un tavolo e una creazione autonoma, anti-utilitaria: la vuotezza delle sale del museo rivendica allora con forza, vicino alle sontuose sculture-non-sculture di Judd, al loro edonismo di superfici lucide e alla ricchezza satura delle cromie, la presenza ineliminabile di un ‘modulo’, quello cioè di un osservatore rispettoso e partecipe, necessario per accostare un canone umanizzato alle idee baldanzose seriate dall’autore.