Forse anche gli operai americani hanno di nuovo qualcosa da dire. Da contestare. In musica. Magari proprio quegli operai di Pittsburgh, magari proprio quelli della “Larmer Steel”, che decenni dopo la chiusura della loro acciaieria, alle elezioni presidenziali sembravano essersi arresi.

Lo dicono in musica, col loro linguaggio. Ed è un segnale. Perché molta dell’opposizione musicale a Trump in qualche modo si poteva dare per scontata.

Non che sia meno rilevante ma era prevedibile il no della cultura rap, hip hop, le espressioni dei ritmi urbani, anche quelli diventati più mainstream. Anche quelli che arrivano a vincere i Grammy, come i “A Tribe Called Quest”, che nella fastosa cerimonia del premio salutano a pugno chiuso.

E in qualche modo prevedibile è stato anche il rifiuto al trumpismo di tanti songwriter, a cominciare da John Mellencamp, che polemicamente proprio nel giorno dell’insediamento del nuovo presidente ha fatto uscire l’ultimo suo album. Dove accentua i caratteri rurali, i toni folk, citando esplicitamente Woody Guthrie.

Così come era lecito aspettarsi che prendesse forma di musica la rabbia di Tom Morello.

Si potrebbe continuare all’infinito.

Ma qui c’è qualcosa di diverso.

Qui c’è Pittsburgh, c’è la Pennsylvania. Qui ci sono gli operai, meglio:gli ex operai che affollano i bar, raccontandosi nulla e giocando al biliardo. Qui c’è la loro musica: il blue-collar. Contrapposta ai suoni dei colletti bianchi degli impiegati, degli agenti di borsa. Dei vincenti.

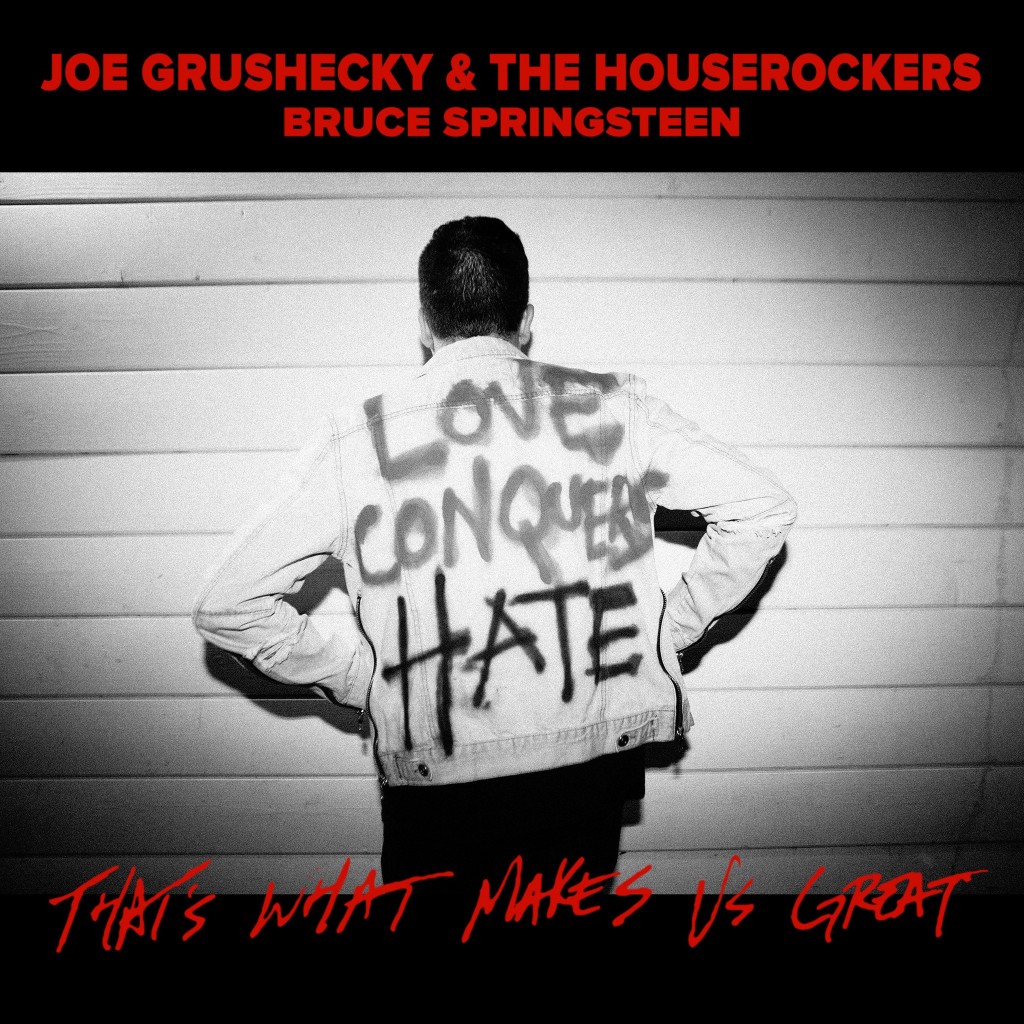

Qui c’è il loro rock elettrico, diretto. Senza fronzoli. E qui ci sono i loro interpreti. Uno su tutti; Joe Grushecky.

Amico, coetaneo, forse addirittura ispiratore di Springsteen (insieme hanno scritto “Code of Silence” che ha fatto vincere al boss un Grammy nel ’97) è rimasto testardamente attaccato a quel suono robusto, potente. A quelle sei corde energiche che raccontano storie di lavoro, di sfruttamento, di sconfitte. Di umiliazioni. Lui ha continuato anche quando “il gusto del pubblico” andava in tutt’altra direzione. Ha continuato con quelle ruvide note e parole che stanno al rock esattamente come Robert Ward sta alla narrativa americana.

Grushecky ha vivacchiato, certo, in questi anni. Ha insegnato a scuola, ha dato alle stampe bei dischi, non tutti capolavori, sempre più di nicchia. Ma sempre raccontando Pittsburgh, gli ultimi di Pittsburgh, che il resto dell’America voleva dimenticare.

Poi, Trump. Lo ascolta in tv. Resta disgustato. Scrive una canzone. La manda per un parere a Springsteen, che a fine febbraio aveva appena concluso il suo tour. Gliela manda come usiamo fare tutti, via mail, con un file.

Springsteen la sente. Non solo gli piace, ma pensa che in qualche modo debba diventare anche sua. Così ne incide una parte, nel suo studio. La rimanda indietro, sempre per via telematica.

Con quel blue-collar, riscritto alla luce della rabbia di oggi. Quel blue-collar urlato a chi ha distrutto i sogni di questa comunità. Prima chiudendo le fabbriche, poi indicando loro come nemici i migranti, i “diversamente abili” (su questo tema insiste molto Grushecky, nel testo ma anche nelle interviste ai giornali cittadini), i neri.

“C’è qualcuno che ci dice di sbarrare la porta / invece di aprire i cancelli”. E su quel tappeto infuocato di chitarre, cantano di fake news (“ci vendi bugie come fatti”), cantano la pochezza di chi “non ha mai letto un libro”.

Cantano, con un pizzico di retorica che si diluisce nell’affresco musicale: fermiamolo, “prima che sia troppo tardi”.

Ecco, così i perdenti di Pittsburgh hanno ripreso la parola. E le chitarre.