Cammino come un topo. Me ne accorgo appena incontro qualcuno che come me si addossa al muro, abbassa la testa, strisciamo entrambi. La vulnerabilità di un corpo in una estetica clinica, prostetica bianca verde, mascherine e guanti di lattice, le strade come corsie di un ospedale. Muoversi ha lasciato la carta dei diritti, sta nel protocollo dei divieti. Sono sanzionabile se non giustifico la mia uscita. Camminare fa paura, fa sentire colpevoli, di essere liberi, o per essersi ammalati, o perfino di non essersi ammalati affatto? È la guerra al contagio. Nel linguaggio bellico c’è sempre un nemico, pare siamo noi che non sappiamo stare tra libertà individuale e bene collettivo. Che controllo sia, allora, dall’alto e dal basso, vecchi e bambini. L’autoconsapevolezza non è di questo mondo, la responsabilizzazione di ciascuno non si addice alla legge. Siamo tutti potenziali untori, pare che degli altri non ci importi granché.

Era ora che ci accorgessimo che comunità e immunità non sono compatibili. È tutto in quell’Iorestoacasa, quell’Io e la sua salvifica autoreclusione che coincide con la demonizzazione dell’altro. Abbiamo bisogno di qualcuno che ci imbavagli, ci costringa all’immunità. Comincio a sentire che mi manca qualcosa appena esco di casa se non ho al morso la mia mascherina. Come mi sentissi più osservata, sorvegliata senza quello che mi nasconde e confina. Ho un nuovo viso, un nuovo campo di osservazione, se continua così me la metto pure in casa. Magari posso pure usarla per nascondere le mie espressioni, il mio ghigno, la lingua di fuori, il mio desiderio. Magari mi sento meno insofferente, mi ribello di meno, magari mi convinco. Giro con sacchetti in mano come cani al guinzaglio, una busta della spesa appesa come un cartello identitario, sono io, sì, un corpo che ha sempre bisogno di qualcosa. Anche solo di aria. E di uno spazio pubblico, mi dico – non vorrei mi stessero dicendo che mi è rimasto lo spazio

pubblico del supermercato.

Cerco di dirmi che sto esagerando, stare in casa non mi fa tanto bene. Sono chiusa dentro o forse mi sono chiusa fuori, ogni ponte un confine, ogni porta un muro. Sono in fila. Mi certifico. Resto a distanza. La diffidenza che prima era dei cinici, oggi ce la possiamo permettere. Stiamo in fila, parliamo di noi, in fila – quanti siano rimasti in fila dietro certi confini, dove siano tutti quelli che case non ne hanno, non ce lo raccontiamo più. Richiedenti asilo, migranti, Grecia, Siria, Libia, il popolo curdo, qualcuno mi racconti una storia, anche retorica fa niente. Ci siamo solo noi, i sopravvissuti, i convalescenti, gli scampati. Il mondo è un bollettino di ammalati guariti e morti. La politica è un’amministrazione della vita e della morte, era già così.

Stare chiusa forse mi sta deprimendo. Per fortuna non mi mancano farmacie, tabaccai, alimentari, siti virtuali ma essenziali (l’essenzialità di certe fabbriche, tuttavia), connessioni a scopo educativo che mi ricordano quanto essenziale sia stare in prossimità. A ciascuno il suo, tra eccitanti, ansiolitici, tabacco e alcol, serie tv, serie porno, che pure il sesso, come facciamo con il desiderio? Baciarsi, toccarsi? O c’è erotismo nella distanza, nell’avvicinarsi chiedendo di poterlo fare? Anche ridere per strada non se ne parla, certe espressioni di piacere non si addicono al momento. Tutti dentro, tutto avviene dentro. Le case a consumare tutto. Come se cinema teatri librerie stadi biblioteche bar chiese piscine giardini argini musei, la città tutta fosse un luna-park: per i giorni di festa, per distrarsi, per non pensare, per svagarsi, a pagamento. Magari lo pensavamo anche prima visto che ora possiamo farne a meno, visto che ci basta un televisore, uno schermo, un romanzo, un tappetino, un balcone. La teatralizzazione del mondo, la tecnologia aiuta, pubblico e privato insieme:

Perché dovrei uscire se tutto quello che amo è qui?, si chiede Hugh Hefner, creatore di Playboy, steso tutto il giorno sul suo letto girevole, pigiama e vestaglia, cioccolata conigliette e pepsy-cola? Le case-celle, i nostri laboratori somatopolitici. Vorrei tanto che oltre a farci vedere sui balconi, a ricordarci che c’è un fuori fatto di altra gente in condizioni che non è detto siano simili solo perché hanno un balcone, dessimo un’occhiata dentro, a come abbiamo diviso lo spazio, a chi spetta quel tavolo, quella stanza, e per quanto tempo, in quale ora del giorno, l’alba, la notte? Immagino nessuna diseguaglianza o prevaricazione, nessuno a rivendicare spazi anche solo mentali. L’economia capitalista ha sempre avuto bisogno di chi si occupasse del lavoro di cura senza retribuirlo, ora anche di più. Le donne, sì, compagne, mogli, madri, di nuovo chiuse dentro, il ruolo di sempre, gratis.

Dentro, la vita matrimoniale è salva, immune, il nucleo domestico degli affetti è protetto e protegge, la sacra famiglia non è più una tragedia collettiva. La questione è femminile, la violenza è domestica, non un affare di stato, non un problema degli uomini. Le donne sì, le vogliamo di nuovo fuori dal discorso politico. Mi rileggo Butler, il corpo ha una sua dimensione pubblica anche quando sta dentro casa. Ecco, sì. La casa come nuovo centro di produzione e consumo, del potere e del sapere. Si fa tutto a casa e da casa. Cerco di non esagerare ma un po’ di irrequietezza è venuta anche a me. Mi lavo troppe volte le mani? Non so se mi piace vivere in un mondo così, igienizzato, pauroso di tutto, cristallizzato, dematerializzato, in cui mi sento sempre sporca, disincarnata o vigliacca. Non voglio la normalità di prima, normale per chi, normale cosa?, nemmeno quel genere di umanità di cui ho poca nostalgia, arrogante escludente, ma questo genere di vita addomesticata buona per chi da casa può tutto come prima, mi sembra classista, sessista più di prima. La casa, sempre che ce l’abbiamo una casa e che possiamo mantenerla. La disuguaglianza sociale pare finita con la quarantena.

Esco. Cartelli sulle saracinesche per aperture sine die, silenzio, vuoto, è lo shock del reale che è insopportabile. Venezia è bellissima, me lo dico, ci cammino e sento odori, suoni, e godo dello spazio, ora che posso superare i duecento ridicoli metri, gioisco del mio passo non impedito dagli imbuti di turisti, non urlo più contro ogni abuso, non mi viene da gridare contro l’ennesima nave crociera, contro certa speculazione, contro ogni locazione turistica, contro l’ennesimo ATM che ora è lì come uno stigma svuotato di denaro e di senso, senza turisti a prelevare, a prevalere sulla popolazione. Irreale o forse un’altra realtà possibile? Paura, ansia, rabbia. Le ho tutte. Mi lavo un’altra volta le mani, i guanti di plastica che mi danno al supermercato li ho lasciati all’uscita nel mucchio, non mi pare una bella mossa ecologista, ma tant‘è. I gesti. La velocità con cui mi sto adattando a tutto, perfino al linguaggio simbolico e gestuale, mi innervosisce. La paura sovverte i corpi. Sto mutando. La dinamica disciplinante è fatta di piccoli gesti quotidiani, un esercizio ogni giorno, una liturgia del corpo, non se ne accorge nemmeno il corpo, è docile, sono già quel criceto che gira gira dentro la sua ruota. Da topo sto diventando criceto.

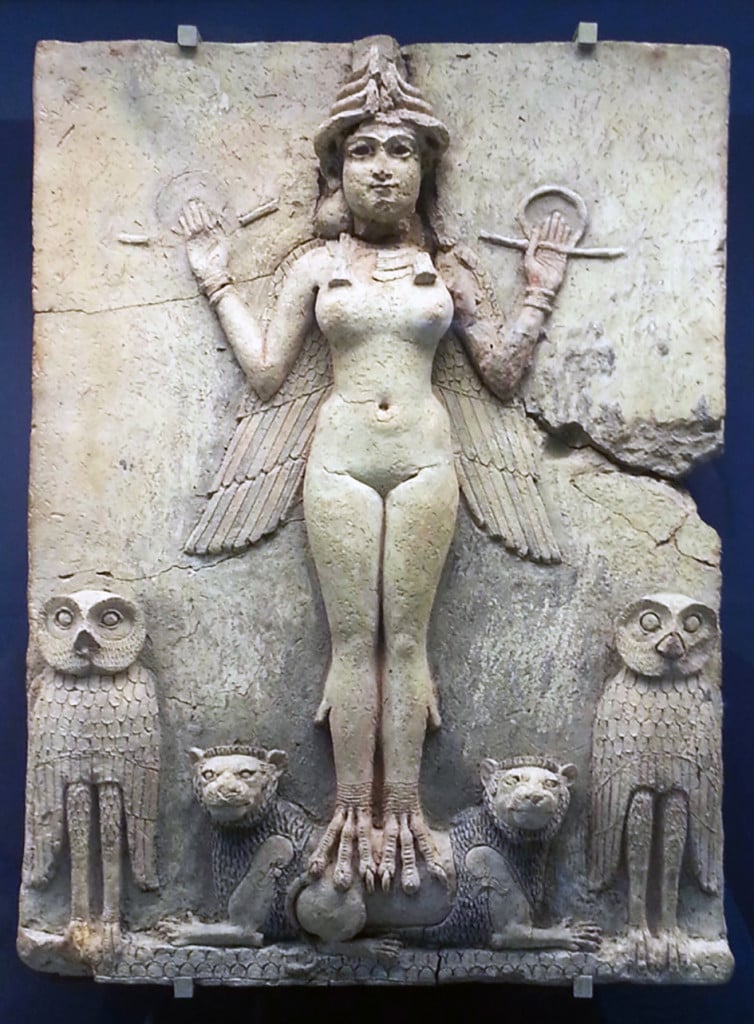

Tossisco, mi manca il respiro. Ho bisogno di aria. Ora che sembra più pulita, l’ecosistema fa fuori me e quelli come me, comincio a dirmi, umani furbetti, che ci siamo presi tutto il corpomondo, l’abbiamo occupato, espropriato, colonizzato, mercificato, maltrattato, violentato: siamo abituati, il sistema capitalista patriarcale ci garantisce sovranità indiscriminata, il padre padrone non ha mai avuto bisogno di spiegare perché faceva quello che faceva. Adesso è lì in cerca di attaccarsi a un respiratore, trovasse libero un letto.

Lutto. Improvvisamente tutto finito, fine della frenesia produttiva e dell’ipertrofia, dell’individualismo depressivo, della corsa al centro commerciale, fine della corsa. Verrebbe pure da dire che bello. Eppure, sarà che stare dentro non mi rende tanto aperta al futuro, mi viene in mente Erisictono, il re capitalista che si è mangiato tutto e comincia a nutrirsi della sua stessa carne, del suo corpo vivo, si mangerà anche così, malato, sepolto dentro stanze sempre più vuote di cose e persone, sempre più immobile, connesso, docilmente sorvegliato, potenzialmente eterno, per sempre inerte. Il vecchio comatoso capitalismo starà lì a divorarsi e ammansirci ancora con le sue retoriche di malattia come una guerra da vincere, di nostalgia della normalità, quella, per capirsi, delle ingiustizie sociali, della buona vita che non era poi buona per tutti, delle risorse che stavamo esaurendo, del giro di giostra accumulo profitto sfruttamento oppressione di qualche genere o minoranza, a sedurci con le sue utopie tecnopolitiche di libertà chiusa in un pixel, codificata in un algoritmo, applicata e quindi sputtanata, pronto a rianimarsi e uscire per le strade vuote e chiuse, a prendersi ancora corpi sfruttati, sottopagati e non pagati, corpi che si riconoscono in consumatori e turisti, corpi imbavagliati e inchiodati alla distanza.

Ecco, lo sapevo, stare dentro mi ha intristita, demoralizzata, sfinita. Sono immune e depressa. Esco, posso, sì che posso. Vado a vedere se per caso mi riesce di incontrare corpi che invece potrebbero aprire ora la testa a case come spazi di attraversamento, a nuovi generi di parentele e alleanze con i vari sistemi di vita, a mettere in gioco affetti e desideri senza restrizioni sociali e culturali, corpi che potrebbero sconnettersi dalle reti e mettersi in relazione, stare a contatto visivo umano e non virtuale, riappropriarsi della città come spazio pubblico e della vita come bene personale e collettivo. Che voglia di corpi così, che anziché aspettare che si rimetta in salute quel malato cronico di padrepadronecapitalista, potrebbero usare questo frattempo di tempo per fare di questa mutazione una rivoluzione. Magari comincio dal mio.