Birmania, colori spezzati

Il recente colpo di stato con cui i militari hanno ripreso il potere in Myanmar, il primo febbraio del 2021, ha completamente distrutto una scena artistica tra le più promettenti del Sudest asiatico, in un momento in cui cominciava a conquistare finalmente la critica e i mercati. Numerosi artisti sono finiti in prigione, mentre i più fortunati sono riusciti a fuggire all’estero, e da lì continuano a sensibilizzare il pubblico internazionale rispetto alla situazione birmana con le proprie opere.

«Quando l’arte contemporanea del Sudest asiatico ha cominciato a interessare critica e mercato, negli anni 2000 e all’inizio del 2010, tutta l’attenzione era sull’Indonesia, più tardi si è spostata sulle Filippine, mentre ora è tutta sulla Tailandia e sul Vietnam. La Birmania ha sempre dato l’impressione di essere la figlia dimenticata», spiega il curatore singaporiano Louis Ho, che ha recentemente allestito due mostre dedicate alla Birmania per la galleria Richard Koh Fine Art.

«È vero che l’arte contemporanea birmana non ha mai avuto successo di mercato, eppure è sempre stata estremamente ricca e diversificata, anche se forse meno rispetto alle sue vicine, come Indonesia, Tailandia e Vietnam – racconta Nathalie Johnston, fondatrice dello spazio Myanm/art a Yangon, che ha contribuito in grande misura allo sviluppo delle pratiche artistiche locali -. Quando abbiamo aperto, nel 2016, la scena artistica stava sbocciando, dopo anni di censura e restrizioni». Era, infatti, l’inizio della transizione democratica cominciata dal partito NLD di Aung San Suu Kyi, lo stesso che aveva stravinto per la seconda volta nelle elezioni del novembre 2020 -ed era poi stato poi deposto dalla giunta militare guidata dal generale Min Aung Hlaing.

La curatrice Ilaria Benini, che ha vissuto in Birmania dal 2012 al 2015, fondando la piattaforma artistica Fluxkit, ricorda un momento di grande ottimismo: «Davanti ai nostri occhi si stava compiendo una travolgente trasformazione, le persone hanno cominciato a cambiare il proprio abbigliamento, a costruire strade, aprire spazi artistici, dedicati al documentario, alla fotografia, qualcosa di inimmaginabile solo pochi anni fa».

Ascesa e ricadute

«Prima del colpo di stato, la scena artistica stava sperimentando una decisiva crescita. Grazie alla possibilità di viaggiare all’estero e di accedere al mercato internazionale, molte gallerie e artisti si stavano facendo conoscere sempre di più – aggiunge Benini -. Chiaramente, c’era stata una lunga assenza dalla scena artistica a causa della precedente dittatura, quindi si trattava di rientrare nel mercato e ricostruire una rete di contatti. Artisti giovani e di generazioni precedenti si ispiravano a vicenda, c’era la sensazione di poter costruire una scena, che fosse qualcosa di tangibile, o qualcosa che fosse solo sperato e immaginato».

Il rinnovato interesse internazionale che ha caratterizzato il tempo prima del colpo di stato è leggibile nella presenza birmana negli eventi artistici internazionali. La Asia-Pacific Triennale di Brisbane ha mantenuto una costante rappresentanza birmana, così come la Biennale di Singapore. Un gran numero di gallerie nella regione, in particolare Singapore e Bangkok, hanno dedicato la programmazione all’arte e agli artisti birmani. Le mostre No Country: Contemporary Art for South and Southeast Asia (2013), organizzata dal Guggenheim, e Sunshower: Contemporary Art from Southeast Asia 1980s to Now (2017) a Tokyo, includevano entrambe un significativo numero di opere di artisti birmani. L’anno scorso, il Centre Pompidou di Parigi ha ospitato la prima grande mostra dedicata al modernista Bagyi Aung Soe. Nonostante negli ultimi anni la censura fosse sempre presente sulla carta, nella capitale Yangon era comunque permessa una certa libertà e sperimentazione: «Abbiamo organizzato eventi che, di fatto, rischiavano di finire sotto il mirino della censura, per esempio discutendo apertamente temi politici, ma in quel periodo la morsa non era così stretta», afferma Ilaria Benini.

L’indomani del colpo di stato militare del 1° febbraio, un moltitudine di artisti ha affiancato la popolazione birmana scesa a protestare in strada, partecipando con cartelloni, striscioni, inni, installazioni, performance, reading di poesia e fundraising alle manifestazioni contro la giunta: «Nessuno è stato contento di svegliarsi il primo febbraio e sapere che Aung San Suu Kyi era stata arrestata, nelle strade l’energia della ribellione era dirompente», ricorda Nathalie Johnston che era ancora in Birmania in quei giorni.

La risposta dei militari è stata estremamente violenta. Si stima che tra il primo febbraio e il primo novembre, la polizia e l’esercito abbiano ucciso almeno 1.200 manifestanti e passanti, inclusi circa 75 bambini, arrestando oltre 8700 funzionari governativi, attivisti e giornalisti. Il 14 marzo la giunta ha imposto la legge marziale in diverse aree di Yangon e ha iniziato a imporre ulteriori restrizioni in altre parti del paese.

Ad alto rischio

Da allora – e fino agli ultimi avvenimenti – le notizie sono state drammatiche: torture, sparizioni forzate, stupri, mentre artisti, giornalisti, avvocati, personale medico, manifestanti, attivisti e molti altri continuano a essere ad alto rischio di arresti arbitrari. Il 23 luglio scorso lo scrittore e attivista Kyaw Min Yu, noto come Jimmy, il rapper ed ex parlamentare Phyo Zaya Thaw, e gli attivisti U Hla Myo Aung e U Aung Thura Zaw sono stati giustiziati con accuse infondate di terrorismo. In Birmania la pena capitale non veniva applicata da oltre trent’anni. Per la popolazione è stato scioccante. «Erano degli amici, artisti come noi. Quando abbiamo saputo che erano stati uccisi eravamo sgomenti, furiosi – racconta l’artista Chaw Ei Thein -. Non potevamo credere che l’avessero fatto sul serio».

Ora residente negli Stati Uniti, Chaw Ei Thein ha realizzato sempre lavori altamente politici, attitudine che le è costata per anni il mancato rinnovo del passaporto e l’impossibilità di tornare in Birmania. È riuscita a tornare a Yangon solo quando il partito di Aung San Suu Kyi è salito al potere. Oggi però il suo nome è su una lista nera della giunta.

Recenti sono anche le notizie dell’incarcerazione dell’artista Htein Lin e della moglie Vicky Bowman, ex ambasciatrice britannica: «Quello che è successo a Htein Lin e Vicky Bowman sembra essere la punta dell’iceberg di un fenomeno molto più grande, che include l’esecuzione di attivisti pro-democrazia e ha seguito il massacro di cittadini cristiani nello stato del Kayah a Natale dell’anno scorso. Sembra che le cose possano solo peggiorare a questo punto», osserva il curatore Louis Ho.

In una situazione estrema come questa, qual è il ruolo dell’arte? «Non posso immaginare niente di più politico che manifestare per le strade e lottare per la libertà, cosa che la maggior parte degli artisti hanno fatto nell’ultimo anno e mezzo – aggiunge Ho – Per quanto riguarda le opere stesse, l’arte nata in questo clima differirà da un artista all’altro. Il popolo del Myanmar ha sempre dimostrato un’estrema resilienza. Possiamo solo sperare che sia così anche in questo caso».

Secondo Nathalie Johnston, gli artisti si stanno comportando come nei precedenti colpi di stato, cioè creare lavori dal contenuto politico più sottile, che i militari non possano necessariamente comprendere.

Molti di loro si trovano attualmente all’estero. «Per i più anziani è la terza volta nella propria vita che assistono a una presa di potere militare e giustamente non ne possono più – dice Johnston – Sono in Europa, Australia, Thailandia, Stati Uniti, e continuano a combattere dall’estero, contribuendo a puntare i riflettori sulla situazione birmana». Pur con le dovute precauzioni, per non mettere in pericolo le proprie famiglie ancora nel paese, sono proprio questi artisti a essere investiti del compito di raccontare la storia, le sofferenze, la bellezza e le turbolenze del proprio paese. «I problemi dell’ultimo anno e mezzo hanno contribuito all’interesse internazionale per l’arte del Myanmar», conclude Louis Ho.

Creare con gioia e dolore sulla propria pelle: le testimonianze

«L’ultimo giorno di gennaio 2021 io e alcuni artisti stavamo dipingendo un murales sul lato di una fabbrica di mobili. Avevamo programmato di finirlo l’indomani, sul presto. Così abbiamo comprato della carne da marinare, pensando di fare una piccola grigliata – racconta l’artista Kyaw Moe Khine, alias Bart Was Not Here -. Tornati a casa, ci siamo addormentati. Al nostro risveglio, il 1 febbraio, il colpo di stato militare era ormai cosa fatta. Ci siamo ritrovati senza linea telefonica, senza internet, in tv non passava niente. Solo radio era ancora funzionante, ma si sintonizzava su un’unica stazione che dava musica tradizionale birmana. Era tutto molto inquietante, mi sembrava di stare in un film dell’orrore».

Si potrebbe facilmente scambiare l’ex artista di strada, ora un nome tra i più richiesti nelle gallerie d’arte internazionali, per un americano-birmano di seconda generazione. Il suo entusiasmo e la sua energia non accennano a diminuire anche quando si tratta di parlare degli eventi drammatici che hanno alterato il presente e il futuro del suo paese.

Sebbene la maggior parte degli artisti birmani sia nata nella morsa del precedente regime militare, il colpo di stato del primo febbraio dell’anno scorso ha rappresentato uno shock per una scena artistica che, con il periodo di transizione democratica di Aung San Suu Kyi, appariva destinata ad aprirsi a rinnovate possibilità creative e a nuovi mercati. Nonostante gli artisti siano scesi per strada con il resto della popolazione, brandendo striscioni e cartelloni creati da loro stessi, organizzando happening e performance di protesta, ogni speranza è stata soffocata dalla brutalità della polizia che ha cominciato a sparare sui manifestanti.

Costretti a scegliere tra la prigione e l’esilio, molti artisti hanno di fatto lasciato il paese, spesso attraverso residenze artistiche, con l’idea di ricominciare daccapo in terra straniera. Per tutti si tratta di affrontare una serie di incognite, che vanno dal come procedere con la propria vita e carriera artistica in un nuovo paese, pur preservando il legame con la Birmania, fino al lottare per far sì che le vicissitudini del Myanmar non vengano più ignorate dalla comunità internazionale.

Vista la difficoltà nel creare un gruppo di artisti coeso, le soluzioni sono per il momento nelle mani dei singoli individui. I tentativi di unirsi in un’associazione sono stati fatti prima e dopo il colpo il di stato. Un gruppo di artisti si era organizzato virtualmente nel periodo della pandemia e pianificava di fondare un’associazione per la promozione dell’arte contemporanea birmana. Il meeting era stato indetto all’inizio del nuovo anno, ma visto lo stretto controllo di ogni forma associativa e delle piattaforme social, il progetto è deragliato, in attesa di un momento migliore per prendere forma.

Chaw Ei Thein

«Nelle comunicazioni tra noi artisti dobbiamo essere molto cauti, perché qualsiasi cosa può essere vista con sospetto dalla giunta. Chi si trova all’estero ha familiari che vivono ancora in Birmania», racconta l’artista e performer Chaw Ei Thein, esiliata negli Stati Uniti dall’inizio degli anni 2000 per via di un mancato rinnovo di passaporto dalla precedente giunta militare. Il suo lavoro affronta da sempre temi politici, cosa che le ha già causato un arresto in passato. Nonostante ciò, la sua forma di lotta per la libertà del paese interessa sia l’espressione artistica, sia l’organizzazione di aiuti finanziari per la popolazione birmana in difficoltà. Avendo attraversato il precedente regime militare, l’artista è consapevole che ormai, nella mentalità degli artisti birmani si è insinuata una forma di autocensura, che impedisce all’arte di germogliare nella sua forma più completa. E inoltre fa notare la difficoltà di comunicare con coloro che sono all’interno della Birmania: «Abbiamo provato con varie piattaforme, ma non sappiamo mai chi potrebbe essere in ascolto. Non siamo del tutto liberi di parlare di quello che succede nel paese, e pur da fuori confine non possiamo essere troppo specifici o tantomeno provocatori nel nostro lavoro».

Richie Htet

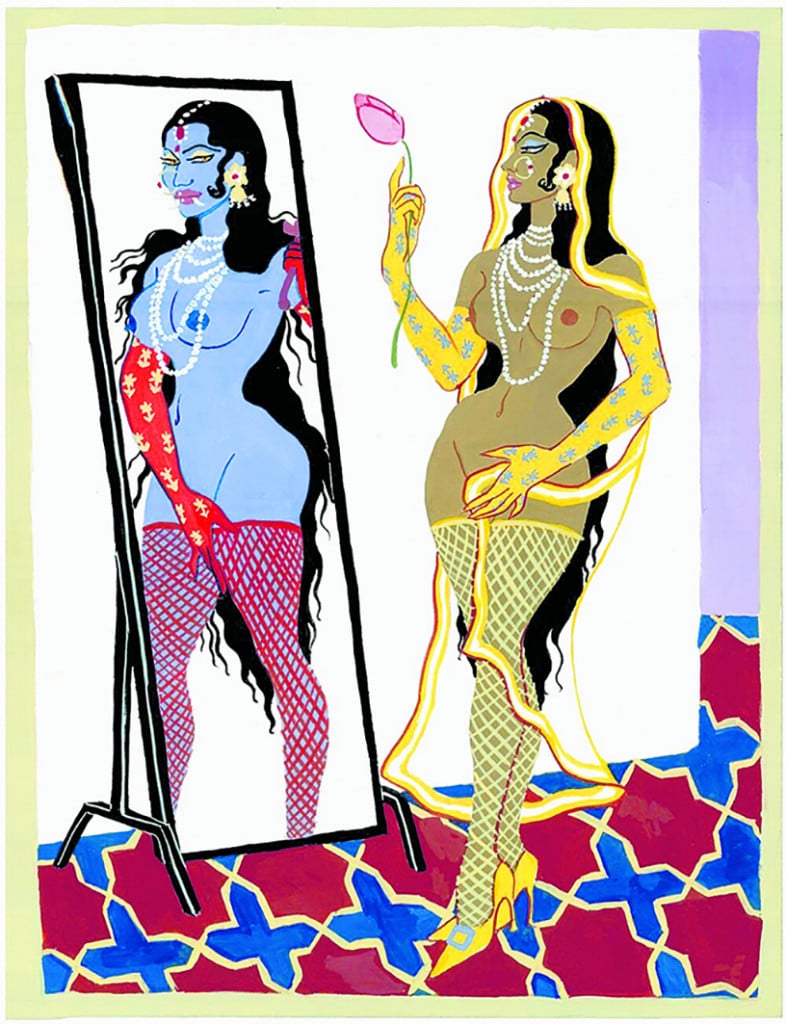

«Prima del colpo di stato le mie opere non erano affatto politiche», dice l’artista Richie Htet, la cui produzione è stata fino ad oggi focalizzata su tematiche di genere, e sulla reinterpretazione della mitologia birmana e induista in chiave queer. L’artista si trova da più di un anno in residenza presso La Cité internationale des arts a Parigi. «Ho iniziato a trattare tematiche che riguardano lo scenario politico del mio paese sono quando l’ho lasciato. A guidarmi, è stata la necessità di puntare i riflettori su ciò che sta accadendo in questo momento».

Anche per lui l’equilibrio difficile, perché nonostante riconosca l’importanza di informare il pubblico internazionale sulla situazione birmana, sua madre si trova ancora in Myanmar, e la sua principale preoccupazione è quella di non metterla in pericolo.

Richie Htet ha fatto il suo ingresso nella scena artistica del Myanmar appena prima del colpo di stato, esordendo con una personale nella galleria Myanm/art. «La scena dell’arte era fertile, la censura non era del tutto scomparsa e per ragioni culturali alcuni argomenti come l’omosessualità erano comunque rischiose da trattare». Ricorda che in quell’occasione aveva discusso a lungo con la sua gallerista, Nathalie Johnston, sulle sue opere e come presentarle, oltre a cosa fare nel caso fosse arrivata la polizia. «La maggior parte degli artisti birmani per forza di cose ora vivono all’estero. Non sono in contatto con tutti loro, né con quelli che sono ancora in Myanmar». Htet sta preparando il proprio rientro sulla scena artistica con un’imminente mostra a Miami: «Sarò sempre legato al mio paese, è ancora il soggetto principale della mia produzione artistica. Allo stesso tempo, però, voglio guardare avanti, procedere con la mia vita e la mia ricerca».

Bart Was Not Here

Nell’immediato del colpo di stato, l’artista ha cominciato a realizzare una serie di opere d’arte digitali che sono state poi adottate dai manifestanti: «La notte disegnavo dei poster, come il virale disobey, che poi ritrovavo stampati come poster dai manifestanti», ricorda l’artista. «È stato un momento veramente bellissimo, avevamo tutti uniti nella lotta. Poi le cose si sono complicate troppo e ho dovuto lasciare la Birmania». Bart è partito a giugno 2021. Ha ottenuto una residenza a Parigi, per otto mesi, continuando a creare opere di protesta fino alla fine del 2021. «Anche l’esperienza di lasciare il mio paese può essere letta in modo diverso da quella di una tragedia. Amo viaggiare e sono cresciuto leggendo Il Signore degli Anelli, giocando ai Pokémon. In tutte queste storie, il protagonista parte per vivere un’avventura. E poi si può scoprire da soli cosa c’è che non va nella Birmania in questo momento e conoscere le tue origini e il tuo paese. È qualcosa che può stimolare il cambiamento, anche se solo in minima parte».

Ora che si trova negli Stati Uniti, continua a creare lavori legati alla Birmania, ma in una chiave surreale e immaginifica: «Molte opere d’arte dalla Birmania provengono da sentimenti dolorosi. Non si può negare che ciò che sta accadendo sia davvero devastante – conclude Bart -. Ma quando realizzo opere d’arte, voglio che provengano dalla gioia che nasce in me, non dalla sofferenza».

Moe Satt

«Non mi considero un artista in esilio – dice Moe Satt, che si è appena trasferito ad Amsterdam per una residenza di due anni con tutta la sua famiglia -. Ho lasciato il mio paese con l’idea di tornare».

Satt ha partecipato alle proteste sin dal primo giorno e si è riunito con altri artisti per letture e spettacoli contro la giunta militare, raccogliendo fondi attraverso l’arte, fino a quando la polizia ha iniziato a sparare sui civili ed è stato arrestato. Con gesti nervosi e appassionati, l’artista racconta la resistenza dei birmani, all’indomani del colpo di stato. Non lontano da lui, un neonato piange in una culla.

«Ho vissuto la prigione, non è la paura dell’incarcerazione che mi ha spinto ad andarmene. Non riuscivo più fare arte a Yangon, prima con la pandemia e poi con il colpo di stato. Avevo bisogno di una pausa, dovevo partire». Una delle sue opere più incisive degli ultimi tempi si riferisce proprio ai suoi mesi in prigione e consiste nel suo abito da carcerato – una veste azzurra – su cui ha stampato l’immagine delle mani atteggiate nel simbolo di protesta utilizzato in Myanmar durante i giorni delle manifestazioni, un’immagine che è stata diffusa largamente sui social media e che Moe Satt ha adottato immediatamente. «Vorrei poter un giorno tornare in Myanmar con il titolo di ‘professor Moe’, con nuove conoscenze, un dottorato magari, fresche esperienze da poter condividere con una giovane generazione di artisti che ha conosciuto solo la dittatura – conclude Satt – Questa è la nostra speranza, questa è la rivoluzione che vogliamo vincere».

***

Box: Nge Lay e Aung Ko

Durante la settimana dell’arte di Parigi, all’interno della fiera internazionale «Asia now»(20 al 23 ottobre), gli artisti birmani Nge Lay e Aung Ko, rappresentati dalla galleria parigina A2Z, hanno realizzato due performance che hanno puntato i riflettori sulla situazione birmana. Entrambi gli artisti sono stati costretti a lasciare il paese per la propria sicurezza personale, avendo partecipato alle proteste che hanno seguito il colpo di stato. Coppia nella vita, portano avanti produzioni artistiche separate e durante la settimana dell’arte hanno dato voce al dramma che si sta consumando nel loro paese. La performance di Nge Lay, artista da sempre attenta al ruolo della memoria nella storia birmana, si è concentrata sull’assurdità della macchina burocratica nel determinare le sorti individuali. «È incredibile pensare come un semplice timbro, in Myanmar, può decidere una vita. Di fatto, determina chi può partire e chi deve restare. Può anche decidere tra la vita o la morte», spiega. Nella sua performance ad «Asia Now» indossa il berretto dei funzionari birmani e il suo timbro rosso si abbatte, a volte violentemente, a volte svogliatamente, e infine inesorabilmente, su una serie di fogli su cui sono stampate le varie regioni del Myanmar. Aung Ko – è in mostra alla galleria Primo Marella a Milano – utilizza invece il riso come metafora di una crescita interrotta. Inizialmente l’artista fa cadere meticolosamente dei chicchi dal proprio sacco, come a voler fertilizzare un suolo pieno di promesse. Ma dopo un po’ il riso comincia a venir gettato a terra a casaccio, con frustrazione, sprecato, finché dal sacco non esce una pistola. L’artista fa per sparare, ma non ci sono cartucce, si scoraggia e getta via l’arma, allontanandosi rabbioso. Allontanarsi, andarsene, partire. Al momento, sembra che la scelta, per gli artisti birmani, sia obbligata.