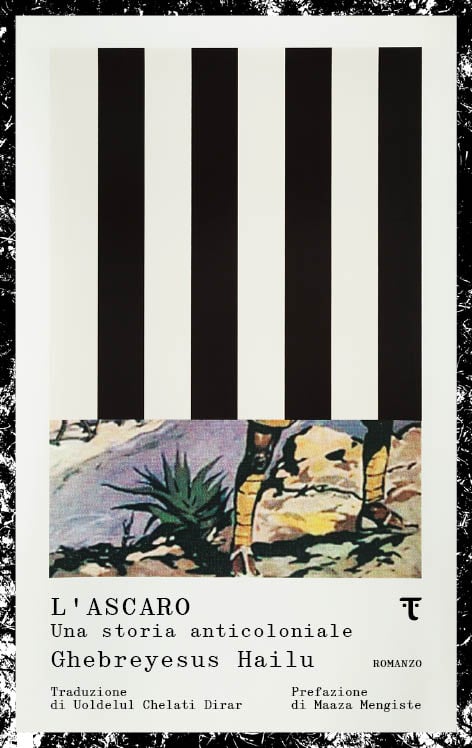

Dentro un triplice scrigno formato dalla ricca introduzione storica e culturale di Uoldelul Chelati Dirar, dall’appassionata prefazione di Maaza Mengiste e dalla nota di Alessandra Ferrini si nasconde una perla, la novella L’ascaro. Una storia anticoloniale, dell’eritreo Ghebreyesus Hailu (Tamu Edizioni, pp. 144, euro 15). Originariamente scritta in lingua tigrina nel 1927, rimase nel cassetto per timore della censura coloniale, venne pubblicata soltanto nel 1950 all’Asmara, e quindi tradotta in arabo e inglese nel 2012.

Si spera che molti lettori italiani attraverseranno i molteplici strati di questo guscio, posto quasi a protezione d’un segreto, e giungeranno a scoprire e gustare il testo che esso contiene, un vero gioiello di narrativa d’epoca coloniale, e però segnato da inconfondibili marcature di consapevolezza critica, come di chi guardi a ritroso alla storia alle proprie spalle. Perciò la versione italiana reca il sottotitolo «Una storia anticoloniale».

Si tratta d’un racconto d’un centinaio di pagine stilate con concisa brevità ma in modalità eleganti che si rifanno a tradizioni colte e però, allo stesso tempo, adottano stilemi desunti dalla parlata e dalla cultura popolare, creando un effetto di prospettiva e profondità tutte particolari.

La molteplicità dei punti di vista e dei linguaggi, infatti, arricchisce il testo senza intaccarne la semplicità naturale e lasciandolo scorrere con ritmo cristallino. Nel prologo l’autore spiega che la sua «scrittura è quella di una persona giovane» che riveste le reminiscenze della sua stessa giovinezza e di quella dei fratelli arruolatisi come ascari nell’esercito italiano ai tempi della campagna di Libia.

Tequabo compare all’inizio del racconto mentre piega il ginocchio chiedendo la benedizione dei genitori. Loro lo guardano attoniti – intimiditi dalla sua divisa kaki, il tarbush rosso col fiocco, l’alta fascia di lana che gli stringe i pantaloni – e anche sgomenti per quella sua brusca, imprevista decisione di partire a far la guerra per gli italiani. Ma ormai Tequabo è già diventato un ascaro. C’è una sottintesa vanteria in quel suo presentarsi in divisa: il ragazzo in cui i due vecchi vedono ancora un bambino si è di colpo trasformato in un adulto, e si prepara ad andarsene per la sua strada.

È un momento carico di drammaticità, di forte emozione, come forse accade sempre, quando un figlio si stacca dai genitori (in questo caso, l’unico figlio di un’anziana coppia): ma qui, la leggerezza del gesto del giovane si inserisce in una storia brutale, di una guerra doppiamente insensata poiché combattuta per altri, i suoi padroni coloniali. Inoltre la decisione di arruolarsi non è neppure dettata da bisogno o ristrettezze economiche, dato che la famiglia è agiata.

LA PERFETTA combinazione di elementi generali e di specificità della situazione coloniale e del contesto storico geografico conferisce immediatamente spessore alla figura di Tequabo, e uno spiccato rilievo ai suoi movimenti. Tequabo è una persona libera, che tuttavia risulta determinata dal contesto culturale in cui si trova a vivere e che plasma e indirizza le sue scelte, offrendo una forma e una strada alla sete di avventura e al sogno di affermazione valorosa.

Il giovane sperimenta subito subito il gusto del viaggio e le novità dei luoghi e delle popolazioni, arrivando prima all’Asmara e poi alla rovente Massaua, dove si imbarca e scopre il mare, «una distesa infinita di colore uniforme, qualcosa di prodigioso, che travolge». «Credo – commenta l’autore – si possa esprimere così l’euforia estatica di qui momenti, il desiderio di poter godere della vista meravigliosa di questo mare per l’eternità, assaporandolo un pochino ogni volta».

Ben presto, però, le scoperte di Tequabo diventeranno amare: la durezza della vita militare, tanto più traumatizzante quanto più segnata dalla differenza di trattamento cui vengono sottoposti gli ascari, costretti a dormire sul ponte della nave, a marciare a piedi nudi sulle sabbie infuocate del deserto libico nutrendosi di cibo scarso e di scarto, e continuamente trattati come esseri inferiori, meno che bestie perché più spendibili di muli e cammelli.

Tequabo combatte e si fa onore, ma si accorge di avere di fronte non un nemico, bensì una popolazione di pastori che difendono il proprio territorio: una variante di umanità non diversa da lui, e non odiata (nonostante l’antica inimicizia del suo popolo nei confronti degli arabi). La sua avventura di guerra dura due anni, e si conclude dopo una disastrosa marcia nel deserto dove rischia di morire di sete insieme ai compagni.

Una classica storia di gioventù, avventura, e incontro con l’esperienza della guerra, in cui, tuttavia, la condizione di crudele soggezione e inferiorità in cui lo collocano gli ufficiali italiani gli fa comprendere in cosa consista l’ordine coloniale, e cosa si celi dietro la gloria dell’impero cui aveva ingenuamente aderito, in uno slancio di entusiasmo giovanile.

LA FIGURA DI TEQUABO, così attraente per la sua sincera presa nella realtà della cultura e del tempo, risulta significativa per più versi nel panorama letterario.

Da un lato, è un giovane che si lascia travolgere da un simulacro di gloria e di potenza, per finire macinato nel gorgo di massacri insensati in eserciti mercenari, come accade ad altri come lui, dall’ingenuo Mene di Sozaboy del nigeriano Ken Saro-Wiwa al Birahima di Allah n’est pas obligé creato dal maliano Ahmadou Kourouma.

D’altro lato, Tequabo riempie di carne e sangue la figura dell’ascaro che nella narrativa coloniale è introdotto come uno stereotipo di sfondo, quasi una carta da gioco nelle mani di una cronaca incentrata su una vicenda di conquista e affermazione essenzialmente europea, in cui l’ascaro è semplice comparsa. Grazie alla propria esperienza personale e alla sottile conoscenza dello sfondo culturale in cui si colloca il racconto, ma anche alla consapevolezza critica con cui giudica il regime coloniale e la reazione degli stessi colonizzati, Ghebreyesus Hailu disegna un personaggio vivo e un testimone eloquente della storia coloniale, ben diverso dalle figurine di cartone delle narrazioni di marca europea, dove l’ascaro appare come un bravo amico degli italiani, pronto a morire per loro.

QUESTO AUTORE è un prodotto della condizione coloniale, ma anche della resistenza ad essa attraverso un cammino di ricerca ed affermazione personale che viene assai bene illuminata dall’attenta introduzione di Uoldelul Chelati Dirar. che merita di venir ringraziato per averci donato un testo che era rimasto sepolto per lunghi anni, dal 1927 in poi, durante il colonialismo fascista.