La notte, a quelle latitudini, arriva velocemente. Avevamo appena lasciato il posto di frontiera iraniano di Taiebad ed eravamo entrati in Afghanistan, che le luci del giorno si andavano affievolendo. Il passaggio del confine non era stato indolore ma sapevamo che la vera frontiera del «Viaggio all’Eden», la mitica strada che portava dall’Europa sino all’India e a Kathmandu negli anni Settanta, si trovava lì dove il grande altipiano del Khorasan persiano si perde nei deserti dell’Afghanistan, un luogo, un nome che con l’andar del viaggio – nelle storie raccolte a Istanbul o Teheran – stava diventando qualcosa in più di una semplice tappa.

Alla frontiera iraniana la polizia dello Scià imponeva, a chi andava o veniva, un passaggio obbligato in un corridoio degli orrori: batterie scoperchiate, scatole di conserva squarciate, gomme rivoltate come calzini, cruscotti smontati, tubetti di dentifricio svuotati. L’avvertimento era chiaro così come il biglietto da visita dell’Afghanistan, patria tra l’altro dell’ «afgano nero», l’hascisc più ricercato del pianeta. Lasciavi la Persia del Trono del pavone con le sue lugubri promesse penitenziarie e agenti azzimati dalle divise luccicanti e arrivavi al posto di frontiera de la République d’Afghanistan, che allora il francese era la lingua di una monarchia che, appena un anno prima, nel 1973, era diventata repubblica mentre il re Zaher Shah era in vacanza a Capri.

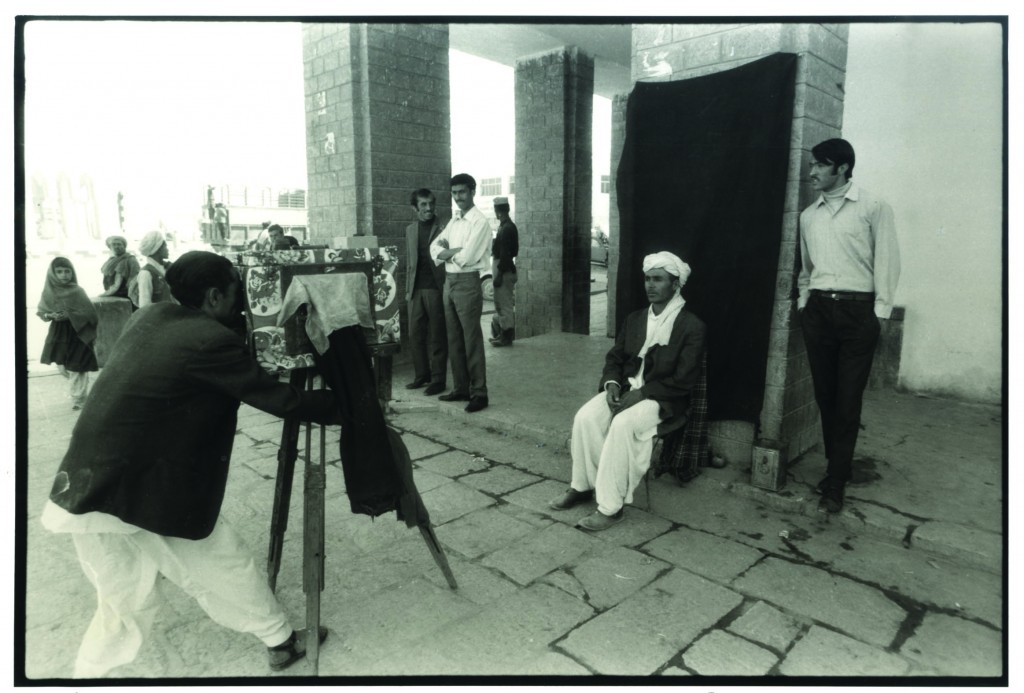

Il doganiere era un omino con una giacca occidentale doppiopetto troppo lunga su larghi pantaloni dal cavallo basso, quelli della shalwar kamiz, la divisa di ogni afgano o patano fatta di larghi calzoni sormontati da una lunga tunica a sua volta ingentilita da un gilet (waskat) e da un turbante con un lungo svolazzo di cotone che scende lungo le spalle. Ma il doganiere, riconoscibile per una patacca semidorata con la scritta «Douane», svolazzi non ne aveva. Con un timbro inchiostrato in una melassa bluastra che lasciava ampie macchie sul passaporto, timbrava il visto che era costato 5 dollari in qualche consolato. La sorpresa era all’uscita, quando dovevi pagare senza preavviso 100 afghanis! (1200 lire, una fortuna visto che con la metà potevi coprire in taxi 40 km, percorso che altrimenti valeva in bus 3 afghanis, 36 lire).

Ma le sorprese vere dovevano arrivare. La prima era l’acquisto dei primi dieci grammi di afgano: li vendeva sempre il doganiere. Nel piccolo libriccino riesumato in qualche vecchio baule, non c’è traccia del prezzo del «fumo» (tra 1 e 6 afghanis al grammo) ma le note dicono che il viaggio dalla frontiera sino a Herat valeva un dollaro: un viaggio in realtà senza prezzo. Dopo qualche chilometro il minibus carico di stranieri zazzeruti e completamente fumati si arrestava in una ciakana, una taverna dove si beve il tè, si può dormire e mangiare sdraiati su tappeti pulciosi ma ricchi di fascino, odori e geometrie colorate approntate da abili tessitori. Completamente stravolti dalla potenza dell’afgano nero, i giovani viaggiatori vedevano entrare uomini scesi da cammelli battriani a una sola gobba avvolti in tabarri – in realtà coperte di finissima lana dell’Hindukush – fieri pastori delle montagne, abili commercianti della pianura, chapandaz dal prezioso cavallo arabo che ti proiettavano in una sorta di medioevo islamico dove regole antiche come massicci dirupi e vigili come guardiani occhiuti di una tradizione millenaria sembravano – complice l’ambiente e l’hascisc – aver costruito a tua misura la magia di una notte stellata perduta nei grandi spazi dell’Oriente che finalmente si era fatto realtà.

Altro che scimmiottamenti di un’altra cultura, altro che divise in stile germanico, altro che modernità più o meno digerita: l’Afghanistan era una favola perfetta dove ti era consentito immergerti fino al midollo. Dovevi solo rispettare le sue regole scandite dall’adhan, la chiamata alla preghiera cinque volte al giorno.

Una notte, un povero frikkettone europeo, in nome del leggendario codice d’onore dei pashtun che prevede non si possa negare l’ospitalità a chi la chiede nemmeno se si tratta di un assassino, viene accolto di buon grado in una famiglia per la notte. Ma il povero giovinastro si sveglia nel buio per bere o andar di corpo e sbaglia stanza entrando in quella delle donne, oggetto di un desiderio irrivelabile e negate alla vista altrui dalle regole del purdah (letteralmente: tenda). Punizione, la morte. Rapida come era stata la grazia con cui era stato accettato.

Oggi a Kabul o a Herat si arriva in aereo. Si può ancora fare quella strada ma l’ossessione della guerra o dei sequestri fanno sì che il viaggiatore sia costretto ad aspettare l’ingresso nel sogno orientale non più a Mashhad ma a Dubai o Abu Dhabi, città ad aria condizionata (come Terzani battezzò Singapore nel suo «Un indovino mi disse») senza calore umano ma in compenso intorpidite da un caldo torrido, umido e impietoso come la gente del Golfo. L’aeroporto civile della capitale e quello della provincia occidentale – che gli italiani stanno ricostruendo – condividono la pista con panciuti aerei militari, grigi come il fumo delle bombe e anonimi come il colore della guerra. C’è poco fascino, se non per gli amanti di elmetti e gagliardetti, nel discendere una scaletta che approda su una terra ostile e polverosa che ospita città militarizzate, in piena evoluzione e ormai irriconoscibili.

L’hashish te lo dava già il doganiere insieme al visto. E il profumo del tè annuncia l’HimalayaI bulldozer della famiglia Karzai, speculatori di Ankara o Dubai, ostinati ingegneri della sicurezza delle ambasciate, hanno ricoperto la capitale di cemento. I soldi della guerra han fatto dell’afghanis una moneta così forte che conviene comprare ovunque – fuorché in Afghanistan – merci che in Iran, Pakistan e Tagikistan costano la metà. Fanno eccezione le noci di Baghlan o il melone di Kunduz, famoso per la succosa dolcezza, tra i pochi doni agricoli sopravvissuti: per il resto quasi tutto, dai pomodori alle uova, viene dai vicini.

Girando per la città vecchia, alle porte di quella che negli anni Settanta era Sharenaw (città nuova), cerchiamo l’insegna di Chicken Street, la via dei freak, degli alberghetti a poco, dei ristorantini con cucina sincretica metà east (Qabili palao) metà west (meatball, vegetable cutlet). L’insegna, che qualche solerte funzionario aveva messo all’inizio dell’ex via dei freak, ora molto simile a un’edizione locale dei Coronari, strada degli antiquari romani, è sparita. E anche la via, ancora luogo di commercianti abili ad attrarre i turisti con l’offerta di un tè o mostrando qualche pezzo raro nella penombra delle bottega, non è più la stessa.

Ogni sei mesi si aggiunge un palazzo e, in questa strada di casette basse e negozietti accoglienti, si incunea un centro commerciale o si materializza una vetrina che assomiglia a quelle kitsch di Dubai. All’epoca Sharenaw era la città degli hippy: piccoli o grandi alberghi con giardini interni nascosti da alte mura – come ogni casa afgana tradizionale – nascondevano gli ospiti e le loro pipe ad acqua.

La folta comunità internazionale, solo apparentemente protetta dalle varie legazioni diplomatiche che già non ne potevano più di questa marea di attiraguai squattrinati, aveva fatto nascere curiose professioni: Paolino da Genova, chiamiamolo così, viveva – renitente alla leva – scucendo e ricucendo borse di cuoio di cammello perché il piccolo trafficante di turno potesse introdurre nel doppio fondo il suo mezzo chilo di «nero». Molti correvano il rischio della frontiera iraniana sulla strada del ritorno mentre altri se la giocavano su quella indiana perché nel paese di Gandhi, che pur produceva ottimo hascisc nella valle di Manali, c’erano buone plusvalenze per chi portava il nero di Mazar-i-sharif. Dunque Paolino faceva le borse, il tal altro smerciava passaporti, l’altro ancora li falsificava, Alighiero Boetti – pittore italiano di qualche fama – si era trasferito a Kabul per aprirci un hotel.

Si stazionava nei cortili scambiandosi informazioni di viaggio (Paghman, i Budda di Bamyan, i laghi di Band-i-amir) o lontani, come nel Kafiristan, dove si arrivava solo a piedi e dove afgani di antica stirpe occidentale, figli impuri delle orde di Alessandro, praticavano ancora l’animismo nonostante l’islamizzazione forzata e fabbricavano enormi statue lignee oggi esposte nel museo della capitale.

Gli afgani erano allora molto tolleranti: bastava non infrangere le loro regole. Per il resto andavano bene anche gli short delle ragazze, i capelli lunghi dei maschietti, e l’eccesso di hashish – il cui consumo locale era comunque rilevante e tradizionale – negli alberghetti. Tolleranti lo sono ancora, nonostante dopo quella truppa pacifica e pacifista ne abbiano viste di ogni colore: russi, americani e, naturalmente, talebani.

Questi ultimi scelsero Kandahar come loro capitale, una città che l’allegra comitiva tendeva a bypassare proprio per quell’eccesso di zelo religioso che fece poi da culla al movimento del mullah Omar. Tornati a Kandahar molti anni dopo, quando l’emirato talebano era in ascesa, quello zelo era diventato opprimente e insopportabile agli afgani stessi, costretti a portare la barba lunga e ad assistere a decapitazioni o linciaggi nello stadio locale. Ma, ci raccontò uno di loro, da che governavano i barbuti la pace, benché armata, era tornata in città. Fu il segreto della riuscita di mullah Omar prima che anche la sua stella, offuscata da quella di Osama, iniziasse a declinare costringendolo, dice una cronaca che forse è un po’ favola anche quella, a scappare verso il Pakistan su una motoretta.

(4 – continua, le altre puntate sono uscite il 20, 21 e 23 agosto)