Oggi, sul Massacro di Gwangju si pubblicano libri e si girano film, si leggono documenti, declassificati nel 2017 dagli Stati Uniti e approfonditamente analizzati dal giornalista Tim Shorrock, che raccontano il retroscena dei sanguinosi eventi accaduti dal 18 al 27 maggio 1980. In quei giorni, la popolazione della città coreana, chiamata «Provincia della luce» e travolta dal miracolo dell’industrializzazione forzata al termine della guerra civile, si sollevava contro la dittatura paramilitare del generale-macellaio Chun Doo-hwan che, il 17 maggio del 1980, dopo aver preso il potere con la forza, aveva esteso la legge marziale a tutto il Paese, abolito ogni diritto politico e chiuso le università. Con il benestare di Jimmy Carter e lo spauracchio delle mire espansionistiche provenienti dal Nord di Kim Il-Sun, la città fu presa d’assedio e isolata dal resto del mondo, dando origine a quello che sarebbe diventato l’eccidio sistematico di quasi duemila civili, riuniti intorno al Movimento per la Democratizzazione e guidati da studenti e professori dell’Università Nazionale di Chonnam. 5 1 8, seguendo una tradizione coreana anche questo evento viene ricordato con tre numeri che indicano una data e che nominano ma non figurano quanto accadde durante quei giorni in cui i funerali si svolgevano nelle piazze e nelle strade, come un rito collettivo, mentre l’inno nazionale coreano risuonava dagli altoparlanti, dissonante tra le voci di genitori, figli, fratelli. Una polifonia più di incertezza che di paradosso. Uccisi da chi? Come se la risposta a questa domanda potesse aiutare a comprendere per quale causa dover morire.

Nonostante i tribunali, i fascicoli e le condanne, la relazione della Corea con questo episodio rimane ancora irrisolta ma ricucire la memoria dei propri trascorsi, anche e soprattutto quelli tragici e delittuosi, è un passaggio imprescindibile per l’elaborazione dei processi civili e sociali che identificano la cultura di un popolo, rendendola ricettiva ai mutamenti del tempo. In certi casi, per rammendare questo rapporto non sono necessari gesti eclatanti o grandi narrazioni, perché basta un segno minimo oppure due colori: blu oltremare e terra d’ombra, distesi ad ampie campiture su superfici grezze di tela e lino.

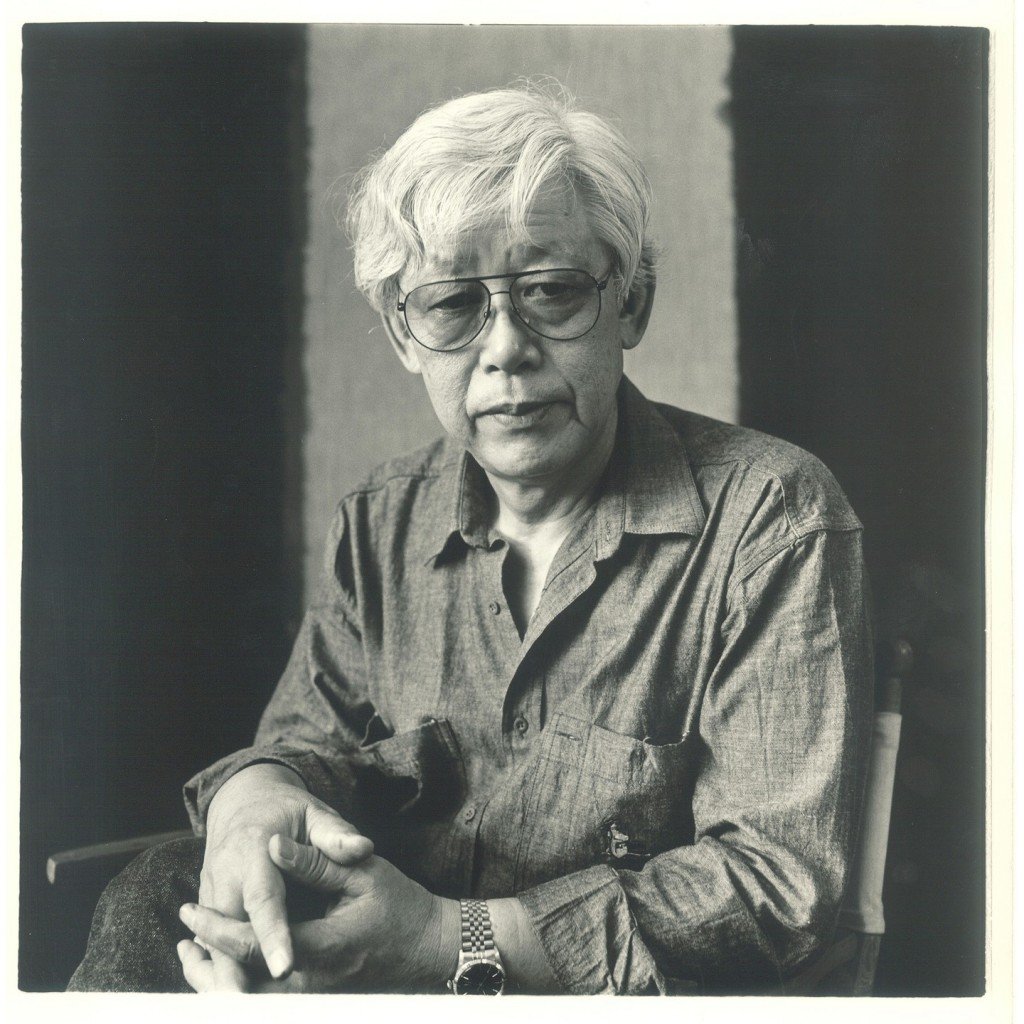

Yun Hyong-keun, nato nel 1928 a Cheongju e scomparso a Seoul nel 2007, ha attraversato il periodo più tormentato della storia recente dell’Estremo Oriente, dalla colonizzazione giapponese alla Guerra di Corea, fino alle dittature del dopoguerra. «Il vero dolore è connesso alla vera bellezza», scriveva nel suo diario, alla pagina del 17 agosto 1988. Imprigionato quattro volte, condannato a morte per fucilazione a causa delle sue simpatie comuniste – secondo la leggenda perché indossava un berretto simile a quello di Mao – e scampato all’ultimo minuto, Yun viene considerato, oggi, come uno dei più grandi maestri dell’arte contemporanea coreana e sta iniziando a riscuotere un certo riconoscimento anche in Occidente, seguendo la scia del recente interesse per il movimento artistico d’avanguardia Dansaekhwa, in coreano «monocromo», i cui artisti di punta, come Lee Ufan e Park Seo-bo, hanno esposto in gallerie di primo piano, oltre che blue chip, quali Perrotin di Parigi e White Cube di Londra.

Un passo significativo in questa direzione è stato compiuto dalla prima, grande retrospettiva europea dedicata a Yun, fino al 24 novembre a Venezia, Palazzo Fortuny. Curata da Kim Inhye, in collaborazione con il National Museum of Modern and Contemporary Art di Seoul e con la Korea Foundation, la mostra è scandita da circa 60 opere diffuse in ordine cronologico sui tre piani dello storico palazzo, dal 1973, quando Yun, ormai a 45 anni, decise di abbandonare l’incarico di insegnante per dedicarsi totalmente alla pittura, fino ai primi anni duemila. Una serie intensa, che si svolge parallelamente al suo tormentato percorso biografico, qui raccontato da un robusto apparato documentario e archivistico, e che svela «La Porta di Cielo e Terra», nome con il quale lo stesso Yun definiva tutto il suo percorso di ricerca, nell’arte e nella vita.

Un grande tavolaccio di legno grezzo e alcune sedie. Pur decontestualizzati, bastano questi pochi pezzi originali del suo studio, riallestito all’ultimo piano, per respirare l’intensità della poesia di Yun, composta da una manciata di pigmenti raccolti dalla distesa infinita e granulare dello spettro percettivo. Calibrando l’attenzione da un’opera all’altra, lasciando sfocare i contorni del campo visivo tra quelle ombre ordinatamente sovrapposte di blu e terra, ognuna espressione di un diverso grado di leggerezza, lo sguardo si riconcilia con la descrizione del mondo e con la comprensione di se stessi. Yun levigava le sue opere sul piano di un tempo lungo e paziente, distendendo strati su strati di pittura su tela o lino per arrivare alla giusta tonalità, spesso applicando la successiva velatura prima che l’ultima si fosse asciugata e diluendo i pigmenti con la trementina, per permettere al colore di filtrare fin nelle fibre del supporto.

La raffinata lirica di Yun risiede nella semplicità con la quale disporre la mano, l’occhio e la coscienza. Rivestire di pensiero o di ideologia tale pratica sarebbe come tradire la sua luminosa istantaneità. E quanto appare distante la vischiosa densità concettuale e industriale del Minimalismo, con la quale, a posteriori e inevitabilmente, «La Porta di Cielo e Terra» entra in dialogo e che, d’altra parte, Yun ebbe modo di vedere da vicino, nel corso di diversi viaggi negli Stati Uniti e grazie all’amicizia con Donald Judd, conosciuto a New York nel 1974. «Non si può fare arte partendo dalla teoria. Credo davvero che un’arte eterna e fragrante possa venire solamente da una persona pura e innocente», si legge alla pagina del 19 agosto 1979. A ridosso degli eventi di Gwangju, quando il blu e la terra, prima sfumature di paesaggi appena tangibili, presenti ma ieratici, si riempiono di sfrangiature e colature e, con una rabbia improvvisa e inaspettata, diventano dei pesanti monoliti dal baricentro inclinato, spostando la composizione verso l’interno o l’esterno e aprendo una linea prospettica che fa perdere l’equilibrio all’universo e conduce all’abisso.

Yun Hyong-keun, il massacro e le ombre

A Venezia, Palazzo Fortuny, prima, grande retrospettiva europea per Yun Hyong-keun. Il maestro sudcoreano che ha sublimato nella purezza dei suoi pigmenti le atrocità politiche del passato recente del suo paese

L’artista sudcoreano Yun Hyong-keun, courtesy the Estate of Yun Hyong-keun

A Venezia, Palazzo Fortuny, prima, grande retrospettiva europea per Yun Hyong-keun. Il maestro sudcoreano che ha sublimato nella purezza dei suoi pigmenti le atrocità politiche del passato recente del suo paese

Pubblicato 5 anni faEdizione del 16 giugno 2019

Mario Francesco Simeone, VENEZIA

Pubblicato 5 anni faEdizione del 16 giugno 2019